『가라앉은 자와 구조된 자』를 읽고 있다. 『나, 시몬 베유』에서 시작해 『시몬 베유의 나의 투쟁』을 찍고 『쥐』을 읽은 후에 만나는 프레모 레비다.

『시몬 베유의 나의 투쟁』에서 시몬 베유는 여러번 홀로코스트의 역사성, 유일성에 대해 강조한다. 프레모 레비 역시 나치 수용소의 체계가 양적으로나 질적으로 유일무이한 것임을, 즉 홀로코스트 범죄의 특이성에 대해 말한다.

다른 그 어떤 시간과 장소에서도 그토록 예기치 못한, 그토록 복잡다단한 현상이 나타난 적은 없었다. 기술적 정교함과 광신, 잔인함이 그토록 짧은 시간 내에 그토록 명석하게 조합되어 그렇게 수많은 인명이 절멸된 적은 없었다. 그 누구도 16세기 내내 아메리카에서 스페인 정복자들이 저지른 학살에 대해 무죄라고 말하길 원치 않는다. 그들은 적어도 6,000만 명의 인디오들을 죽음에 이르게 한 것으로 보인다. 그러나 스페인 정복자들은 본국 정부의 지시 없이 또는 정부의 지시에 반하여 독자적으로 행동했다. 그리고 그들의 악행은(사실은 그다지 계획된 것은 아니었다) 100년 이상의 시간을 두고 서서히 저지른 것이었으며, 뜻하지 않게 옮긴 전염병의 도움도 받았다. 결국, 그렇게 우리는 인디오들에게 행한 학살을 ˝다른 시대의 일˝이라고 치부해버림으로써 마음 홀가분해지려고 하지 않았던가? (21쪽)

『가라앉은 자와 구조된 자』는 세월호 침몰 사고 때에 많은 사람들의 관심을 받았던 책이다. 그 때는 제목으로 내용을 추측했다. 사고 또는 사건이 발생했고, 이후에 가라앉은 자와 구조된 자가 존재한다는 것, 죽게 된 자들과 살아남은 자들이 있다는 것. 나는 그렇게 이해했다. 프레모 레비의 설명은 내 예상과 다르다.

다른 사람 대신에 살아남았기 때문에 부끄러운가? 특히, 나보다 더 관대하고, 더 섬세하고, 더 현명하고, 더 쓸모 있고, 더 자격 있는 사람 대신에? 그런 생각을 떨쳐버릴 수가 없다.

이는 세월호의 경우에도 똑같이 적용된다. 배와 운명을 같이 해야하는 선장, 선원들이 살아 남았음에도 학생들과 일반인들은 구조받지 못하고 세월호와 함께 가라앉았다. 그대로 있으라, 가만히 있으라는 선원들의 반복된 방송 때문이었다. 자신들이 무사히 구조된 후에도 그들은 구명조끼를 착용한 채 지시대로 배 안에서 기다리고 있는 학생들과 승객들에 대해, 그들의 상황에 대해 해경에게 말하지 않았다. 같이 구조 받아야 했지만 아니, 먼저 구조 받아야 할 사람들이 가라앉았다. 구조되어야 할 사람들이 가라앉았다.

프레모 레비는 유서와 같은 이 책을 마친 이후 1년 만에 토리노 자택에서 돌연 자살로 생을 마감했다. 살아남은 자로서의 부채의식, 지워지지 않는 고통스러운 기억, 현재를 옥죄는 과거의 망령. 프레모 레비의 슬픔과 절망이 이 책 곳곳에 남겨져 있는 건 당연한 일이다.

『The Testaments』를 읽고 있다. 책을 다 읽게 된다면 스포일러를 해볼까 그러지 말까를 잠깐 생각해 보았다. 참 쓸데없는 걱정이었다. 화자가 3명인데다가 과거와 현재가 겹쳐져, 따라가기 벅차다. 그래도 인상깊은 구절을 하나 소개하자면 여기다.

Not that she would know anything about it, since the Aunts were not married; they were not allowed to be. That was why they could have writing and books. (10)

거드 러너의 『역사 속의 페미니스트』가 생각나는 대목이다.

여성 학자들에 대해서 일반적으로 말할 수 있는 또 다른 명제는 그들이 대체로 독신이었고, 수도원 생활을 했거나 사회에서 은둔했고, 과부인 경우가 많았다는 것이다. (51쪽)

상상 속의 사회 <길리아드>의 모습이 우리의 과거, 우리의 현재와 얼마나 닮아 있는지 확인할 때마다 놀라게 된다. 나는 아직도 깜짝 놀란다.

친구와 함께 ‘할 수 있어!’와 ‘아직 늦지 않았어!’를 외치며 새로 시작한 책은 『Crazy Rich Asians』이다. 표지가 익숙해서 구입했는데, 집으로 돌아와 책소개를 읽어보니 싱가포르를 주 무대로 아시아 갑부들의 이야기를 그린 로맨틴 코미디 소설이라 한다. 평생 가도 이런 부자를 만날 일은 없겠지만, 뻔한 이야기가 주는 즐거움도 있기에 열심히 읽어보려 한다. 문제는 글자 크기. 글자가 너무 작다. 게다가 빽빽하다. 나는 늙었고 글자는 작다.

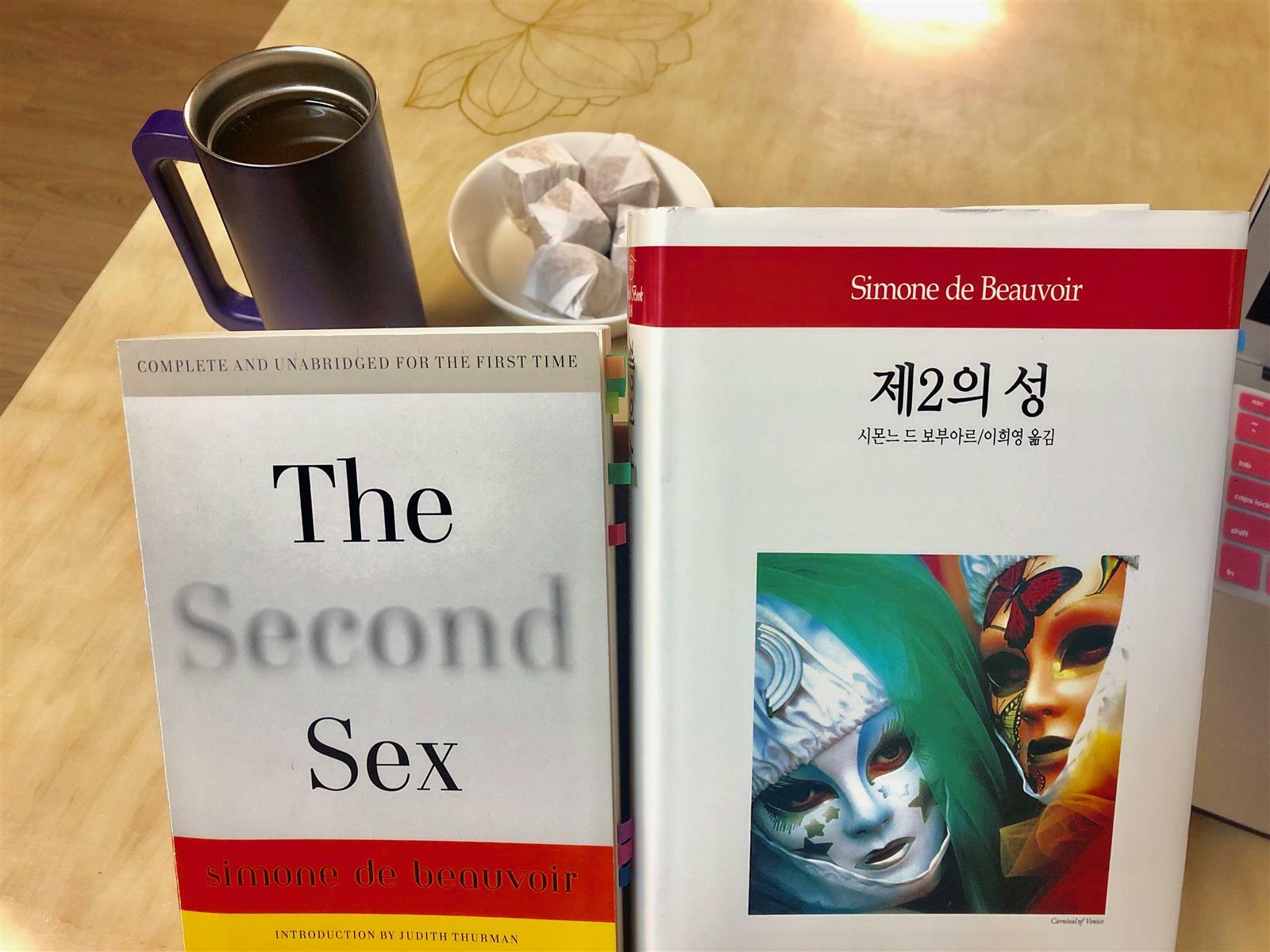

10월, 11월의 <여성주의 책 같이읽기> 대상도서인 『제2의 성』을 꺼내 놓는다. 이렇게 저렇게 이 책을 완독하리라는 독서 계획에 알라딘 친구들의 선축하를 받았던 게 기억나는데, 계획만 세워놓고 읽지는 않아서 좀 부끄러운 마음에 다시 마음을 다잡는다.

오늘의 발견, 오늘의 영상이다.

아, 이분들은 어쩜 이렇게 사랑스러운지. 나는 진짜, 우리나라 국민들을 막 사랑하게 된다. ‘수호!’와 ‘사랑해!’를 외치는 촛불시민들 만큼은 아니겠지만, ‘조국!’과 ‘문재인!’을 외치는 태극기 좋아하시는 분들도 사랑한다. 우리는 이렇게 서로의 모습 속에 스스로의 나약함을 발견할 수 있기 때문이다. 때로는 비장함이 아니라, 이런 재치와 해학을 통해 전혀 예상치 못한 변화가 일어날 수 있고, 그런 경우 외부 요소는 필수적이다. 박자는 연습한 듯이 딱딱 맞아 떨어지고, 바람도 시원해 행진하기 딱 좋다. 윤짜장은 대통령 입장 발표날 수사팀에 수고했다며 떡을 돌렸다던데.

그래, 너희들 떡검 맞구나. 계속 그래봐라 어떻게 되나.