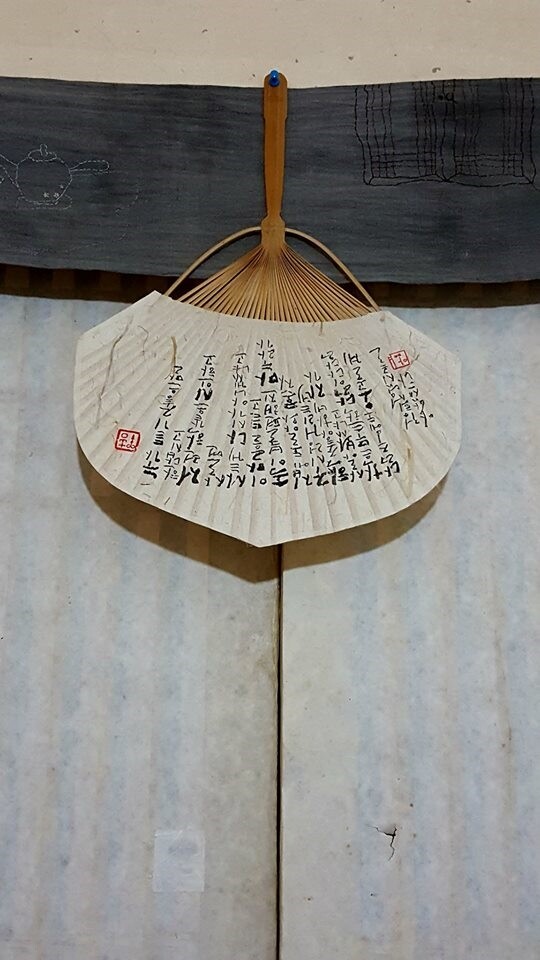

문득 벽에 걸린 부채에 쓰여진 글 귀를 보다 속으로 헛웃음을 지었다. 속내를 들킨 것 같기도 하고 속으로 웃는 자신이 웃기기도 해서 글 귀를 찾아 보았다.

시인 본색(本色)

누가 듣기 좋은 말을 한답시고 저런 학 같은 시인하고 살면 사는 게 다 시가 아니겠냐고 이 말 듣고 속이 불편해진 마누라가 그 자리에서 내색은 못하고 집에 돌아와 혼자 구시렁거리는데 학 좋아하네 지가 살아봤냐고 학은 무슨 학 닭이다 닭 중에도 오골계(烏骨鷄)!

*정희성의 시 '시인 본색' 전문이다. 굳이 시인이 아니어도 또 공감하는 속내가 다를지라도 슬그머니 미소짓는 사람들 참으로 많겠구나 싶다.

"학 좋아하네 지가 살아봤냐고"

아니면

"한 달만 같이 살아봐라 그런 말이 나오나"

그것도 아니면

"그러는 댁이 함께 살아보던지"

비슷비슷한 말을 들어본 경험이 있는 나로선 내놓고 웃지도 못하며 속으로만 웃을듯말듯 덜떨어진 표정을 짓게 된다. 그래도 뭐 어쩌겠는가. 선택한 이도 절반의 책임은 있는 것이니까. 그럼에도 불구하고 벽에 걸린 부채를 바라보며 웃음이 나는건 어쩔 수 없다.