-

-

스님, 불 들어갑니다 - 열일곱 분 선사들의 다비식 풍경

임윤수 지음 / 불광출판사 / 2009년 7월

평점 :

절판

그냥 그 노장 그렇게 살다가 갔다고 해라

그냥 그 노장 그렇게 살다가 갔다고 해라

지금 이 순간 생을 마감한다면 나는 어떻게 받아들일까? 언제 부턴가 지금 죽어도 그리 아쉬움 남을 것 없겠다는 생각을 하곤 했다. 살아온 삶이 여한 없이 잘 살아와서가 아니다. 이런 생각을 하게 된 계기는 젊은 시절 큰 사고로 인해 죽을 뻔 했던 경험이라 생각된다. 그 후 내 삶은 지금 이 순간 최선을 다 해서 살아가는 것 이였다. 살아가며 이 사실을 잊고 영원히 살 것 같이 살아가지만 태어난 생명은 반드시 죽음과 직면하는 때가 온다. 그 때 걸릴 것 없이 삶을 마감 할 수 있으려면 어떤 마음으로 현실을 살아야 할까?

자신과 관련된 모든 인연 고리를 끊고 진정 자유로운 삶을 추구했던 선사들의 마지막 모습을 통해 그 답을 얻을 수 있을 것이다. 우리시대 선사들의 열반 후 장례절차인 다비식 모습을 통해 그 해답을 찾아보는 책이 있다.

바로 [스님, 불 들어갑니다]라는 책이다. 이 책은 2003년 이후 2008년 까지 열반에 들었던 불교계 큰 스님 열일곱 분의 다비식 현장에서 보고 느꼈던 이야기를 전해주고 있다. 우선 이 독특한 장례절차인 다비식을 주제로 이야기를 전하는 저자 임윤수라는 사람이 궁금하다.

저자 임윤수는 의외로 대학에서 재료공학 박사학위를 받은 사람으로 전공 분야에서 열심히 일하고 있으면서도 자신을 무시(無時)로 꿈꾸는 출가와 그렇지 못하는 현실 사이에서 갈등하며, 마음을 보기 위해 전진하는 사람이다. 이미 다른 책 [걸망에 담아온 산사이야기]도 출간한 사람이다. 그러기에 자연스럽게 불교의 장례절차인 다비식에 관심을 가졌구나 싶다.

[스님, 불 들어갑니다]의 책에는 서암, 청화, 정대, 월하, 서옹, 지안, 정일, 석주, 숭산, 혜산, 법장, 만봉, 명안, 정천, 현광, 정공, 원담 등 이렇게 열일곱 분의 불교계에서 큰 족적을 남겼던 큰스님들의 다비식을 직접보고 지면을 통해 상세하게 안내하고 있으며 평소 그분들의 삶에 대한 이야기도 전한다.

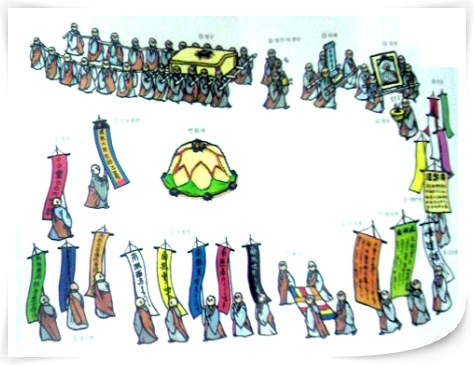

익숙하지 않은 모습도 있고 큰 뜻을 전하며 걸림없이 살다간 스님들의 장례절차가 왜 그렇게 화려하고 복잡할까 싶은 생각도 든다. 그것에는 종교적인 큰 뜻이 있을 것이라고 잠작 하지만 속인의 입장에서 이해 못하는 부분도 있다.

열일곱 분 모두 불교라는 테두리에 속하지만 출가하고 정진했던 사찰과 본사의 인연에 따라 다비식의 모습은 조금씩 차이를 보이고 있다. 땅속 깊숙이 묻은 항아리에서 사리를 수습했던 도무지 알 수 없는 서웅 큰 스님의 다비식, 불꽃도 연화대도 없지만 가는 길 모두를 보시한 법장스님도 있고 속인보다 더 화려한 모습도 있지만 빈손으로 왔듯 빈손으로 가는 길에서까지 지극히 낮은 보살의 모습도 있다.

[예(禮)가 엷어지니 곡(哭)은 사라지고,‘의미’가 왜소해지니,‘가치’가 망가져간다. ‘죽은 자에 대한 예’와 ‘죽음이 가지는 의미’는 야금야금 퇴색돼 가고, 의식이라고 하는 절차와 살아있는 자들의 체면치레만 점점 성성해 지는 게 요즘의 상장례 풍경이다. 세속인들의 장례의식만 그런 게 아니라 송구하게도 출가수행자인 스님들의 영결식과 다비에서도 그런 일면이 언뜻 보인다.](저자 후기 중)

보내는 사람의 간절한 염원을 담아 엄숙하게 행해지는 다비식장의 모습은 시대에 따라 변하여 오는 것 같다. 지극정성으로 연화장에 불이 붙는 순간부터 불꽃이 사그라져 꺼질 때 까지 염불하던 모습도 변하고 후배 스님들의 발걸음 하나하나를 빌어 연화장까지 가던 운구행렬도 변하고 찾아오는 추모객 마음도 변하는가 보다. 세상에 존재하는 모든 것은 변하지 않은 것은 없다고 했던 것이 이런 것을 두고 말하지는 않았을 듯싶어 허전한 기분까지 드는 것은 어쩌지 못하겠다.

마지막 장례를 보면 그 사람의 살아온 삶을 안다고 했던가. 살아생전 열일곱 분 모두 내노라하는 선지식이고 큰 스님들이지만 그 분들의 온전한 뜻을 다 살리고 있을까 하는 의문도 든다. 수발을 했던 제자나 같은 길을 가는 도반의 모습, 다비식 장을 찾은 추모객의 모습에서 얼추 미루어 짐작하게 한다. 태어나 살아온 모습도 마지막 가는 길 다비식 모습도 다 달랐던 스님들은 마지막 가는 길에 무지 몽매한 우리 속인들에게 보이고자 했던 큰 뜻은 무엇이였을까? 열반에 든 스님은 말이 없기에 그 모습을 보면서 무슨 가르침을 주실까 궁금해지기도 한다.

지수화풍으로 돌아간 스님들의 모습에서 내 마지막 모습을 미리 생각해 본다. 마지막 가는 길을 준비하는 것은 지금 살아가는 내 모습에서 이미 정해지는 것인지도 모른다. 그러기에 언제 올지 모르는 마지막을 위해 오늘은 잘 살아야 하는 것이다.

[그냥 그 노장 그렇게 살다가 갔다고 해라]라고 했던 서암 스님의 말이 내내 마음에 머문다.