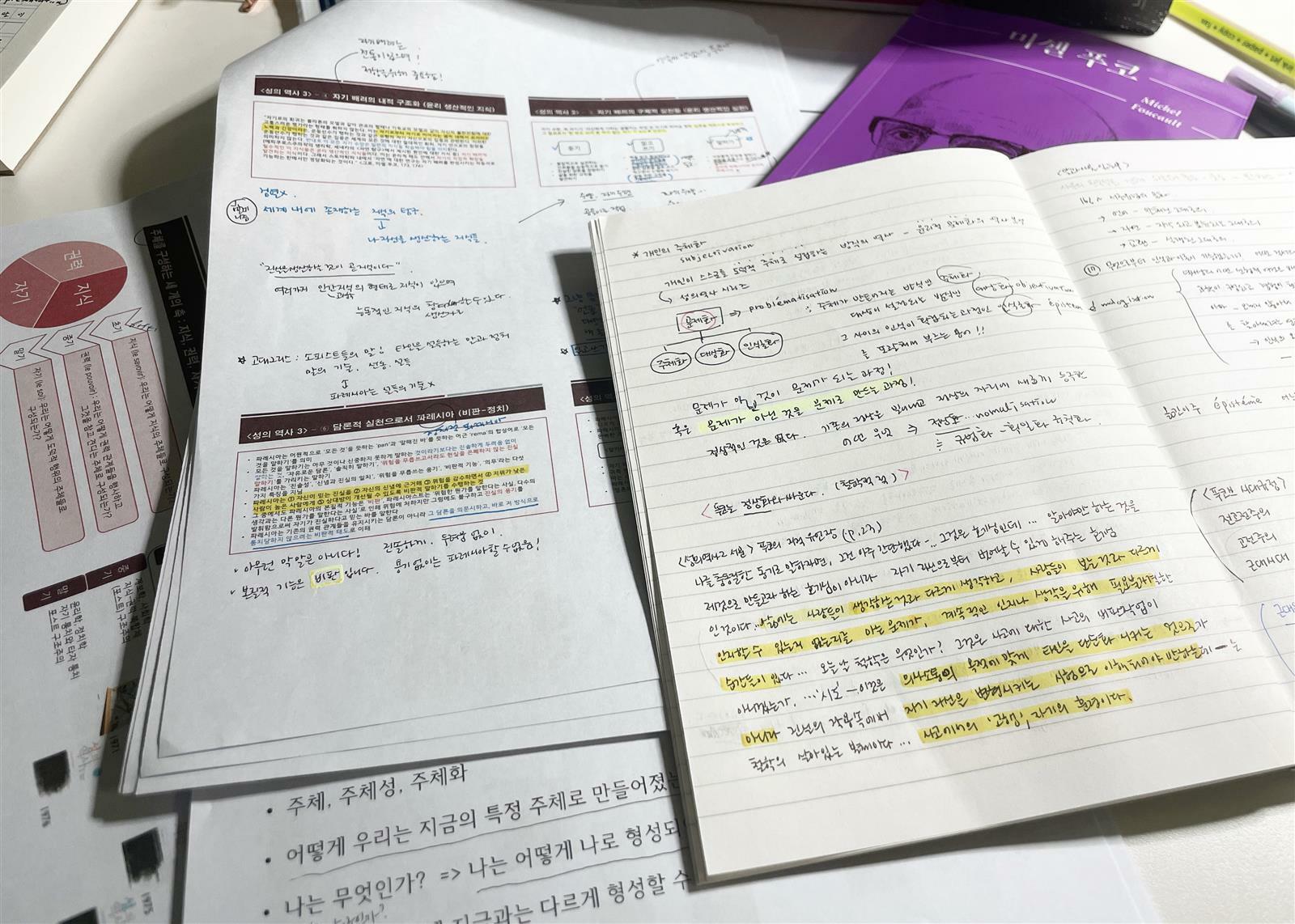

“(29)삶에는 사람들이 생각하는 것과 다르게 생각하고, 사람들이 보는 것과 다르게 인지할 수 있는지 없는 지를 아는 문제가, 계속적인 인지나 생각을 위해 필요불가결한 순간들이 있다. … ‘시도’—이것은 의사소통의 목적에 맞게 타인을 단순화 시키는 것으로가 아니라 진실의 작용 속에서 자기 자신을 변형시키려는 시험으로 이해되어야 하는 데—는 철학의 살아있는 본체이다. … 사고에서의 ‘고행’, 자기의 훈련”

강의의 마지막에 인용해 오신 푸코의 지적 유언장이라고 할 수 있는 <성의 역사 2권>의 서문은 내가 좋아해서 적어둔 구절이었다. (선생님… ㅠㅅㅠ) 푸코가 남겨주고자 했던 철학의 의미이자 저항의 실천이 집약되어 있는 문단이라고 설명하면서 선생님은 말씀하셨다. 나는 무엇인가?라는 실존주의적인 물음에 대답하고자 했었는 데, 푸코를 만나고 나서 진짜 나의 본질은 없고 사실은 나를 형성해 나가는 문제라는 것을 알게 되었다고. (이것은 푸코의 질문 방식이다. 무엇이 아닌 어떻게)

나 역시 그렇다. 나는 누구인가? 나는 무엇인가? 가 아니라 나는 어쩌다가 지금(이 모냥 이 꼴)의 내가 되었는가?를 묻기 시작하면서 읽고 쓰게 되었다. 읽고 쓰는 과정에서 변하고 싶다고 느낀다. 지금까지와는 다른 나를 형성할 수 있을까. 지금과는 다른 내가 되어갈 수 있을까.

변하고 싶어서, 나 자신의 역사를 무의식까지 돌아보았고. 또 변해야만했으므로 어떻게는 내게 문제가 된다. 왜가 아닌 어떻게다. 나에겐 세상의 기준에 닿기 위해서 무리할 수 있는 힘이 없다. 너 대체 왜 그러냐는 질문에 답할 의지도 이젠 없고. 그래서 나는 내 기준을 세워야하고, 다르게 생각하는 법을 익혀야 한다. 당연한 담론들을 당연히 받아들이면서 함량 미달인 나를 비난하는 일을 멈추어야 한다.

자기배려의 구체적인 실천들이 듣기, 읽고 쓰기, 말하기 라고 해서 좀 웃었다. (물론 그냥 듣읽쓰말 하란 소린 아니다) 나는 이미 그런 몸을 만드는 중이고 매우 어렵다. 하지만 내가 나를 위해 할 수 있는 건 이것 밖에 없다. 내가 나에게 어떻게를 물을 수 밖에 없다는 걸 이제 나는 아니까.