-

-

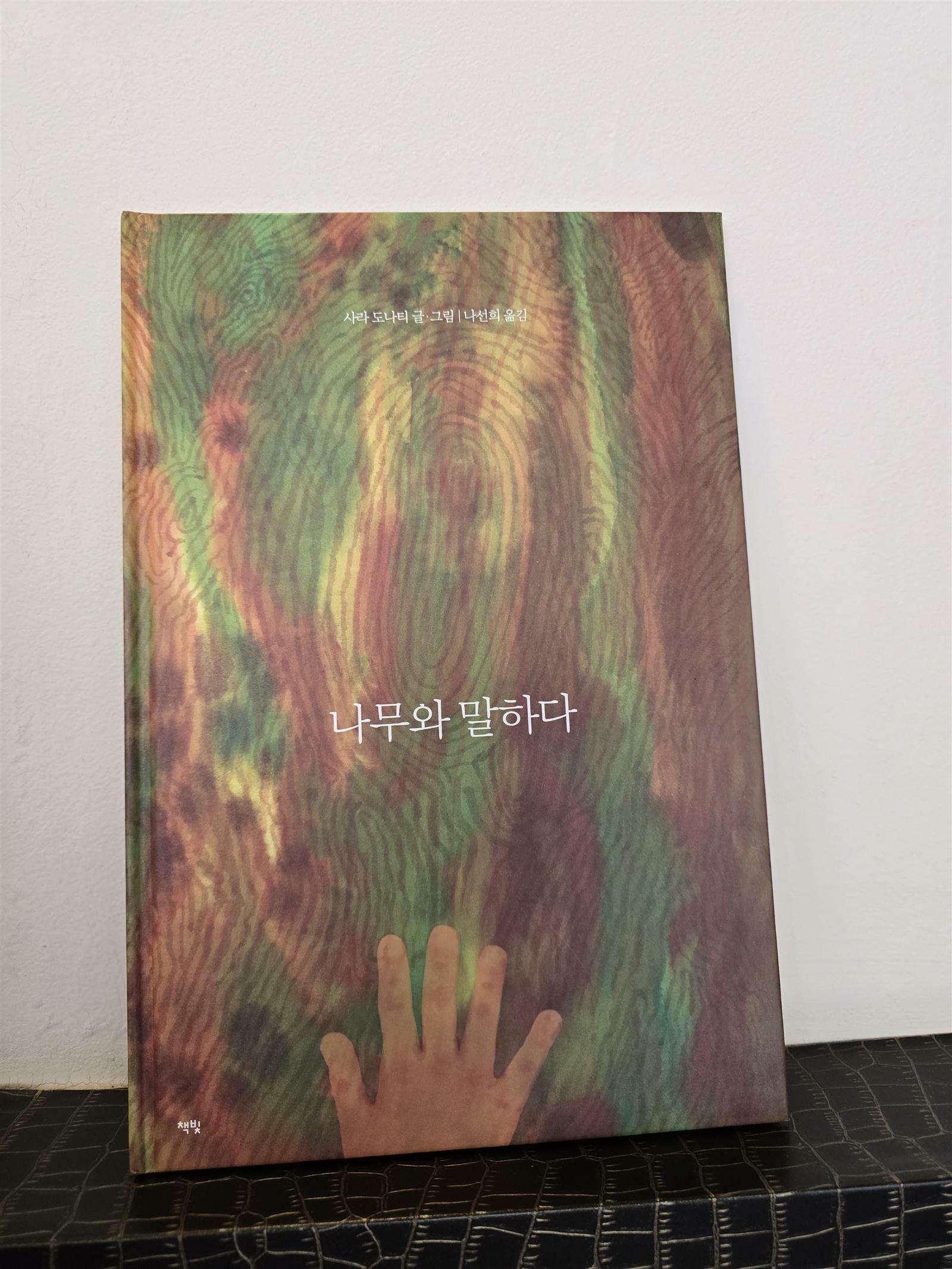

나무와 말하다 - 2024 학교도서관저널 추천도서, 2024년 환경책선정위원회 어린이 환경책 ㅣ 모두를 위한 그림책 74

사라 도나티 지음, 나선희 옮김 / 책빛 / 2023년 10월

평점 :

나무와 소통하는 마음

『나무와 말하다』는 아이가 숲에서 나무에게 “안녕!” 하고 인사하는 장면으로 시작된다. 이 책에서 “말한다”는 것은 말로 소통한다는 의미를 넘어서, ‘존재를 인식하고 다가가려는 모든 시도다. 『나무와 말하다』는 동시에 ‘자연과 관계 맺는 법을 배우다’는 거다.

책의 주인공은 나무를 향해 말을 걸고, 안고, 귀를 기울인다. 하지만 나무는 아무 말도 하지 않는다. 아이는 심장 소리를 듣고 싶어 하지만, 들리는 것은 바람 소리와 이끼의 냄새뿐이다. 그러나 바로 그 감각의 층위에서 이야기는 깊어지기 시작한다. 이 책은 ‘귀로 듣는 대화’가 아니라, ‘몸과 마음으로 느끼는 교감’을 통해 진짜 소통이 시작된다는 것을 보여준다. 아이는 나무와 말하려 애쓰는 과정에서 점점 ‘자연 속으로 들어간다.

아이는 나무 그루터기에 앉는다.

그냥 의자가 아니라 숨쉬는 의자예요. 라고 말한다.

나는 이야기한다.

나무의 시간에 앉는거라고.

핸드메이드가 비싼 건 그들의 시간까지 사기 때문이다.

우리는 나무와 숲이 내어 준 그들의 시간을 그저 즐기고 소통한 거다.

중반부로 갈수록 책의 시선은 멀어졌다 가까워지기를 반복하며, 나무라는 존재의 입체성을 보여준다. 아이는 나무를 멀리서 보기도 하고, 가까이 다가가 마디마디를 들여다보기도 한다. 그 과정에서 나무껍질이나 옹이 속에 숨어 있는 얼굴들을 발견하고, 줄기의 무늬와 손의 지문을 비교한다. 이는 곧 ‘보는 방법’에 대한 이야기다. 전체를 보려면 멀어져야 하고, 세부를 보려면 가까이 다가가야 한다. 『나무와 말하다』는 시선의 거리와 깊이를 조절할 줄 아는 독자에게만 보여주는 세계를 조용히 드러낸다.

이 책에서 가장 인상 깊은 전환은 아이가 나무와 ‘닮아가기’ 시작하는 장면이다. 아이는 팔을 벌려 나무처럼 서 보고, 바람을 따라 몸을 움직이며 춤을 춘다. 뿌리를 내리듯 땅에 딛고, 나무에 올라 다람쥐가 되고, 곰이 되어 등을 비빈다. 심지어 마법사처럼 나무 안으로 들어가 자신의 이름을 말하고, 나무에게도 이름을 지어준다. 여기서 ‘이름 짓기’는 결정적인 상호 행위다. 이름을 부른다는 것은 누군가를 하나의 존재로 ‘인정’하는 일이며, 그 존재와 관계를 맺는 첫 단추이기 때문이다.

무엇보다 중요한 것은, 이 책이 자연을 바라보는 방식이다. 많은 그림책들이 환경보호나 생태 감수성을 외치지만, 이 책은 그런 메시지를 전면에 내세우지 않는다. 대신 ‘나무와 친구가 되는 경험’을 세밀하게 따라가면서, 독자 스스로 자연과 연결되도록 이끈다. 자연을 그저 배경이나 자원으로 소비하는 게 아니라, 대화할 수 있는 존재로 바라보고, 거기서 감정과 의미를 발견하는 태도를 보여준다.

그림 역시 이 책의 메시지를 깊이 있게 뒷받침한다. 수채화로 그려진 숲과 나무, 빛과 그림자는 마치 실제 숲 속에 들어와 있는 듯한 감각을 준다. 색감은 계절과 시간에 따라 미묘하게 변화하고, 나무껍질 무늬나 손바닥 지문 하나에도 생명이 담겨 있다. 특히, 멀리서 본 나무와 가까이서 본 나무의 대비, 나무에 올라 세상을 내려다보는 시점 변화는 텍스트 이상의 서사를 전해준다.

책의 마지막은 “이제 돌아가야 해요… 아직 할 말이 남았지만요.”라는 문장으로 끝난다. 명확한 결말 없이 열린 문장으로 마무리되는 이 장면은, 자연과의 대화는 언제든 다시 이어질 수 있다는 가능성을 품는다. 동시에 독자에게 질문을 던진다. “당신은 이제 자연에게 무슨 말을 걸겠습니까?” 이 책은 대답을 요구하지 않는다. 다만 독자 스스로 말 걸 수 있기를, 그 용기와 감각을 키워주기 위해 존재한다.

『나무와 말하다』는 조용하지만 깊다. 자연과의 교감을 통해 관계, 감각, 언어를 다시 생각하게 만든다. 아이뿐만 아니라 어른에게도 꼭 필요한 그림책. 자연을 단지 보호해야 할 대상으로가 아니라, 함께 말 걸고 살아갈 대상으로 느끼게 해 주는 이 책은, 우리가 잊고 있던 ‘자연과 친구 되는 법’을 다시 일깨운다.

고양시 산황산이 사라질 예정이다.

속수무책일 수밖에 없어 이를 안타까워하는 이들이 발을 동동 구르고 울기도 한다.

서명을 받는다.

나무 한그루가. 숨쉬는 숲이 사라질 예정이다.

나무와 소통했던 이들은 그저 걸음을 돌려야 하는가?