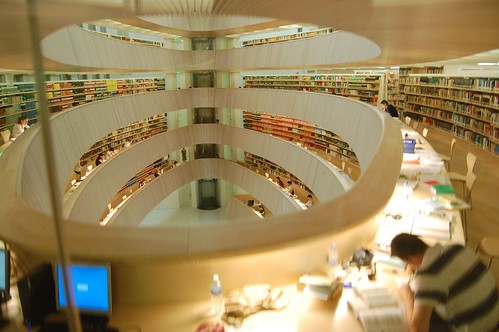

지난 월요일에 읽고 공감했던 시사인의 칼럼을 옮겨놓는다. 도서관 전문사서 양성의 필요성을 제기하는 우석훈의 칼럼이다(http://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=1307). 낮에 관련 전공자들과의 대화에서 이 문제가 화제에 올랐을 때 나는 스위스의 도서관 사서 이야기를 꺼내기도 했는데, 이 칼럼에서 인용한 것이었다. 아래 사진은 스위스 취리히 대학의 도서관이라고 한다. 이 정도면 나도 '사서' 하고 싶다(서지학이 부전공 아니냐란 얘기도 듣는 만큼 잘 할 수도 있지 않을까?). 그러자면 스위스로 이민을 가야 할까?..

시사인(08. 02. 26) 도서관에 전문 사서가 없다

얼마 전부터 신문 안 본다는 게 자랑이 된 사람이 많다. 신문사도 좀 반성해야 할 것 같다. 신문이 신문다워야 볼 것이라는 지적에 대해서 좀 생각해보면 좋겠다. 어쨌든 사람들이 신문도 안 본다는 것은 사회의 위기이다. 그렇다면 잡지나 계간지는 보고, 책은 좀 읽는가? 다른 것도 별로 안 보는 게 우리나라 실정인 것 같다.

유럽에서 부러운 게 몇 가지 있다. 파리에서 할머니들이 아침마다 신문과 잡지를 사들고 커피 마시는 장면은 솔직히 부럽다. 더 부러운 장면은 아인슈타인이 다녔다는 취리히 공과대학에서 볼 수 있다. 할머니들이 이 도서관 소파에 앉아 책을 보는 모습이다. 스웨덴과 더불어 가장 먼저 1인당 국민소득 4만 달러를 넘은 스위스에서는 흔한 장면이다.

한국에서는 책 읽고 잡지 보는 모습을 대학 도서관에서도 보기 어렵다. 그 자리를 고시 책과 취업 서적이 휩쓸고 있다. 우습지만 한국에서 책 읽는 사람을 볼 수 있는 거의 유일한 공간은 스타벅스이다. 유럽에서도 일부 도시에서는 스타벅스가 성업 중이긴 한데, 정말로 신문·서적·잡지를 많이 보는 도시에서는 스타벅스에서 책 읽는 사람을 찾아보기 어렵다.

참 부러운 유럽 도서관의 책 읽는 풍경

내가 만나본 최고의 전문직 사서는 취리히에 있다. 영문학과 생물학 석사 학위를 가진 그녀는 두 아이의 엄마이며, 나보다 키가 큰 북구형 미인이다. 일주일에 이틀 일하는데, 뭐든지 주제어만 말하면 책을 찾아다 준다. 한국에서는 이런 전문 사서가 서울대에도 없다. 서울대 사서는 순환 보직으로 전문 사서와는 거리가 멀다. 그러니 제도를 탓해야 한다.

내가 만나본 최고의 서점 직원은 프랑스의 교보문고라 할 조셉 지베르의 직원들이다. 소르본 대학을 졸업한 그들은 책을 분류하고 관리하며, 책 파는 것을 천직으로 여긴다. 반면 교보문고에 가보시라. 점원에게 책 위치를 물어봤다가는 속 터진다. 당연하다. 그들은 비정규직이고, 파견직이다. 괜히 말을 걸었다가 서로 민망스러운 일이라도 생길까 봐 말을 거는 일은 어지간해서는 없다.

지금 우리에게 필요한 것은 전문 사서와 서점의 전문 직원이다. 왜냐하면 이들이 그 사회에 지식의 축적을 돕고 원활하게 만드는, 그야말로 지식사회의 전사이기 때문이다. 더도 말고, 20대 딱 1000명을 정규직 서점 직원으로 채용하고, 이들의 월급을 보조해주자. 영화서적 전문, 미술서적 전문, 음악서적 전문…, 멋있지 않은가? 그리고 이들이 일할 수 있는 지역의 전문 서점도 지정해서 지원해주면 어떻게 될까? 어떻게 되긴! 잘사는 나라가 된다. 이건 큰 힘 안 들이고 바로 할 수 있는 일이며 효과도 확실하다. 10년 후, 이들이 자기 전문 영역에서 전문 서점을 1000개 만든다고 생각해보라. 이런 게 바로 지식사회다.

최근 프랑스 책방연합회에서 <도서관 경제학>이라는 책을 발간했다. 책이 살아야 신문도 살고, 신문이 살아야 책도 산다. 그래야 전문 잡지도 산다. 여기에 좌파·우파가 있겠는가? 같이 힘써야 할 일이다. 운하에 들일 힘 100분의 1만이라도 지식 축적에 쏟았으면 좋겠다.(우석훈_성공회대 외래교수)

08. 02. 28.