-

-

미술관에 간 인문학자 - 루브르를 거닐며 인문학을 향유하다 ㅣ 미술관에 간 지식인

안현배 지음 / 어바웃어북 / 2016년 7월

평점 :

구판절판

원래 미술을 좋아하는 편도 아니었고 미술을 잘 하는 편은 더구나 아니었다. 학교 다닐 때 싫어하는 과목 1순위였던 체육 만큼은 아니었지만 2순위를 꼽자면 미술을 떠올릴 정도로 미술과 안 친했다. 일단 시간표에 미술이 들은 날은 준비물을 챙겨가야 한다는 것도 귀찮았고, 선생님이 그리라는 것을 찾아 그리기 시작하는 것도 어려운데 완성될때까지 꼼꼼하게 색칠해야하는 것은 더 어려웠다 ( 나, 매우 덤벙거리고 성질 급했던 아이). 수채화 그릴 때는 물감이 다 마를때까지 기다리는 인내심도 부족해서 물감이 다 번져버리고 말았을 때의 황당함과 암담함. 만들기는 또 왜 그리 서투른지. 결국 나와 미술은 안 친한 것으로 하자고, 그런 줄 알고 살았는데. 그러다가 우리 (미술과 나)의 관계에 변화가 온것은 학교를 졸업하고 한참 후 내가 가족과 친구로부터 떨어져 있게 되었을 때였다. 심심했고 외로웠고 쉽게 잠들지 못해 괴로와 하던 그때 친구 대신 가까스로 발견한 것이 그림이었다.

책 처럼 계속 집중하지 않아도 되었다. 슬렁슬렁 눈으로 그림 도면을 넘겨 보다가 어쩌다가 눈길이 좀 더 오래 머무는 그림이 생겼고 그런 그림은 굳이 제목과 화가 이름을 한번 더 보고 지나가는 정도. 그때 내가 가지고 있던 책이 꽤 두꺼워서 오랫동안 이 책 한권으로도 충분했다.

그러다가 책에서 사진으로 본 그림을 직접 그 그림이 걸려있는 미술관에 가서 볼 기회가 생겼다. 미술관에 가서 처음 보는 그낯선 그림이 아니라, 이미 알고 있는 그림을 미술관에 가서 볼 때의 느낌이 그렇게 다를 줄은 몰랐다.

누가 가르쳐 준 것도 아니고 누가 권해준 적도 없이 그렇게 그림과 조금씩 친해진 것 같다.

지금도 미술관 가는 것은 나의 몇 안되는 취미 생활 중 하나이며 그림 관련 책을 보면 가끔씩이나마 읽어보기를 즐겨하고 있다.

며칠 전 내가 사는 지역 한 기관에서 상반기 미술사 관련 특강 공고를 보았고 '안현배'라는 이름을 보았다. 강의 신청에 앞서 강의하는 분에 대해 알고 싶어 검색해보다가 이 책을 만났다. 책에 나와있는 소개글을 보니 파리1대학에서 역사학과 정치사 공부를 하였다니 인문학자 맞다. 이어서 예술과 정치를 접목시킨 연구에 참여하였고 나중엔 예술사학과 순수예술사로 방향을 정한 것 같다. 귀국후엔 각 대학에서 강의를 하며 대중 상대로는 미술과 인문학 관련 강의를 하고 있다고 한다.

이 책 에서는 미술관 중에서도 루브르에 있는 그림을 대상으로 하였다. 하루 관람객이 15,000명, 소장 작품만 380,000점인 곳.

아무래도 저자가 파리에 머무는 동안 제일 자주 방문하였던 미술관이었기 때문일 것이다.

내용을 4개의 장으로 나누어 신화와 종교를 비춘 미술, 역사를 비춘 미술, 예술을 비춘 미술, 인간을 비춘 미술 이라는 소제목을 달아 설명하였다. 어떤 그림이든지 그 배경에는 신화, 종교, 역사, 예술, 또는 인간 등이 배경이 되고 있음을 알 수 있다. 글 한 꼭지는 루브르에 전시되어 있는 그림 하나에 그와 관련된 배경 (주로 인문학적 배경) 설명으로 구성하였고, 이 설명 중에는 루브르의 해설을 번역하여 인용해놓은 구절이 꼭 포함되어 있었다. 객관적인 설명 뿐 아니라 저자의 주관적인 소감이나 설명에 해당하는 부분도 포함되어 있기 때문에서 읽는 사람은 내용 중 어느 부분이 저자의 소견인지, 어느 부분이 루브르 측의 해설에 해당하는지 구분하여 읽을 필요가 있을 것이다.

문체도 마치 도슨트가 설명해주는 형식으로 되어 있어 읽는데 전혀 딱딱하지는 않다. 오히려 쉽고 친숙하게 내용을 전달하려다 보니 약간 산만하고 내용의 깊이까지는 기대하기 어렵다는 아쉬움이 있다.

루브르에 있는 그림 중에는 작가 미상인 것들도 꽤 있다는 것도 알게 되었고, 모나리자의 후광에 가려 묻혀 있는 그림이라는 문구가 다른 그림 설명에 자주 인용된다는 것은 모나리자 그림의 유명세를 더 강조하는 효과를 주는 것 같았다.

루브르에서 가장 큰 그림으로 소개한 파올로 베로네제의 <카나의 결혼잔치>는 자그마치 666 x 990cm. 르네상스시기 베네치아 미술의 화려함의 정수를 보여준다는 이 그림엔 132명의 인물이 등장한다. 물론 저자가 다 세어본 것은 아니고 루브르에서 제공하는 설명에 의하면 그렇다고 한다.

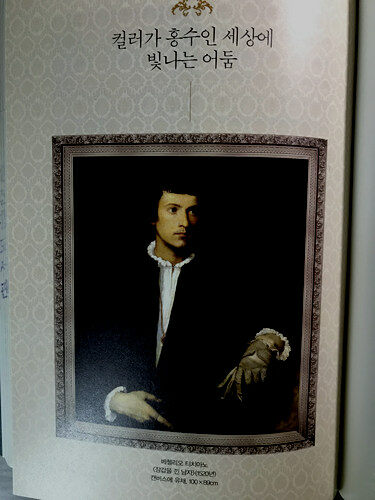

이탈리아 르네상스 미술의 라이벌 격인 두 도시 피렌체와 베네치아. 피렌체 출신 3대 천재 예술가로 다빈치, 미켈란젤로, 라파엘로가 있다면 베네치아 출신 3대 예술가로 티치아노, 틴토레토, 베로네제가 있다. 우리에게는 피렌체 출신 예술가 이름이 더 익숙하지만 이 책에서 티치아노가 매우 자주 언급되고 있어 이제 부턴 티치아노라는 이름도 기억에 남을 것 같다 (아래 그림: 티치아노의 <장갑 낀 남자>).

종교적인 그림을 볼때는 어떤 공식적인 것들이 있어서, 십자가를 손에 들고 있으면 그건 따로 설명이 없어도 세례 요한을 가리키며, 여러 화가들이 같은 제목으로 그린 그림 '수태고지' 는 무엇을 뜻하고 누가 등장하는지. 누드화는 실제 존재하지 않는 사람을 대상으로 그려졌으면 용인되었지만 현재 (그당시) 살아있는 실제 인물을 그린 누드화는 금지되었다는 것.

들라크루아는 학살 같은 역사적 사건을 고발 형식으로 그리기 좋아했는데 이런 작품들이 '미술저널리즘'을 연 작품이라는 평이 붙어 있다니 그게 벌써1800년대이다.

그리스·로마는 한묶음으로 소개되는것이 일반화 되어 있을 정도로 두 문화 사이엔 차이가 없어보이지만 조각과 예술에는 각각의 특징이 두드러지게 나타난다는 것도 알았다. 그리스가 작품의 대상을 이상화하고 조화롭고 모범적인 이미지를 강조한 반면 로마는 그리스보다 훨씬 사실적이라는 점에서이다.

다음은 119쪽에 소개되어 있는, 조각상을 오랫동안 기억하는 방법으로 저자가 알려주는 하나의 팁이다.

조각상에만 적용되는 팁 그 이상인 것으로 보여 옮겨놓는다.

조각상을 오랫동안 기억하는 가장 좋은 방법 하나 알려 드릴까요?

무엇보다 조각상들의 특징을 한 가지씩 포착해서 기억해 두는 것입니다.

<하드리아누스의 흉상>의 경우에는 단연 눈 부위가 되겠지요. 이 작품에 대한 루브르의 해설대로 "찡그린 눈썹 아래 눈동자 부분에 파진 구멍"을 포착해 <하드리아누스의 흉상>의 트레이드마크로 삼는 것입니다. 그런 식으로 작품들이 눈에 들어오기 시작하면 그 다음에는 '도대체 이 조각상이 무엇을 얘기하려는 거지?' 라며 작품 앞에 서 있는 스스로에게 질문을 던져 보길 권합니다. 그런 질문이 꼬리에 꼬리를 물고 이어지기 시작하면 하나의 작품을 통해서 역사와 예술, 심지어 철학까지 만나는 경험을 하게 됩니다. 드디어 미술관에서 인문학과 조우하게 되는 것이지요. (119쪽)

3월부터 있을 저자의 강의를 신청한 것으로 마무리.