-

-

2024 제15회 젊은작가상 수상작품집

김멜라 외 지음 / 문학동네 / 2024년 3월

평점 :

일곱 편의 수상작이다. 다 다른 결을 지니고 있는 소설들. 다양한 소설을 맛볼 수 있는 소설집이라고 할 수 있다.

김멜라, 이응 이응

공현진, 어차피 세상은 멸망할 텐데

김기태, 보편 교양

김남숙, 파주

김지연, 반려빚

성해나, 혼모노

전지영, 언캐니 밸리

한편 한편이 모두 여러 생각을 하게 하지만, 그 중에서 김멜라 소설이 가장 기억에 남는다. 이응 이응이라니. 이응 이응을 붙여서 '응'이라고 해야 하나 '0ㅣ0'이라고 해야 하나? 하는 생각을 했지만, 이 소설이 성을 다루고 있으니 '응'이라고 생각하기로 했다.

읽으면서 문정희가 쓴 시 "응"이 생각나기도 했고... 이 시 구절 중에 '너와 내가 만든 / 아름다운 완성'이라는 말이 있는데, 이때 '응'에서 이응 이응은 너와 나를 의미한다고 할 수 있다.

물론 김멜라 소설은 이와 다르다. 오히려 빌헬름 라이히의 '성'에 대한 이론을 떠올리게 한다. 성적 억압이 파시즘을 유발한다는 라이히의 주장. 그래서 성적 욕구의 해소가 중요하다고 하는 그의 주장이 어쩌면 이 소설과도 통할지도 모른다.

'이응'이라는 기계가 소설에 나온다. 성적 욕망을 해소해주는 기계다. 어떻게 작동하는지를 소설을 읽으면서 상상하면 된다. 하지만 이 기계로 인해 성적 불만은 해소된다. 사람들이 자신이 원하는 성적 만족을 취할 수가 있다.

그런 이응이라는 기계를 한 축으로 하면서도 또 할머니를 등장시켜 죽음과 삶을 연결시키기도 한다. 죽음과 성이라는 것이 연결될 수도 있음을 소설이 보여주고 있는데...

사람이 가장 원하는 욕구와 가장 피하고 싶은 것이 바로 '성과 죽음' 아닐까. 하지만 할머니를 통해서 죽음 역시 인간이 해소해야 할 무엇이라고 하고 있다.

자신의 마음 속에 쌓아둔 응어리. 그것들을 계속 쌓아두면 삶이 힘들어진다. 그러므로 그런 응어리들을 풀 수 있는 방법을 찾아야 한다. 과학기술의 힘으로 '이응'을 만들어 성적 욕구를 해소한다고 해도, 기계만으로 안 되는 것들도 있다.

어쩌면 그 이유로 소설에서 '위웅'(우리-we-의 포옹)이라는 모임이 나오는지도 모르겠다. 상대를 존중하면서 상대와 함께하는 그런 모임.

개인의 욕구를 해소해주는 기계 '이응'과 함께 서로를 느낄 수 있는 모임인 '위옹'이 소설에 함께 나오는 이유는 바로 우리들의 욕구가 다면적이기 때문일 것이다. 단지 기계 속에서 상상을 통해 해소될 수 없는, 관계를 통해서 해소되어야만 하는 욕구들이 있음을, 그런 존재가 바로 우리 인간임을 보여주고 있지 않을까.

그래서 제목이 그냥 '이응'이 아니고 '이응 이응'이 아닐까. 단수가 아닌 복수. 관계 속에서 만들어가고 해소하는 그런 상태.

공현진의 소설은 삶이 어떠해야 하는지를 생각하게 하고, 김기태 소설은 입시 교육에 찌든 학교 교육의 모습을 보여준다고 할 수 있는데, 단지 거기서 끝나지 않고 우리가 추구해야 할 교육, 또는 교양이 무엇인지 생각하게 해준다.

다른 소설들도 할 말이 많지만, 그 중에 한 소설을 더 덧붙인다면 성해나의 '혼모노'라는 작품이다. 일본어로 된 제목이지만 '진짜'라고 번역할 수 있다. 가짜가 아닌 진짜. 그러나 우리 삶은 대부분 진짜를 흉내내는 가짜로 이루어져 있지 않나.

오죽하면 자신의 진짜 모습이 어떤 건지 자신도 모르겠다고 하지 않나. 소설에서는 무당이 나온다. 신과 접신한 존재. 신이 들어와 신의 말을 전달해주는 무당이 진짜 무당인가, 신의 말을 흉내내는 무당은 가짜 무당인가. 답은 뻔할 것 같다.

신의 말을 전달해주는 무당이 진짜 무당이라고 생각할 수 있다. 하지만 그것을 어떻게 알지? 예측의 적중도로 알 수 있나? 그렇다면 진짜와 가짜는 정해져 있는가?

신이 자신에게서 빠져나간 뒤에도 처절하게 굿을 하는 박수 무당을 통해서 진짜와 가짜를 생각해 보게 된다.

자신의 극한까지 밀어붙이는 박수 무당을 통해 과연 신은 누구에게 깃들어야 하는지, 아니 굳이 신이 깃들지 않더라도 그렇게 처절하게 굿을 하는 무당을 통해서 자신이 어떻게 해야 하는지를 깨달아야 하지 않을까.

사실 이 소설집은 오래 전에 사놓고 지금에야 읽었다. 오래 전에 산 이유는 단 한 가지. 어차피 읽을 소설인데, 작가들이 발표하지 않은 짧은 소설들을 모아 놓은 부록을 덤으로 준다고 해서 산 것.

한편의 소설을 읽고 그 부록을 읽는 것도 재미가 쏠쏠했다.

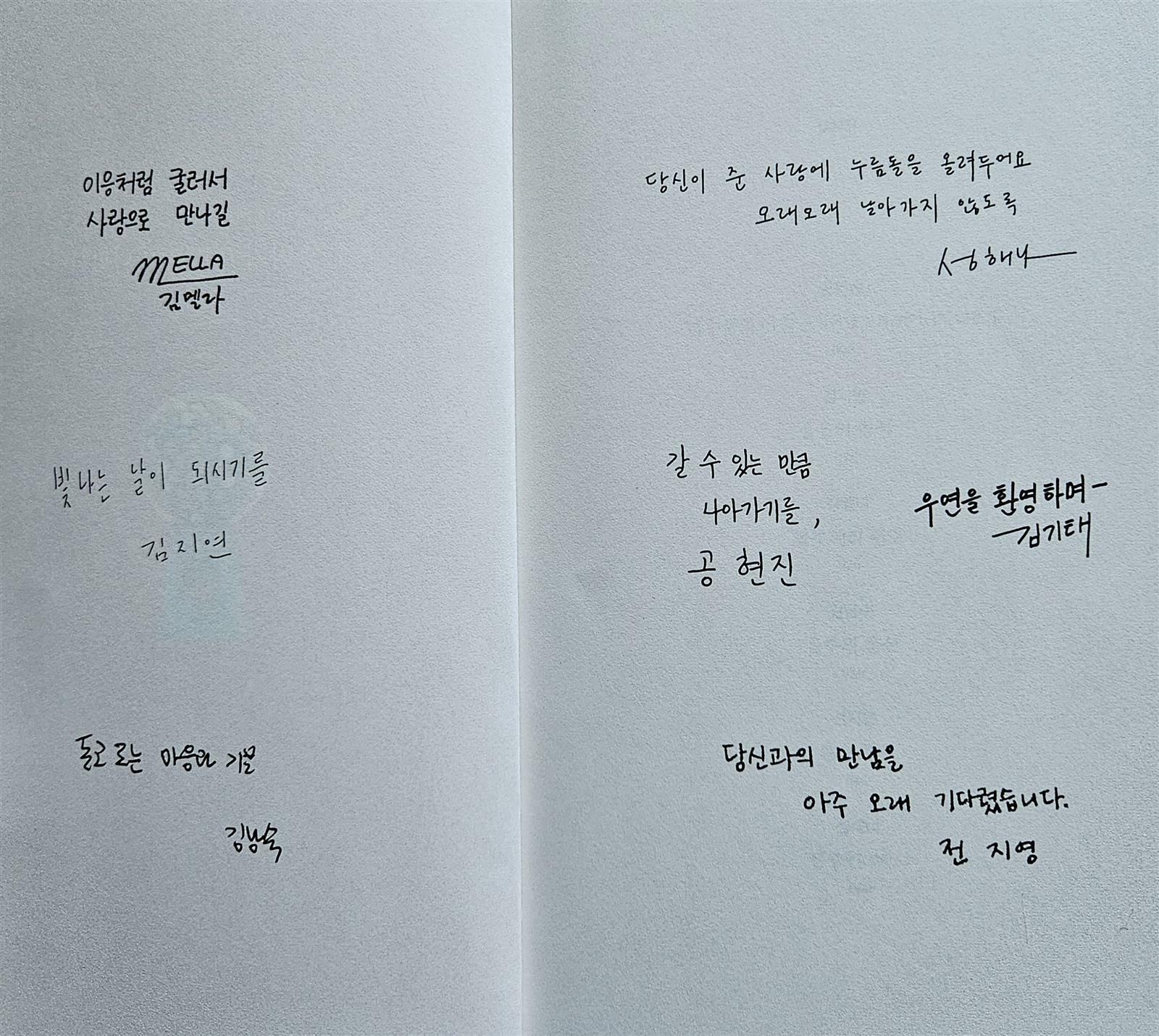

부록의 표지와 그 부록에 실려 있는 작가의 말이다.