1. 단독자 김종인의 명암

강준만 교수님의 책을 리뷰할 때는 항상 똑같은 말을 반복해야 할 것 같은 생각이 든다. 나는 월간 『인물과 사상』의 창간호를 가지고 있는 사람이고, 『김대중 죽이기』를 읽고 선생님께 ‘평생 까방권’을 선물해 드렸으며, 내가 읽은 선생님 책을 어림잡아도 20여 권은 넘는다는 사실을 말이다. 허나, 이제 선생님은 내게서 너무 멀리 가셨고, 나는 그의 생각 중 많은 부분에 동의하지 않는다. 하지만, 동시에 나는 선생님에 대한 존경의 마음을 소중히 간직하고 있으며, 언젠가 선생님이 돌아오시리라는. 내가 서 있는 이곳이 멈춰져 있는 특정한 장소도 아닌데(지구는 자전 중), 선생님이 돌아오시기를 기다린다. (하지만, 별점은 저도 어쩔 수 없어요. 평생까방권은 드렸잖아요)

민주당 비판에 적극적인 1인이 책을 사달라고 해서 구입했다. 진짜 사 주기 싫었는데 아침저녁으로 노래를 부르는 바람에 어쩔 수 없었다. 사 주면 된 줄 알았는데, 엄마도 같이 읽어야 한다고 해서, 또 그걸 가지고 아침저녁으로 노래를 불러서 어쩔 수 없이 읽었다. 존경하는 마음 변하지 않았으나, 읽는 중간중간 화들짝 놀라기는 여러 번 했다. 아, 왜 이리 멀리 가시나.

2. How to steal a dog / 개를 훔치는 완벽한 방법

제목이 ‘개를 훔치는 (완벽한) 방법’이니까 제일 큰 줄기는 ‘어떻게’ 개를 훔칠 것이냐가 될 테지만, 독자가 제일 궁금한 지점은 ‘왜’가 될 것이다. 왜 개를 훔치려는 걸까.

옛날에는(나, 비교적 옛날 사람), ‘가난은 죄가 아니다. 불편할 뿐이다.’ 혹은 ‘가난이 죄는 아니다. 낡은 옷이라도 깨끗하게 빨아 입고 다니면 된다’는 말이 ‘일반적’이었다. 우리나라 같은 경우 대부분의 사람이 가난하기도 했고. 아니다. 내게 부자 친구가 없어서 이렇게 생각할 수도 있겠다. 친구네 놀러 갔다가 길 잃었다, 이런 경우를 겪어보지 못했으니까.

가난은 사람의 마음을 얼마나 딱딱하게 만드는지. 가난은 부끄러운 게 아니라고 하지만, 옷에서 냄새가 날 때, 맥도날드 화장실에서 씻어야 할 때, 가난은 부끄럽다. 그걸 설득력 있게 풀어내서 주인공이 개를 훔칠 수밖에 없음을 독자가 수긍했다면, 그렇다면 이 소설은 성공이다. 내게는 성공한 소설이다.

다만, 나는 주인공에 감정이입 하기도 했지만, 그의 엄마에게도 감정이입이 되니까 그게 또 아이러니했다. 갑자기 사라져 집에서 쫓겨나게 만든 아빠를 미워하지 않고, 남겨진 두 아이를 위해 투잡을 뛰고 밤낮으로 애쓰는 착한 엄마에게 못되게 구는 이 버릇없는(ㅆㄱㅈ 없는) 주인공을 고발하는 의미로, 그 문단을 좀 옮겨본다.

"…. What would you like me to do, rob a bank?"

Toby giggled and I shot him a look that wiped the grin right off his face.

"Maybe you could act like a mother," I said.

Mama slammed on the brakes and whipped around to glare at me.

"Just what is that supposed to mean?" she said.

"Mothers are supposed to take care of their kids," I said. "Not let them sleep in creepy old houses and wash up in the bathroom at McDonald‘s." (P49) |

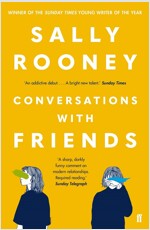

3. Conversations with Friends / 친구들과의 대화

닉과 프랜시스의 불륜이 싫다는 느낌 보다는, 닉의 사랑을 확신할 수 없어 괴로워하는 프랜시스를 보는 게 더 불편했다. 왜 자신을 더 사랑하지 않는 걸까. 등장인물 4명이 다 마음에 들지 않았는데도 소설을 펼칠 때마다 마음이 이리저리 요동치는 것으로 보아 어쩌면 이 소설이 괜찮은 소설은 아닐까, 두 번 정도 생각했다. 지금 마음으로는, 샐리 루니의 다른 소설은 당분간 읽지 않을 듯싶다.

4. 학교의 슬픔 / Chagrin d’école / 소설처럼

다니엘 페나크의 책은 『소설처럼』만 읽어봤는데, 핵심을 찌르는 구절들이 가득했던 책으로 기억난다. 『Chagrin d’école』은 프랑스어 책읽기 이웃들과 같이 읽는 책으로, 이 책이 다섯 번째 책이다. (무슨 일이냐. 나도 놀라고 있다) 아베쎄데 끝까지 모르고 발음도 못 하는 사람이라 뭐라 할 말은 없고, 최근에도 추석이네 어쩌네 하면서 잔뜩 공부가 밀려 있지만, 아무튼 계속해서 책을 읽다 보니 이렇게나 많이 왔다. 좋아하는 작가의 책을 작가의 말로서 읽는 기쁨을 맘껏 누리기에는 아직도 갈 길이 너무 멀지만, 일단 지금 가고 있기는 하고. 특별하게 바쁜 일도 없고, 찾는 사람도 없고 해서 앞으로도 계속 읽어나갈 생각이다. 같이 공부하는 이웃분들이 진도도 챙겨주시고, 으샤으샤도 해 주셔서 즐거운 마음으로 읽는다. 한글로 된 책이던지, 번역서 나란히 펴놓고 읽는 외국어책이던지, 역시나 중요한 건 내용인 것 같다. 책 자체가 너무 재미있고 즐거워서 순간순간 내가 아베쎄데를 모른다는 걸 까먹는다.

오늘도 하루가 이렇게 다 간다. 비가 내리고. 내일도 비가 내린다고 한다. 오늘까지 임시 휴일이라 저번 주 금요일부터 온 가족이 집에 바글바글하니 또 한 번의 성수기였다. 아직 놀지 못했다고 한다.