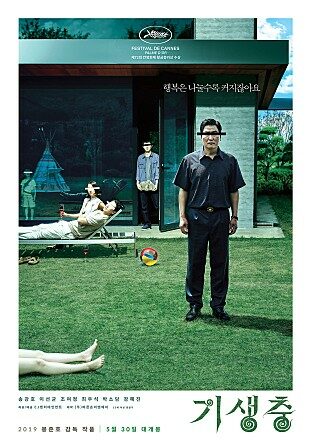

며칠 전, 드디어 영화 <기생충>을 보았다. 너무 많은 기대를 했던 걸까? 우리나라 영화상이라면 차라리 이해하겠지만 세계가, 그것도 저 콧대 놓은 미국의 아카데미를 굴복시켰다는 게 기분 좋으면서도 한편으론 좀 이해가 가지 않는다. 하긴 어느 예술가가 남자의 소변기 하나 전시장에 갔다 놓고 예술 작품이라고 우기면 다들 그런가 보다 하는 세상인데 세계적인 영화제 심사위원들이 극찬해서 뽑은 상이니 거기에 굳이 뭐라 할 필요는 없다. 주는 떡인데 왜 안 받겠는가. 하지만 개인적인 느낌은 말할 수 있다고 생각한다. 영화제 심사위원들이 좋다고 따라서 나도 좋다고 할 필요는 없다고 생각한다.

물론 영화가 재미가 없었던 건 아니었다. 요 근래 본 영화 중 가장 흥미로웠던 것도 사실이다. 하지만 난 왠지 이 영화로 봉준호 영화의 실체를 본 느낌이 들었다. 사실 그동안은 봉준호 영화를 좋아했다. 재밌지 않은가. 유머도 없으면서 대책 없이 진지한 박찬욱 영화보다 훨 났다고 생각한다. 그것에 균열을 느꼈던 건 저 유명한 <설국 열차>에서였다. 유머를 아스라이 다 걷어내고 대책 없이 진지하기만 했다. 그것을 보고 한 없이 떨떠름했던 기억이 트라우마처럼 남아 있었다. 그 후로 봉 감독의 영화를 굳이 애써 보려고 하지 않았다. 영화 마니아도 아니고 그냥 어쩌다 운이 좋아 얻어걸리면 그때 보지 뭐 했던 게 오늘날에 이르렀다.

영화는 좀 충격적이긴 하다. 꼭 그렇게까지 했어야 했나 의문이 남기도 한다. 물론 기존의 영화가 하층민을 어떻게 보여 주었나를 생각할 때 어찌 보면 새로운 방식으로 보여준 것 같기도 하다. 영화에서 하층민의 삶은 자본주의를 비판할 때 주로 착하고, 어리숙하며, 자주 위험에 빠지는 설정으로 그려 왔다. 그럴 때 자본주의자들은 악역을 맡고, 가난한 자를 착취 당하는 인물로 그려진다. 가난한 사람은 자신이 왜 가난하게 되었는지 알지도 못한 채 노동력을 대표하는 인물로 그려지기도 한다. 물론 가난한 하층민들에게서 기생충 같은 사람이 없으라는 법은 없다. 하지만 기생충이 하층민에만 있는 것은 아니다.

이런 인간은 계층과 상관없이 도처에 깔렸다. 그것을 왜 하필 감독은 계층 간의 문제로 보려고 했는지 모르겠다. 기생충은 선량한 사람에게 빨대 꽂은 사람을 의미한다. 그런데 이 영화는 없는 사람이 있는 사람에 빨대를 꽂았다는 초반 설정은 흥미롭기는 했다. 적어도 박소담이 탐스러운 복숭아를 들고 부잣집 동네 골목을 싱그럽게 걸을 때까지만 해도. 게다가 기택의 가족들은 없이 살면서 영악하고, 연교네 사람들은 자기네들 세계 안에 갇혀 다소 어리숙하고, 자신과 비슷한 사람을 못 믿어하며, 자신을 떠받들어 주는 사람들을 신뢰하려고 한다. 그게 21세기 신흥 부자의 속성인지도 모르겠다. 그러면서 누구는 영화를 통해 자본주의 현대 사회를 비판하려는 하나의 우화라고 할지 모르겠다. 하지만 과연 그럴까.

내가 볼 때 이 영화는 기생하는 인간에 대해 잘못 설정하거나 충분히 고민하지 않았다고 생각한다. 기생하는 인간은 그렇게 하층민 대 상층민이란 관점에서 접근하는 것이라, 어떤 계층이던지 간에 상대를 끊임없이 갉아먹고 이용하는 인물에서 찾아야 한다고 생각한다. 기택네 가족의 그런 설정이 꼭 나쁜 것이라고까지는 말하지 않겠지만 마음 먹기에 따라선 결말을 그렇게 가져가지 않아도 될 것 같은데, 매번 봉 감독의 영화는 어떠한 결말도 제대로 보여주지 못한 채 허무하게 끝난다. 그게 봉 감독 영화의 트레이드 마크 같기도 하다. 하층민의 삶을 사는 주인공이 어떻게든 괴물에게서 빠져나와 살아 보려고 허우적대지만 더 깊은 나락으로 떨어진다. (<괴물>에서 <마더>까지) 이젠 물에 가라앉기까지 한다. 하층민에게 일체의 희망 같은 건 없다는 식이다.

누구는 그가 소위, 있는 집 자식이라 영화를 그렇게 그리는 것이라고 하지만 그 정확한 건 알 수는 없고, 오히려 그 반대는 아니었을까. 그게 틀리지 않다면 가난에 대한 열등감 내지는 뭔가 모를 트라우마로 계속 계층 간의 문제를 파고드는 것은 아닐까 싶기도 하다. 왜 가난하고, 힘없는 자에 대해 그토록이나 통렬한 것일까.

영화에서 계층을 통렬하게 가르는 대사는 의외로 연교네 꼬마 도령의 입에서 나온다. 신분을 세탁하고 부자 집에 입성하게 된 기택네 가족. 각자 다른 사람이라고 생각하고 역할을 하는데 꼬마 도령의 후각은 그것을 속이지 못했다. 그들에게서 똑같은 냄새가 난다고 흘리듯 얘기를 한다. 그 대사가 제법 예리하다. 후각은 예민하지만 동시에 우매하기도 하다. 서로 다른 사람끼리는 그것을 기막히게 가려내지만 같은 사람끼리는 거의 구분하지 못한다. 또한 그것은 사회화의 산물이기도 하다. 우리나라 사람이 김치와 마늘 냄새에 둔하고, 서양 사람이 버터 냄새에 둔한 것과 같다. 그런 의미에서 이 후각은 인종까지도 치고 나올 수 있는 것이다. 그런 것처럼 그 부잣집 도령의 대사는 구별 짓기 좋아하는 인간의 습성을 본능에 가깝게 포착해 보여주기도 한다. 그 구별 짓기는 향수를 쳐 바른다고 해서 해결될 문제가 아니다.

결말은 상당히 비극적이다. 영화를 보면서 여러 다양한 해석이 가능하겠구나 싶기도 하다. 부자는 가난한 자를 결코 만만히 보거나 경계를 늦추면 안 된다던가, 오히려 계층 간의 문제를 더 조장하게 만드는 것 같기도 하다. 무엇보다 영화가 이제까지 부자가 가난한 자를 착취한 역사에 대해 그렸다면, 이 영화는 역설적이게도 가난하고 별 볼 일 없는 사람들이 부자를 어떻게 이용하고 역습하는가를 기생충이란 이미지를 통해 보여준다. 또한 하층민끼리의 대결을 부잣집이란 그라운드에서 보여준다는 설정도 재미있긴 하다. 하지만 이미 말했다시피 통쾌한 결말 그런 건 없다. 영화가 굳이 교훈적이거나 통쾌할 필요는 없다고 해도 봉 감독의 영화가 매번 이런 식이라면 식상하지 않을까. 많은 사람들이 봉 감독의 영화적 디테일에 대해 찬사를 보내고, 봉테일이란 수식어를 달아주기도 하지만 앞으로 디테일은 좋은데 스토리가 약하다는 말을 피해 갈 수 있을지 모르겠다.

영화는 또 그렇다고 쳐도 역시 (다른 건 몰라도) 왜 미국이 아카데미의 영광을 이 영화에 허락했는지는 다소 의문스럽다. 이것도 오리엔탈리즘일까? 미국의 백인주의가 결코 유색인종에게 호의적일 리가 없지 않은가. 거기엔 뭔가의 숨겨진 의도가 있어 보이기도 하다. 이를테면 자기네들이 주저하는 뭔가의 주제를 대신해 줬다면? 즉 지금까지는 자본주의에 대한 이야기는 긍정적이든 부정적이든 있는 자를 중심으로 다루어져 왔다. 그런데 비해 가난한 자들은 지극히 소극적으로 다뤘다. 그건 당연하다. 윤리적인 문제를 피하고 싶고, 무엇보다 영화는 자본주의의 꽃이라지 않는가. 가난한 자들의 냄새나는 이야기는 별로 안 좋아할 뿐만 아니라 어떻게 그려야 하는지도 모른다. 그런데 그들에 대해 이렇게까지 까발려 주다니. 손 안 대고 코를 푼 기분은 아니었을까. 그들은 게으르고, 능력도 없으며, 얍삽하고, 우매하다는 것을 실오라기 하나 남기지 않고 보여줬다. 심지어 그들은 연대할 줄 모르고 서로 아귀다툼을 한다. 영화는 가난한 자가 부자를 넘보면 그 결말이 어떻게 되는지와 가난한 자를 만만히 대해줬다 오히려 큰 코 다칠 수 있다는 걸 자본주의자들을 위한 교훈으로 이만한 영화가 없다고 생각한 건 아닌지.

그걸 인종의 문제로 해석해도 별 무리는 없어 보인다. 그동안 아카데미가 자국에게만 돌아간다는 비판이 있어왔으니 생색내기에도 좋고. 물론 이건 어디까지나 나의 생각이고 추측일 뿐이다. 상은 좋은 것이다. 상은 더 넓고 웅장한 영화 제작의 세계로 가는데 확실한 발판이 되어 줄 것이다. 난 그저 봉 감독이 좀 더 좋은 작품을 만들어 주길 관객의 한 사람으로서 바랄 뿐이다.