#1. 컴백홈

집에 돌아왔다. 제일먼저 경비실에 들러 택배 상자를 수거하고 어디 멀리 갔다 오느냐는 경비 아저씨의 질문에 날이 추웠다고 동문서답을 했다. 나 추웠다는 거 누가 좀 알아줄까 싶어서. 아저씨는 이제 날이 풀렸다고 봄만 오면 된다고 하신다. '제 말이요'. 목소리를 들으니 오늘이 아파트 재활용 수거 날인데 작업하시기가 한층 수월하신 듯 했다.

그런데 난방을 끄고 갔더니 집안이 온통 냉기였다. 짐을 풀고 있는데 서재 방에서 약간 타는 냄새가 나는 것이다. 아뿔사. 의자에 전기 방석을 안 끄고 간 것이다. 다행히 의자가 타진 않았기에 큰 일은 없었지만 이래서 불이 나는 구나 싶었다. 분명 끄고 갔다고 생각했는데 나도 이제 늙은 것이 틀림없다. 어떨땐 문을 잠그고 왔나 싶어 주차장에서 다시 올라간 적도 있지. 가슴을 쓸어 내리며 다시 일상으로 복귀하는 나.

그나저나 이번엔 완전한 로그아웃 상태를 유지해 보려고 했는데, 잘 안 됬다. 컴퓨터도 안 켜고 메일확인이니 서재방문 같은 건 돌아와 하리라 마음 먹고 떠났는데 저녁에 딱히 할 일도 없고 혹시 해서 가져간 노트북의 용도는 역시 달리 용도가 없었다. 대단한 작업을 하러 간 것도 아니면서 일상과 여행을 분리하려는 태도 자체가 우스워지길래 그냥 보고 싶으면 보고 귀찮으면 잊기로 했다. 더 웃긴건 책도 안가져갔다고 생각했는데 노트북 가방에 떡하니 미리 넣어둔 책이 있더라. 이제 우리가 사는 현실 안에는 컴퓨터 바깥과 컴퓨터 안이라는 두 가지 세상이 거의 대등한 비율로 이중나선구조를 이루고 있는 듯하다. 어느 한쪽이 싫다고 나머지 한쪽만 볼 수도 없고 실상 그러기도 더 힘이 드는 것 같다. 지금 내가 하려는 작업도 찍어온 사진 몇 개와 다녀온 소회를 적어 올리려는 것이므로 결국 컴퓨터 밖에서 한 일을 컴퓨터 내부로 가져오는 과정인 것이다. 그러고선 나는 여행을 마무리 지을 것이므로 두 세상은 상호 인과관계를 형성하며 우리네 현실을 완성해주고 있다. 스마트 폰이 생기면서 이 현상은 더 강화되기만 한다. 이게 무슨 목숨 줄이나 되는 것 마냥 우리는 잠들기 전까지 어디를 가서도 세상의 끈을 놓지 못한 채 로그 아웃을 하지 못한다. 나 여기 어디라고 트위터에 한줄 떠들었다가 지금 누구 들으라고 누구에게 내 행선지를 말하는 것인지 뻘쭘 해지는 것이었다. 습관이란 정말 시간이 갈수록 철학이상의 종교가 되는 습관이 있지 않은가.

#2. 묘지에서

정말로 추웠다. 오랜만에 손이 몹시도 시렵다는 느낌, 에베레스트에 등반하는 산악인들의 동상은 어떤 고통일까를 처음으로 떠올리며 추위를 실감했다. 그래서 (산소만)사진을 못 담았다. 사실 찍어도 나는 자꾸 예전 엄마 살아 계실때의 사진과 비교하게 되는 지라 마음이 내키질 않는다가 더 맞을 것이다. 나는 엄마가 아버지와 같이 묻히고 난 다음부턴 묘지 사진을 안 찍고 있다. 그러곤 돌아와 이 사진을 본다. 저 끝에 뒷정리 중이신 엄마를 보면서 잘 다녀왔다고 보고를 한다. 내가 마련하지 않은 이상한 종류의 꽃이 꽂혀있었다. 나 몰래 누군가가 다녀간 게 분명하다. 엄마의 형제아니면 아버지의 형제들이겠지... 언제 왔을까. 최근일 거라는 예감이 드는 건 왜 일까...

< 영천 국립 호국원 - 6년 전 >

묘지는 벌판이기 때문에 무슨 사막이나 남극같은 기분이 든다. 이 추운 날 죽어 묻히는 사람과 홑저고리 상복하나만 입은 상주도 있는데 나는 장갑이 없어서 얼어죽을 것 같았다. 그래도 신기한건 돗자리 깔고 앉아 있다보면 내 머리위로 쏟아지는 햇빛이 참 따스하다는 것. 콧물을 훌쩍이며 앉아 있는데 봄소풍 온 것같이 순간 그 공간만 따스해지는 느낌이 들 때가 있다. 이것이 바로 시골의 추위인데 아무리 영하십도의 날씨지만 햇빛만 있으면 또 그 추위에 적응이 되면서 그 속에서 따스한 온기를 느끼게 된다. 그러면 나는 잠시나마 그곳은 어떠시냐 여쭈어보면서 나는 잘 있다고 대신 답을 한다.

#3. 경주에서

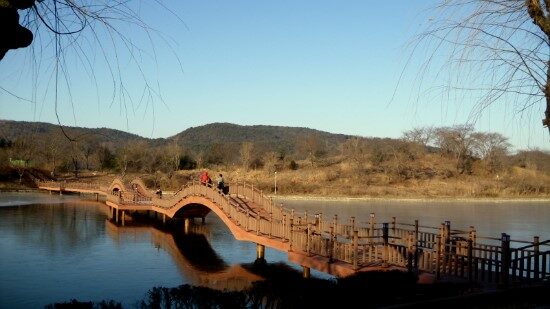

< 경주 호반 1교 >

강물이 얼어 있었다. 그 시선으로 보자면 산도 건물도 나무도 모두 얼어 있었다. 딱딱하고 건조해 보여 사진찍기도 재미가 없는 날씨다. 경주 보문호의 호반교라는 다리가 거울에 비친 것 마냥 수면에 대칭을 이루었다.

그런데 돌아오는 날 얼음이 녹는 소리를 들었다. 얼음은 '스르르' 녹는 것이 아니었다. 그들은 얼음 밑에서 부터 심하게 싸움을 벌이는 듯 하나둘 부숴지고 빠개지고 으깨지고 때론 예리하게 돌아서면 둔탁하게 그야말로 요란을 떨면서 형태의 변형을 견뎌내고 있었다. 아침부터 어디서 공사를 하는 것인지 둘러 보던 중에 그 소리가 물 밑에서 나는 소리임을 알게 되었다. 신기하게도 얼음이 깨지는 곳에 퐁퐁 물이 솟아나고 있었다. 내친김에 돌을 던져 균열을 극대화하고 싶다는 생각이 들어 아이와 함께 여러번 돌을 던져 보았다. 나쁜 짓이었을까. 어떤 곳은 꿈쩍도 하지 않아 애꿎은 돌만 저 멀리 미끄러져 갔고 어떤 곳은 돌의 충격이 컸는지 물의 파장이 꽤 멀리 나아가는 듯 했다. 무엇도 저절로 되는 것이 아니었다.- 아마 김훈 작가는 이런 걸 저절로 이루어지는 의식이라 하겠지...- 그들은 우리가 봄을 기다리는 사이 제 살을 깨뜨리며 자신을 녹이고 있었다. 그건, 모르긴 해도 우리처럼 전쟁같은 삶 아닐까.

그럴 것이다. 얼었던 마음이 녹는 것도 그와 비슷 할 것이다. 마음이 녹는 걸 기온이 올라가는 걸 풀린다고 하지 않는가. 단단한 덩어리가 녹아야 비로소 풀리는 것이다. 우리는 대단한 발견을 한 과학자나 되는 듯 한참을 다리위에서 얼음이 녹아 다시 물이 흐르는 과정을 지켜보았다. 그렇게 아프더라도 봄은 오고야 말 것이다.

< 석굴암 가는 길 >

석굴암 가는 토함산 길엔 죄다 앙상한 나무들만 즐비했다. 분명 어렸을 적 가본 곳인데 전혀 기억나지 않았다. 불상도 그렇게 작았을리가 없는데 세월은 무슨 조화인지 모든 것이 축소된 크기로만 나를 맞이했다.

< 석굴암 계단 > < 불국사 대웅전 >

< 석굴암 입구에서 경주시를 내려다 본 전경 >

< 속리산 휴게소 >

불국사를 고등학교때 가보고 처음 갔는데 그때 친구들과 사진찍었던 장소는 생생히 기억나서 참 반가웠다. 그런데 역시 규모가 어찌 그리 작을 수 있는지... 나는 생각만큼 그리 큰 사람이 되지도 못했는데 상대적으로 내가 보았던 그것들만 작게 느껴지다니. 작년에 경주에 갔을때 첨성대 역시 똑같은 느낌이었다.

신문에서 실상은 그렇지 않더라도 나는 행복한 사람이라는 생각을 하고 말로 되뇌이며 반복하는 사람은 실제로 뇌에서 행복한 사람에게서 나오는 호르몬이 발견된다고 하는 기사를 읽었다. 때마침 찾아온 늦은 한파 덕에 사람 구경이 쉽지가 않았다. 한적한 여행을 하고 돌아와 이것이 행복인가를 생각한다. 이것은 행복일 것이다, 로 결정하기로 한다. 아니 이것은 행복이다. 늘 새학기가 시작되기 전 이 맘때 여행을 자주 갔던 것 같다. 돌아와 이제 봄만 기다리면 된다고 믿었던 것 같다. 봄에 뭐 특별히 좋은 소식이 있는 것도 아니면서 그렇게 꽃이 피길 기다렸던 것 같다.

날씨가 풀렸다는 소식에 씨익 웃었다. 일부러 나 추우라고 날씨가 심술을 부렸나 싶기도 하고 아직은 아니다 긴장감을 주려고 했나 싶기도 한데 여튼 겨울을 끝내고 돌아온 느낌은 확실하다. 무엇보다 내 두 눈으로 얼음이 녹고 있는 걸 목격했기 때문에. 아픈 겨울은 반드시 떠나간다. 어쩌면 아프기 때문에 봄이 오는 것일지도 모른다. 무쇠같던 저 얼음을 녹이고 다시 아무일 없었다는 듯 흘러가는 저들을 보면. 강물이 흘러가듯 봄이 오듯 다시 천천히 귀를 기울인다. 조금만 기다리면 될 것 같다.