며칠 책장을 펼쳤다 놓았다 하며 일주일 정도의 시간이 지났다.

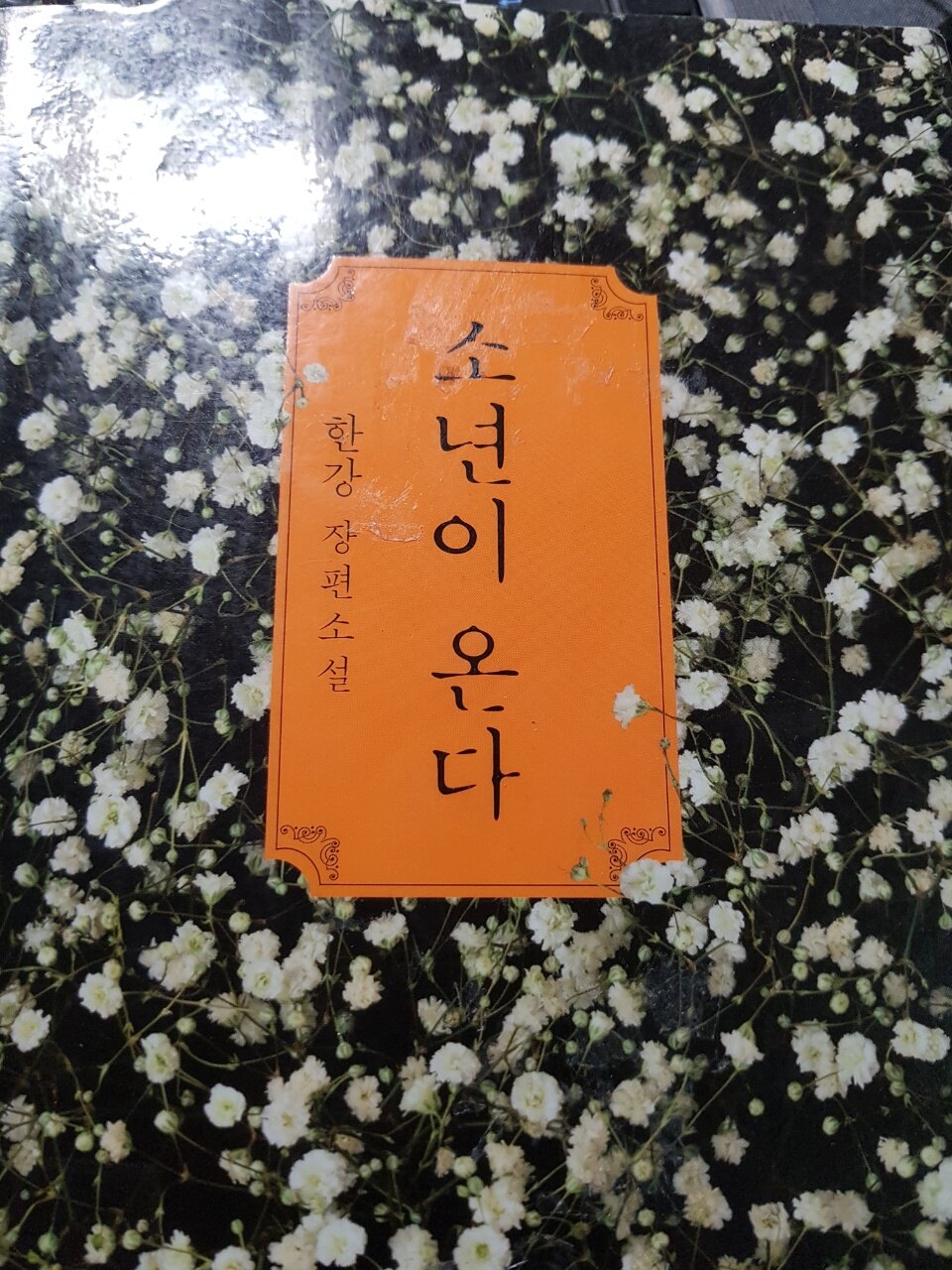

1장 어린새 / 비가 올 것 같아 (7쪽)

어디선가 중얼거리는 소리가 들리는 듯, 비가 올까, 하고 생각하다가 책장을 다시 덮기를 며칠째, 그랬다.

이 책을, 읽어야지, 읽어야겠어, 했지만 읽기가 쉽지 않았다. 두렵다는 생각이 막연하게 나를 짓누르고 있었을지도 모른다.

어젯밤 마음을 먹고 다시 책장을 펼친 뒤로는 주욱 단숨에 읽었다. 정말 그럴 수밖에 없었다.

정대와 정미와 동호의 영혼이 스탠드 불빛 주변의 어둠 속에서 나를 내려다 보는 것만 같았다. 소름이 돋았고, 목이 쭈뼛해졌고 마른 침을 삼키며 뜨거운 것이 울컥 솟아 올라 눈가에 맺혔다가 흘렀다.

얼마전 사람들과 두려움에 관해 이야기를 나누는데 누군가는 자신의 매력상실이 가장 두렵다고 했다. 다른 누군가는 자신의 죽음이 두렵다고 했고, 또 다른 누군가는 관계상실이 가장 두렵다고 했다. 사람들이 나에게도 물었다. 나와 가장 가까운 사람들의 죽음, 관계상실이 나도 가장 두렵다.

내 아이가, 내 부모가, 내 남편이 어느 날 갑자기 주검으로 나타난다면 정말이지 살 수가 없을 것 같다. 미치지 않고는 살 수 없을 것만 같다. 동호를 끝내 데려오지 못한 엄마와 작은형, 그 둘의 삶은 보통의 삶이 아닐 수밖에 없다. 그 어린 소년이 그곳에 남을 수밖에 없던 이유도 정대의 죽음을 목격하고, 그를 그곳에 두고 왔기 때문일 것이다. 그 자리에서 함께 죽지 못하고 뒷걸음질쳐 도망쳤기 때문일 것이다. 괜찮다고, 네 잘못이 아니라고, 누구나 살아야 하는 건 본능이라고 말해주고 싶었다.

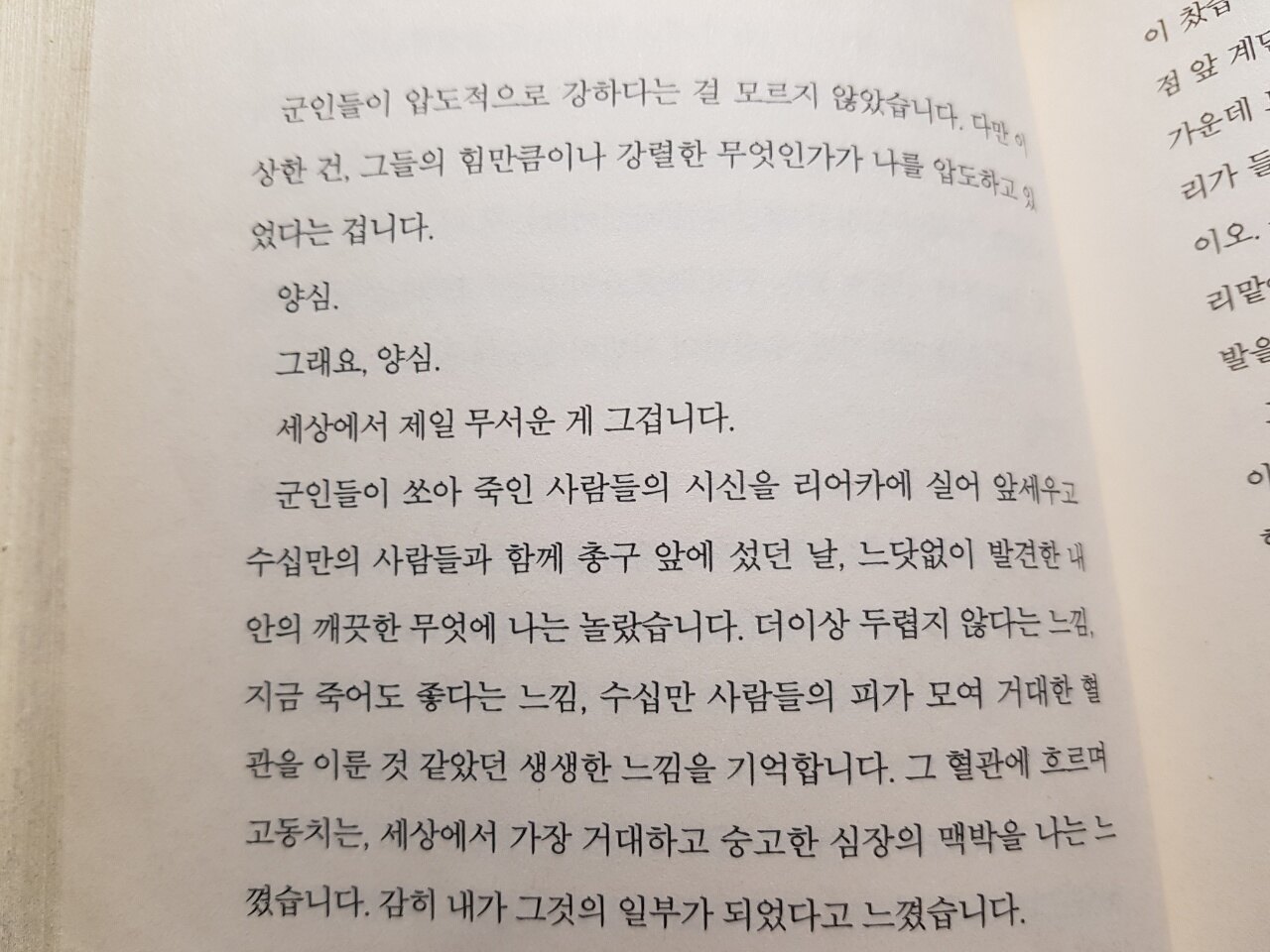

도저히 사람으로써 할 수 없는 짓을 하던 그들에게는 과연 무엇이 남아 있었을까? 양심 때문에 시민군을 자처하여 남은 솜털도 가시지 않은 그들을 향해 총격을 가하고, 고문을 하고 빨갱이로 조작하기 위해 수치심을 심어주던 그들에게 가장 무서운 것은 무엇이었을까?

아무 이유없이 그곳에 있다는 이유로 죽은 그들, 도륙 당하고 살육 당한 그들의 모습이 머릿속에 맴돌았다. 대체 어떻게 그럴 수 있을까? 아무리 생각해도 이해할 수 없다. 잔인한 그들, 잔혹한 그들, 일제 식민지 독립운동을 하던 조선인을 고문하던 일본 경찰 이미지가 왜 그들과 겹치는가, 무엇을 위해 그들은 시민을 짓밟는가 말이다.

밤새 뒤척거리며 겨우 잠이 든 것 같은데 알람이 울려 일어났다. 오늘도 한파가 계속이다. 내 속에서도 냉기가 펴지는 느낌이 들었다. 동호 어머니가 아스팔트 위를 걷던 장면이 떠올랐다. 내 속으로 나은 자식을 좀 더 품어 어른이 된 모습을 보고 싶었을 그 아이를 잃은 엄마의 심정이 내게 고스란히 전해졌다.

눈이 부어 있는 얼굴을 보며 내가 이 책을 쉽게 읽지 못한 이유를 생각한다. 사람 마음을 후벼파는 그녀의 글들이, 그럼에도 어쩌지 못했던 그 시절의 아픔이 아직도 가시지 않고 그림자를 껴안고 사는 사람들이 있기 때문이었다.

우리는 모두 그들에게 빚을 지고 산다. 그 빚의 갚음은 우리의 양심을 져버리지 않는 것이다. 잊지 않고 기억해야 한다. 무섭고 두렵고 슬프지만 직면해야 한다. 그날의 상처가 내 것은 아니지만 함께 아파하고 슬퍼하고 분노해야 한다. 그것이 그들을 위한 최소한의 양심일테니까 말이다.

며칠 이 우울함이 지속될 것 같다. 정권이 바뀌고 사람들의 기대와 믿음이 일종의 설레임이 충족되기를 바란다. 국민을 소중하게 생각하는 나라에서 살고 싶다. ‘우리는 고귀하니까‘(160쪽)

그럼에도 불구하고 얼마전 제천과 밀양에서 화재사고로 사람들이 죽었다. 다스는 누구의 것인지 밝혀야 하는데 사람들의 관심은 자꾸 다른 곳으로 갈 수밖에 없다. 내가 사는 이유와 내가 가장 사랑하는 사람들이 사는 지금 이순간이 소중하기 때문이다. 그래도 결국엔 그 뿌리를 뽑으리라 믿는다. 시간이 걸려도 온전히 뽑아내기를 바랄뿐이다.