전출처 : 히피드림~ > 책소개) 일러스트가 멋진 동화책, [The boy of the three-year nap]

전출처 : 히피드림~ > 책소개) 일러스트가 멋진 동화책, [The boy of the three-year nap]

내가 알기론 이 책은 국내에는 소개되지 않았다. 하지만 1989년 칼데콧 상을 받았으며, 일본계 미국 작가인 Allen Say가 그림을 그렸다.

앨런 세이의 작품은 <할아버지의 긴 여행>과 <잃어버린 호수>가 국내에 소개되었다. 알라딘에도 이 책들이 있는데 지금 나의 보관함에 들어있다.

(1994년 칼데콧상 수상작)

(1994년 칼데콧상 수상작)  (1989년 작)

(1989년 작)

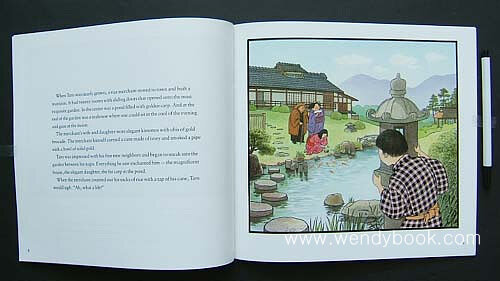

앨런 세이가 일러스트를 담당하고 Dianne Snyder가 글을 쓴 이 책 <The Boy of the Three-year nap>은 아름답고 이국적인 일본풍 일러스트가 매우 돋보이는 작품이다.

제목이 우리나라 말로 하면 <삼년낮잠돌이> 쯤 되나? 나가라강 강가의 한 마을에 한 과부와 그의 아들 '타로' 가 살았는데 어머니는 부자집 부인들의 기모노를 지으며 근근히 살아가는데 아들은 게으르기 이를데가 없다.

무슨 일만 시키면 "낮잠 한 잠 자구나서 할게요" 가 입에 붙었다. 어머니가 나가서 직업을 구하라고 해도 못들은척이다. 그러던 어느 날, 이 마을에 부유한 미곡상인이 이사해왔는데 그의 집은 방만 스무 칸이고 잘 꾸며진 정원 한가운데에는 금빛 잉어가 노니는 연못도 있다.

게다가 그에겐 어여쁜 딸도 있는데... 그들의 삶을 엿보며 동경하는 타로...

위 그림은 책의 첫번째 페이지의 일러스트이다. (사진 출처- 웬디북닷컴, 제가 디카가 없어서리, 쏘리) 일본풍의 이국적인 일러스트에서 눈을 뗄수가 없다.

이것은 두번째 페이지, 기모노 짓는 엄마옆에서 자는 게으른 타로.

부유한 상인과 그의 예쁜 딸을 몰래 엿보는 타로.

솔직히 스토리는 많이 부실한 편이다. 오히려 이런 종류의 이야기는 아이들에게 해가 되지 않을까 싶기도 하다. 남을 속여서 이득을 얻는 내용이기 때문이다.

하지만 동화이다보니 어휘가 단순하고 문장이 짧아서 영어로 된 이 책이 읽기가 어렵지 않았다.(중 3정도 수준) 게다가 책 값은 단돈 4,200 원. 하드커버가 아닌 페이퍼백이라 단가를 많이 줄인 것 같았다.

얼마전 9시 뉴스에서 보니, 국내의 동화책이 거의 하드커버라 아이들이 동화책을 읽다가 딱딱한 표지에 많이 다친다고 한다. 그리고 날카로운 책장에 손을 베이기도 한다고. 우리나라도 이 책처럼 페이퍼백으로 만든다면 아이들도 다치지 않고 책값도 내려갈 것이란 생각을 해봤다.

게다가 이 책은 양질의 종이를 쓰고 인쇄상태가 매우 좋다. 아이를 위해 사기도 했지만 나도 이 책이 너무 좋아서 수시로 즐겨찾곤 한다.

이런 책을 어릴때부터 보니 서양인들이 일본문화에 사족을 못쓰나 보다.

사족) 잘 알려져 있다시피 서양의 인류학자들은 중국과 우리나라를 같은 '중국문화권' 으로 분류해 놓고 있으며 일본은 그 나름의 독특한 일본 '소문화' 권으로 따로 분류한다. 한반도가 아무리 일본의 고대문화 형성에 이바지를 하고, 일본의 황실이 백제인을 시조로 한다고 말해도 우리 입만 아프다.

나는 우리가 일본과의 경쟁에서 이기려면 우선은 일본을 잘 알아야 한다고 생각한다. 그러려면 우리가 가지는 일본에 대한 대책없는 '우월감' 에서부터 먼저 벗어나 일본을 냉정히 관찰할 필요가 있다. 동아시아 3국의 문화 교류 루트를 보면 일반적으로 중국에서 문화가 탄생하여 그것이 한반도로 전해지고(우리가 말하는 '주체적 수용') 다시 한국화된 중국문화가 일본에 전해진다고 알려져 있다. 하지만 우리는 중국인들과 닮아있지 않고 일본인들 또한 우리와 닮아 있지 않다. 3국 모두 나름의 문화가 존재하는 것이다.

우리는 종종 일본인들이 문화를 전해준 한국인에게 고마워하지 않는다고 투덜댄다. 하지만 우리는 문화를 전해준 중국인들에게 고마워하는가? 우리가 고마워하지 않는 일을 어떻게 일본에게 강요할 수 있는가? 생각해 볼 일이다.