앙리 파브르만큼 친숙한 곤충학자의 이름은 없지만, 그가 쓴 <파브르 곤충기>를 다 읽은 독자는 거의 없다. 그건 기존에 나와 있는 책들이 모두 축약본이거나 각색본이기 때문인데, 이번에 드디어 제대로 된 완역본이 나왔다. 분량은 생각보다 방대하다. 10권짜리니까. 이 정도면 어린이용이라고만도 볼 수 없겠는데, '내집마련'을 하게 되면 서가 한쪽에 꽂아두고 싶다. 완역이라는 거대한 작업을 해낸 역자 김진일 교수와의 인터뷰기사를 옮겨놓는다.

한겨레(10. 03. 06) "왜 벌레냐고? 곤충 무게는 인류의 1만배”

인터넷서점에서 <파브르 곤충기>를 검색하면, 200여권의 책이 좌르르 쏟아진다. 대부분 어린이물이거나 만화각색본, 또는 발췌축약본이다. 이도 아니면 일본어 축약본을 재번역한 것들이다. 이런 차에, 평생 곤충 연구에 매달려온 곤충학자 김진일(68·성신여대 명예교수)씨가 <파브르 곤충기> 열 권을 완역하여 세상에 내놓았다. 10년쯤 전에 한 완역본이 있었으되, 오래전 절판된데다 비전공자의 번역이어서인지 내용 오류가 적잖았으니, 김진일판 <파브르 곤충기>는 명실공히 완역 정본이라 하겠다.

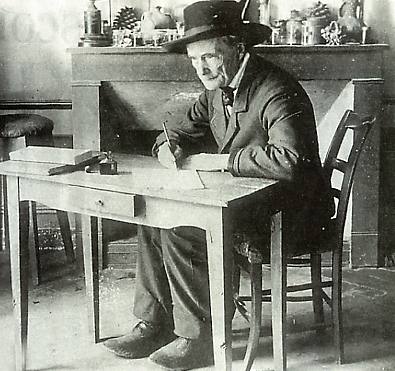

<파브르 곤충기>를 쓴 장 앙리 파브르(1823~1915)는 아흔세 살까지 살았다. 박물학자이자 시인 겸 철학자였던 그가 생의 말년에, 그러니까 56살부터 86살까지 30년에 걸쳐 곤충(벌레) 관찰과 실험을 동시진행 해가며 집필한 책이 <파브르 곤충기>다.

파브르는 프랑스 남쪽 지중해안의 몽펠리에 대학에서 학위를 받았다. 공교롭게도 옮긴이 김진일씨 역시 그 대학에서 지중해안 모래풍뎅이 연구로 1978년 박사학위를 받았다. 유학 시절 “파브르가 관찰하고 연구한 곳을 발품을 팔아 돌아다녔던” 그이기에 이번 완역본 출간은 30여년 묵은 소망을 비로소 이룬 셈이다.

3일 서울 사직동의 집필실을 찾았을 때 그는 오래도록 끌었던 일을 털어낸 듯 덤덤한 표정이었다. 뜻밖에도 그는 <파브르 곤충기>를 이미 교수 정년퇴임 한 해 전인 2006년 중반에 3년에 걸쳐 다 마친 상태였다고 말했다. 곤충 연구와 후학 양성으로 바삐 달려온 그는 만약 자신이 하지 않는다면 누가 번역할까 하는 절실함이 있었다고 했다.

“앞으로 저 원전을 번역할 사람 안 나와요. 왜냐, 연구 환경이 달라요. 저만 해도 초창기 사람이니 넓게 공부했거든요. 풍뎅이도, 나비도 이야기도. 그런데 요즘은 풍뎅이라도 모래풍뎅이 하나만 파요. 다른 풍뎅이는 몰라요. 사실 교수 말년이면 잡무도 없었고요.”

우리나라 곤충학의 권위자인 그는 국내 곤충학의 사정을 묻자 곤충 연구에 대한 세간의 무심함을 오래 감내해온 노학자답게 “도무지 한국 사람들은 ‘벌레’가 지구 생물계에서 차지하는 비중이 얼마나 큰지 상상을 안 한다”며 외려 질문을 던졌다.

“이거 대답해봐요. 전세계 개미를 다 모아놓으면 무게가 얼마나 될까?” 눈만 멀뚱거리고 있는데, 그는 금세 답을 일러줬다. “어디까지나 추산이지만 개미 체중을 합치면 인간의 100배가 돼요. 개미는 전체 곤충의 100분의 1밖에 안돼요. 그러니 곤충 무게가 사람 종족의 1만배라는 얘기예요. 곤충들 기존 종명만 해도 150만개가 넘어요.”

<파브르 곤충기>에는 파브르가 곤충 관찰에 빠져 있다가 동네 아낙들에게 정신이 모자란 이 취급을 받는 일화가 나오는데, 그는 그게 남 이야기가 아니었다고 했다. “젊은 시절 벌레를 잡으러 다닐 때 ‘하필이면 왜 벌레냐’는 눈길들이었어요. 흰불나방이 창궐하던 여름, 불광동 근처를 가다 번데기를 뒤지니까, 누군가 무슨 약에 쓰냐고 묻더라고. 연구라고 했더니 저 혼자만 쓰려 안 가르쳐준다고 화를 내더라고요.”

그는 파브르의 큰 업적으로 동물행동학의 선구적 역할을 꼽았다. “동물행동학이 생물학 정식 분과가 된 게 불과 30년인데, 파브르는 이미 100년 전에 이 책을 썼어요. 행동 관찰을 통해 종마다 다 특성이 있음을 드러냈죠.”

옮긴이 역시 국내 최초로 동물행동학을 개설했다. <파브르 곤충기> 열 권에는 권마다 초입에 옮긴이의 ‘맛보기’ 글이 실렸는데, 풍뎅이 등 국내 곤충을 체계적으로 분류한 분류학자이기도 한 옮긴이가 분류학에 무지했던 파브르를 시종 비판하는 대목들도 흥미롭다. 파브르는 분류학자들에게 불평을 쏟아내며 기존 학명을 무시하고 종종 “자기 마음대로” 이름을 붙여 썼다. 옮긴이는 “파브르가 학명을 써주었다면 혼란이 덜했을 것”이라고 아쉬워했다. 사실 김진일판 번역본의 특징은 파브르가 오기한 숱한 학명을 바로잡고 그가 잘못 이해했던 생물학적 사실들도 알려준다는 데 있다. “파브르는 진화론을 부정했어요. 곤충들은 ‘본능’ 행동밖에 없다는 거야.”

그가 파브르에게 가장 감탄했던 것은 ‘관찰방법’이다. “아, 이 사람이 이런 걸 쉽게 풀어가는구나. 땅속 개미가 굴을 뚫어놨지, 어떻게 그 굴 속으로 들어갈까? 지푸라기를 집어넣고 파기 시작한 거라. 아주 쉽지, 그러나 그 방법을 생각해 실천한 건 누구냐 말이지. 그게 뛰어난 거죠. 장수금풍뎅이는 갈대를 꽂아놓고 따라 들어갔지. 그걸 꽂지 않으면, 굴이 어딨는지 모르잖아요. 그걸 팍 생각해 냈다는 거. 콜럼버스의 달걀이다 이겁니다. 이 책 안에는 콜럼버스의 달걀이 정말로 많단 얘기예요.”

첫 권을 낸 지 5년여 만에 완간된 김진일판 <파브르 곤충기>에는 갈피마다 파브르의 문학적 표현들이 살아 숨쉰다. 이를테면 10권에선 유럽장수금풍뎅이의 굴 파기를 관찰하며 크레타 미궁에서 아리아드네의 실을 붙잡고 빠져나온 테세우스의 이야기를 들려준다. 그 신화 속 이야기와 그 벌레가 살아남는 방식이 얼추 닮은꼴임을 보여주는 식이다.

“파브르가 연구 결과를 놓고 책을 냈다면 쉬웠어요. 실은 실험·관찰을 진행하며 책을 썼거든. 그런데도 도입, 본론, 결론으로 순서가 정연하거든. 곤충들 제멋대로 행동하는데, 나는 이건 천재 아니곤 불가능한 일이라고 봐요.” (허미경기자)

10. 03. 07.

P.S. 올해 나올 과학서로 기대를 갖고 있는 책은 다윈의 <종의 기원>과 에드워드 윌슨의 <사회생물학>, 그리고 스티븐 제이 굴드의 과학에세이집 등이다. <종의 기원>과 <사회생물학>은 새 번역본. 굴드의 에세이집은 세 권 가량이 예정돼 있다...