한겨레에 연재한 '로쟈의 인문학서재' 두번째 꼭지를 옮겨놓는다. 사카이 다카시의 <폭력의 철학>(산눈, 2007)을 대상으로 하고 있는데, 책은 기대만큼 잘 씌어지진 않았지만 여러 가지 생각할 거리들을 던져주어서 유익하다. '폭력의 철학'을 구성하기 위한 개요 정도로 읽을 만하며 개인적으로는 <배틀로얄>에 대한 분석 등이 인상에 남는다. 참고문헌도 요긴하다.

한겨레21(07. 08. 30) [로쟈의 인문학서재] 어떤 폭력을 선택할 것인가

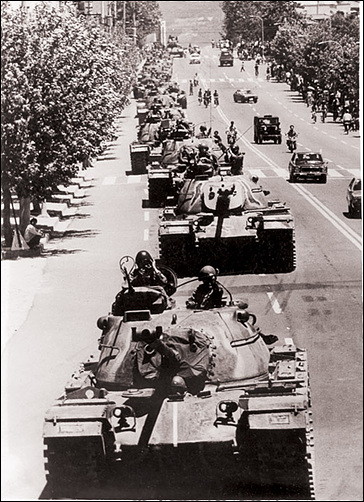

“폭력, 비폭력이라는 범주는 너무나도 다양한 힘으로 충만해 있는 이 세계를 해부하기에는 지나치게 빈약한 단어가 아닐까?” 애초의 문제의식이 그러했다. 사카이 다카시의 <폭력의 철학>(산눈)을 낳은 문제의식이다. 그리고 거기에 덧붙여진 또 다른 문제의식은 막스 베버가 근대사회의 특징으로도 지적한 ‘국가에 의한 폭력의 독점’이다. 그 독점에서 발생하는 것이 ‘폭력의 압도적인 비대칭’이다. 멀리 갈 것도 없다. 영화 <화려한 휴가>의 스펙터클을 장식하고 있는 것이 그러한 폭력이고 폭력의 비대칭 아닌가?

폭력의 철학, 혹은 폭력에 대한 사유는 먼저 폭력/비폭력이란 이 빈곤한 이분법에 대한 비판에서 시작된다. 이것은 테러에도 반대하고 전쟁에도 반대한다는 ‘막연히 올바른 도덕’에 대한 반대를 뜻한다. 나는 테러에도 반대하고 전쟁에도 반대한다는 태도에 반대한다! 그때 가능해지는 공간이 폭력과 비폭력 사이의 ‘회색지대’이다. 이 회색지대를 저자 사카이는 ‘반폭력’(anti-violence)이라고 부른다. 아마도 독일어로는 그냥 ‘게발트’(Gewalt)라고 부르겠다.

게발트? 저자는 월터 베냐민(*발터 벤야민)의 <폭력비판론>(Kritik der Gewalt, 1921)에서 폭력의 철학을 위한 통찰을 얻어온다. 그 제목에서 ‘폭력’의 원어가 ‘게발트’이고, 독어에서 이 말은 ‘지배 혹은 통치의 유지’ ‘정당한 강제’란 의미를 갖는다. 말하자면 게발트는 온당한 힘의 행사로서 ‘정당화된 폭력’이다. 그럼 그런 폭력을 베냐민이 비판했던가? 그런 건 아니다. 독어에서 ‘비판’(Kritik)은 어원적으로 ‘분리’란 뜻을 갖는다. 즉 베냐민이나 사카이가 하려는 것은 ‘폭력의 더미’에서 정당한 폭력으로서의 ‘게발트’와 ‘반폭력’을 분리해내는 일이다(베냐민은 ‘보존적 폭력’과 ‘정초적 폭력’을 분리해냈다).

가령, 점령지에 탱크를 몰고 들어가 느닷없이 팔레스타인 민중을 살해하는 이스라엘군과 탱크를 향해 돌멩이를 던지거나 수류탄을 몸에 감고 경찰 앞에서 자폭하는 팔레스타인 젊은이들의 폭력을 구별하고 분리해내는 일이 필요하다. 그 두 가지 ‘폭력’을 ‘비폭력주의’라는 입장에서 동일시하는 것은 기아와 다이어트를 동일시하거나 “빵이 없으면 과자를!”이라고 말하는 것만큼이나 무지하며 게으른 태도이다.

저자가 강조하는 바이지만, 폭력에 대한 비판을 위해서 필요한 것은 ‘정치적인 것’의 복원이고 ‘적대성’에 대한 인정이다. 정치적인 것의 복원이란 폴리스(police)의 논리와는 구분되는 폴리틱스(politics)의 논리를 복원하는 것이다. 넓은 의미에서 행정까지를 포함하는 폴리스의 논리가 사람들을 고립시키고 분열하게 하며 거기에 위계질서를 세우는 기능을 담당한다면 폴리틱스의 논리는 평등을 도입함으로써 이러한 질서를 뒤흔든다. 정치란 폴리스의 논리와 폴리틱스의 논리가 만나서 충돌하는 지점이다. 그렇다면, 반폭력은 이러한 ‘정치의 논리’에서 정당화될 수 있다. 그것이 지향하는 것은 폭력의 압도적인 비대칭에 대한 교정이기 때문이다.

이러한 교정에 필수적인 것은 적대성을 말소하거나 절대화하지 않고 사실 그대로 인정하는 태도이다. 폭력이란 억압되고 감추어진 적대성을 드러내는 것이며, 그런 적대성을 포기하지 않는다는 점에서 킹 목사와 간디의 비폭력 직접행동은 맬컴 엑스와 프란츠 파농의 폭력과 대립하지 않는다. 정념적인 차원에서 이들은 모두 억압적인 지배에 대한 (‘증오’가 아니라) ‘분노’를 공유했으며, 이 분노가 폭력에 정당성을 부여한다.

프랑스 철학자 메를로 퐁티는 <휴머니즘과 폭력>(1947)에서 “우리는 순수함과 폭력 중에서 어느 하나를 선택하는 것이 아니라 서로 다른 종류의 폭력 중 어느 하나를 선택해야만 한다. 육체를 부여받은 존재인 우리에게 폭력은 숙명이다”고 말했다. 폭력은 ‘정치적 인간’으로서 우리의 숙명이다. 폭력 자체로부터 우리는 발을 뺄 수 없다. 중요한 것은 어떤 폭력을 선택하느냐이다.

07. 08. 31.

P.S. 사실 이 책과 관련한 곁가지 이야기들을 많이 적어야 하지만 따로 시간을 내기 힘들어서 미뤄둔다. 언젠가는 '폭력의 철학'에 걸맞는 분량의 글을 써보고 싶다...