-

-

그해, 여름 손님 (반양장) ㅣ 콜 미 바이 유어 네임

안드레 애치먼 지음, 정지현 옮김 / 잔(도서출판) / 2017년 8월

평점 :

구판절판

영화는 섹시했다. 소설은.. 야했다... 영화를 보고 소설을 읽은 건 큰 패착이었다. 보통은 텍스트로 생각하는 데, 이건 이미지화되어 떠올려졌다. 아아, 티모시샬라메여..아미해머여....아름다운 이들이여..😭

대중교통수단을 이용하며 신나게 읽다가 (김영하 작가왈, 소설을 펼치는 순간 나는 다른 세계에 가있다고..) 책을 통해 내가 초대된 곳에 머무르기엔 내가 있는 지금 여기는 너무 사적이지 않은(?) 공간이라는 것을 깨닫고 덮었다. 하하하하하하하하하하 ^^ 버글버글 분주한 서울의 현실로 소환되니 소설 속 지중해 햇살 받으며 수영하는 그들이 더 그리워지더이다.

여하튼 영화로 보고 소설로 보니 영화 장면이 머릿속에서 멋대로 구성+각색되는 호사를 누릴 수 있었다.

“(165) 나는 대답하지 않았다. 고개도 끄덕이지 않고 어제 마르지아에게 한 것 처럼 그의 입술로 입술을 가져갔다. 예상치 못한 무언가가 우리 사이를 말끔하게 치워 주는 것 같았다. 나이 차이도 나지 않고 그저 두 남자가 키스하는 것 뿐이었다. 하지만 그 생각도 이내 녹아 버렸다. 두 남자가 아니라 그저 두 인간 일 뿐이라는 생각이 들었다. 그 순간에 평등함이 느껴진다는 사실이 좋았다. 그저 나이가 더 적고 더 많은 두 사람이 인간 대 인간, 남자 대 남자, 유대인 대 유대인으로 존재한다는 느낌이 좋았다.”

열망하고 사랑하는 것. 그리고 그 사이의 미묘한 권력. (작가의 의도는 모르겠지만) 엘리오가 마르지아의 입술에서는 느끼지 못했을 그 평등한 감각 이라는 것이 어떤 것일까 멈추어 생각했었다.

_

책을 빌려준 친구는 처음부터 끝까지(연인부터 부모까지) 너무 이상적이어서 그건 현실에 없는 거라서 이 소설이 좋았다고 했다.

난 영화도 그랬지만 역시 엘리오 아버지의 말이 좋다. 고통에서 벗어나기 위해 너무 빨리 치유되려다 결국 아무것도 느끼지 못하게 된다는 말. 느끼지 않으려다 느끼지 못하게 되지 않기를 바라는 권고.

여름 지중해의 햇살에서 낮잠을 자며 슬픔을 슬프려하는 엘리오와 영화의 마지막 장면이 기억에 남을 것 같다. 슬픔을 참고 고통을 참는 것이 어떤 미학의 원리가 되어버린 이 곳에서는 확실히 어색한 부분-욕망답게 욕망하고 또 이별과도 잘 이별하는 것-이긴 하지만. 참을성이 많게 사회화 된 나는 그래서 영화, 소설 둘 다 정말 좋더라.

_

친구 말마따나 이상적인 소설이었다. 그녀는 몇가지 재밌는 코멘트를 덧붙였는데... 재미없는 나의 사회과학적 언어로 풀어 적자면.. 젠더, 계급, 위계, 편견, 관습에 연연하지 않고 인간대 인간으로서 평등하게 사랑하고, 비록 한 계절이라도 돈과 시간 연연하지 않고 순간의 감정을 실컷 느낄 수 있다면- 정말 아름답고 이상적인 거 맞다..

_

_

“(274) 고통이 있으면 달래고 불꽃이 있으면 끄지 말고 잔혹하게 대하지 마라. 밤에 잠 못 이루게 하는 자기 안으로의 침잠은 끔찍하지. 타인이 너무 일찍 나를 잊는 것 또한 마찬가지야. 순리를 거슬러 빨리 치유되기 위해 자신의 많은 부분을 뜯어내기 때문에 서른 살이 되기도 전에 마음이 결핍되어 새로운 사람을 만나 다시 시작할 때 줄 것이 별로 없어져 버려. 무엇도 느끼면 안되니까 아무것도 느끼지 않으려고 하는 건 시간 낭비야!”

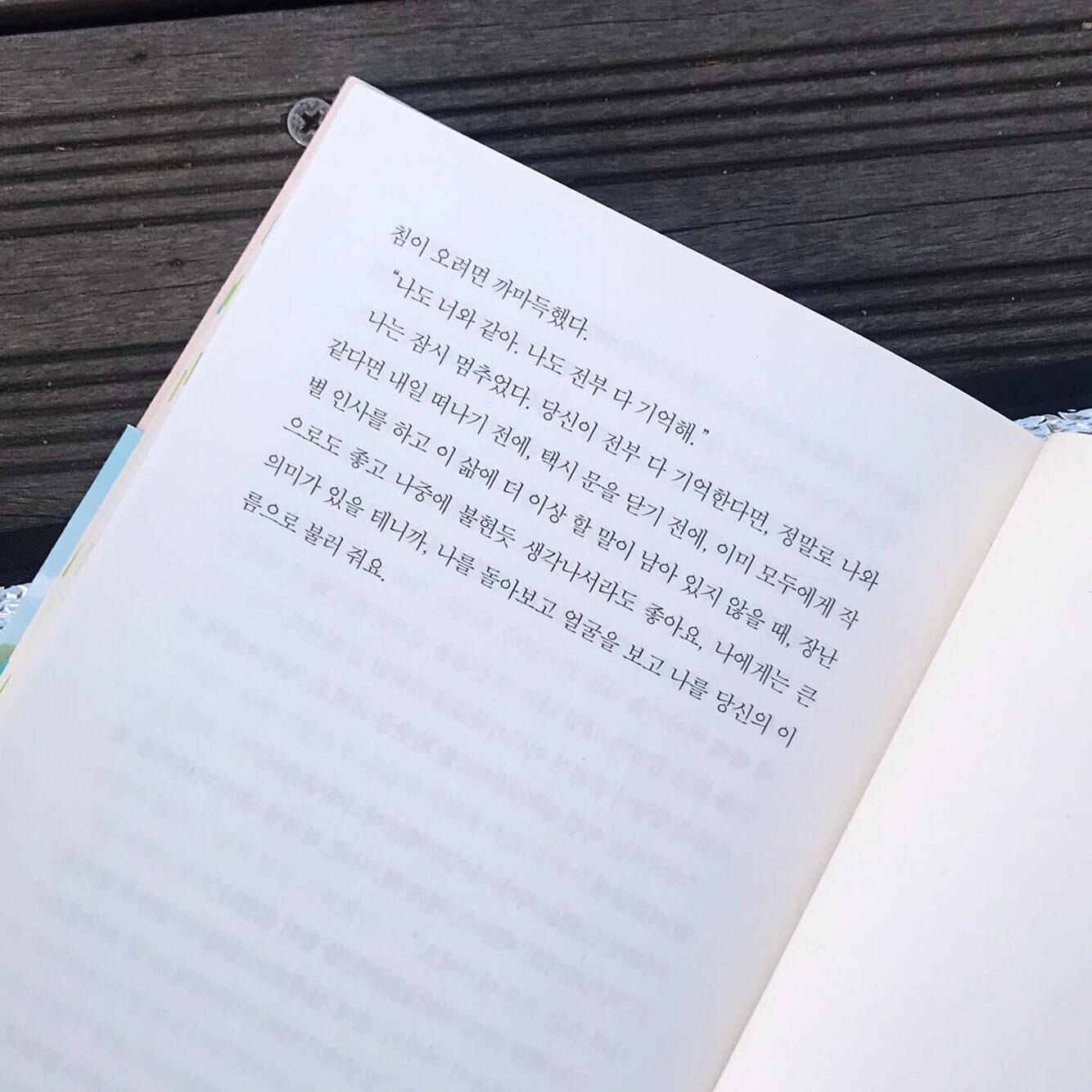

덧, 돌려주기 전에 책 사진 찍겠다고 찰칵찰칵 했는데 은박지 찍지 말라던 충고 들을 걸 그랬다능... 은박돗자리 좀 너무 했다..ㅋㅋㅋㅋ 뭐 지중해에 별장은 없지만 초여름 맞이 들판에 은박 돗자리 깔고 책읽고 맥주마시고 그러했던 주말...