4대강 사업과 관련한 기사이다. 보가 건설되어 강물의 양(물그릇이 커진다)이 늘어나 강의 오염이 줄어든다는 논리는 정말 어처구니 없다. 강처럼 동적인 존재에 이와같이 단순한 잣대를 가져다 대는 것은 그 어떤 '의도'가 없으면 할 수 없는 짓 같다. 최근에 4대강 관련 책도 몇권 나왔다. <나는 반대한다>, <한강의 기적>, <재앙의 물길, 한반도 대운하>는 '운하', '4대강 사업'과 반대되는 내용의 책이며, <왜, 한반도 대운하인가>, <한반도 대운하는 나라를 부강하게 하는 물길이다>는 '운하'사업을 찬양(?)하는 글이다. 뭐 제목만 봐도 알 수 있지만...관련 기사는 나중에 스크랩하기로하자.

---------------------------------------------------------------------------------------

한겨레신문 2010.8.23 수량확대→수질개선? 물 가두면 되레 악화

보가 물흐름 막아 유속 느려지고 부영양화 현상

수문 열어 관리해도 희석보다 썩는 속도 빨라

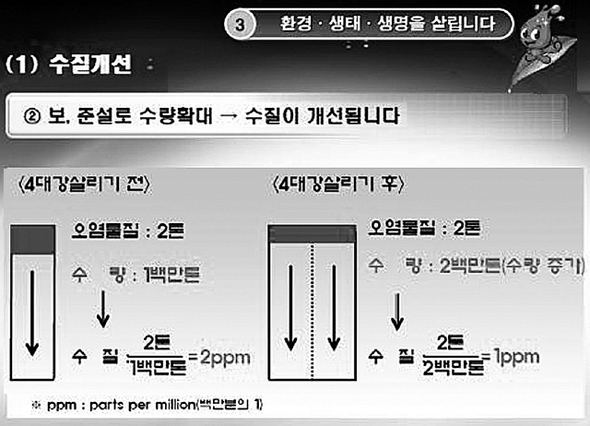

4대강 사업으로 물이 깨끗해질까? 정부는 이른바 ‘물그릇 확대론’으로 수질 개선 효과를 강조한다. 환경부가 지난 3월16일자로 제작해 홍보중인 슬라이드 자료를 보면 ‘보, 준설로 수량확대→수질이 개선됩니다’라고 돼 있다.(그림 참조) 오염물질이 2t이 녹아 있는 물 100만t의 오염농도는 2/100만t로, 0.0002% 즉 2ppm이다. 그런데 4대강 사업을 통해 수량을 200만t으로 늘리면, 오염농도는 2/200만t인 1ppm으로 절반으로 준다는 것이다. 박석휘 서울시립대 교수(환경공학)는 “수질을 개선하려면 오염물질 유입량을 줄이거나, 수량을 늘려야 한다”며 “오염원을 차단했는데도 수질개선이 안 됐다면 물을 늘려야 하고, 이는 홍수나 가뭄통제까지도 가능한 방법”이라고 말했다.

» 광주광역시 서구 치평동 제1하수처리장에서 정화처리됐지만 거품이 이는 검은색 물이 지난 3월 초 영산강으로 흘러들고 있다. 하수종말처리장 시설이 미비한 상태에서 4대강에 보까지 설치되면 물의 체류시간이 늘어 수질 오염이 심각해질 수 있다. 광주/이종근 기자 root2@hani.co.kr

하지만 수질 개선을 위해 물 그릇을 키워야 한다는 주장은 큰 허점이 있다. 이상훈 수원대 교수(환경에너지공학)는 “정부 쪽 설명 중 4대강 사업 이후 물 그릇이 커진 뒤에도 오염 물질이 2t만 유입된다는 전제 자체가 틀렸다”고 지적했다. 4대강 사업으로 하천에 보를 막은 뒤에도 저수지에 흘러드는 물은 이전과 똑같은 오염농도를 가진 하천수가 흘러들어 오기 때문이다. 이 교수는 “물 그릇에 담긴 수량이 200만t으로 2배 늘어났다면 오염물질의 양도 2배로 늘어나서 4t이 돼야 한다”고 말했다.

물론 정부 쪽 학자들도 이러한 사실을 잘 알고 있다. 그래서 내놓은 논리가 ‘희석론’이다. “상류에서 맑고 깨끗한 물을 흘려 보내면 수질이 좋아진다”는 주장이다. 한강 상류를 예로 들면, 12개의 농업용 저수지의 둑을 높여 1000만t의 수량을 늘려 희석수로 흘려 보내면 하류의 보에 저장된 물이 깨끗해질 것이라는 것이다. 얼핏 들으면 솔깃하게 다가오는 논리다. 하지만 이 교수는 “농업용 저수지에 흘러드는 물도 결국 논밭·산림과 마을을 지나 모이는 물로, 4대강 사업 이전의 저수지 물과 수질이 다르다고 볼 수 없다”며 “보를 막아 악화된 수질을 희석시킬 수 있는 깨끗한 물은 어디에서도 구할 수가 없다”고 말했다.

보 건설로 흐르는 물이 정체되면 수질은 더욱 나빠질 수밖에 없다. 물 흐름(유속)이 느려지기 때문이다. 경기개발연구원 팔당물연구센터 송미영 박사팀이 2009년 7월에 발표한 ‘4대강 살리기 사업과 후속 사업 대응 방안’이라는 보고서를 보면, 남한강에서 3개의 보가 건설되면 유속이 초당 0.84m에서 0.24m로 4분의 1가량 줄어들고 확산계수(단위 시간에 한 물질이 다른 물질 속에 섞여 들어가는 정도를 수치화한 것)는 초당 1934㎡에서 327㎡로 떨어져 수질이 33% 나빠질 것이라고 예측했다.

하지만 정부 쪽 전문가들은 “보 수문을 열고 닫을 수 있기 때문에 댐 조절을 통해 수질을 관리할 수 있다”고 주장한다. 물이 흘러갈 수 있는 가동보를 설치하면 오히려 퇴적토에 의한 오염문제 등이 최소화될 수 있다고 보는 것이다. 서울시립대 박 교수는 “가동보의 매뉴얼을 만들어 상시 모니터링 시스템을 가동을 하기 때문에 수질 관리에 별문제가 없다”고 말했다.

이에 대해 반대론 쪽에선 수질 희석 효과보다 부영양화가 더 큰 문제를 불러온다고 반박한다. 보로 인해 강이 사실상 호수로 바뀌면 물속에서 질소·인 등이 쌓여 조류(식물성 플랑크톤)가 증식되면서 부영양화 현상이 나타나기 때문이다. 부산가톨릭대 김좌관 교수는 2009년 7월 낙동강 본류에 보 10개가 설치되면 유속이 보 설치 이전보다 10배 이상 느려지고, 보에 물이 11~39일 동안 머물면서 녹조류 성장을 촉진한다는 시뮬레이션 분석 결과를 내놓았다. 김 교수는 “정부 주장대로 보 설치에 따른 유량 증가로 ‘수질 오염물질의 희석 효과’가 나타나지만, 물의 체류시간 증가로 ‘조류 성장률 증대 효과’가 더욱 강력해져 수질 악화가 불가피할 것”이라고 말했다. 희석 효과를 나타내는 1일 희석률 평균값이 7.2%인 데 반해, 낙동강의 대표적인 두 가지 조류의 하루 성장률 평균값은 58.8%로 8.17배나 높다는 것이다.

더욱이 전국 393개 하수종말처리장에 부영양화에 가장 큰 영향을 끼치는 인을 걸러낼 시설을 추가로 설치하지 못할 경우 물이 썩을 수밖에 없다. 정부는 2012년부터 하수처리장 총인 방류기준을 2.0ppm에서 0.2~0.5ppm으로 최대 10배 강화했지만, 자치단체에선 지방비를 투입해 하수종말처리장 총인처리시설을 고도화하기가 쉽지 않은 실정이다.

이성기 조선대 교수(환경공학과)는 “4대강 수질개선 사업비는 3조9000억원에 불과해 하수종말처리장 총인처리시설을 갖추는 데도 부족한 실정”이라며 “정부의 수질개선 예측은 2030년까지 32조7000억원이 들어가야 할 환경부 수질보전계획을 2012년으로 앞당기는 것을 전제로 한 것으로 전혀 앞뒤 논리가 맞지 않는다”고 말했다.