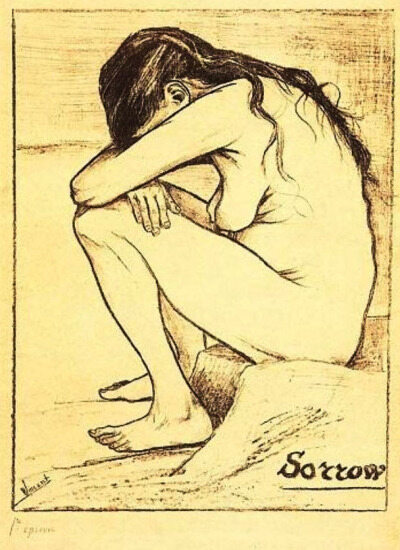

1882년 초부터 빈센트는 사촌 형인 화가 모베가 활동하던 헤이그에 자리를 잡고 그림을 그렸는데, 이때 시엔이라는 창녀를 만났다. 빈센트는 시엔과 함께 살기 시작한다. 시엔은 아버지가 제각각인 아이들이 다섯이나 있었고, 게다가 임신 중이었다. 빈센트는 시엔의 불행한 처지에 걷잡을 수 없이 빠져들었다. 그녀와 결혼할 생각까지 했다. 「슬픔」은 시엔과 함께 살기 시작한 지 얼마 되지 않았을 때 그린 것이다. (p.154)

빈센트 반 고흐, 「슬픔」, 1882년

언젠가 티븨에서 한 남자연예인이 결혼을 결심하게 된 인터뷰를 본 적이 있다. 그는 그녀가 너무나 가여워서 그 처지가 불쌍해서 자신이 지켜주고 싶다고 했다. 자신은 항상 불행한 처지에 있는 사람의 옆에서 지켜주는 사람이 되고 싶었다고. 그 인터뷰를 읽으며 나는 '참 싫다' 고 생각했다. 누군가와 함께 살기로 결심한 이유가 상대에 대한 연민 때문이라니. 내가 상대 여자의 입장이라면 그런 걸 받아들이고 싶지 않다고 생각했다. 그러나 물론 내가 그 입장에 처하지 않았기 때문에 이런 생각을 한 건지도 모르겠다.

며칠전에 읽은 츠바이크의 『연민』에서도 유능한 의사가 자신이 치료할 수 있다고 말했던 맹인 여자를 치료할 수 없게 되자 그녀와 결혼하게 됐다는 이야기가 나왔다. 상대의 불행에 대해 연민을 갖고 동정심을 갖고 도우려는 건 숭고하다 할 수 있지만, 그러나 그 삶을 나와 함께 하겠다, 라는 마음이 단순히 동정심과 연민에 기반한 거라면, 그 삶이 지속적으로 행복을 향해 나아갈 수 있을까? 우리가 누군가와 함께 살고 싶다면, 상대를 상대 그 자체로서 사랑하고 매력을 느끼고 옆에 있고 싶어야 하는 게 아닐까? 연민을 읽으면서도 내내 고민했던 것을, 이 책, 『응답하지 않는 세상을 만나면, 멜랑콜리』를 읽으면서도 했다.

연민으로 시작된 관계가 잘 유지될 수 있을까?

시엔은 빈센트의 예술을 전혀 이해하지 못했지만, 빈센트는 시엔과 자신이 그동안 겪어온 슬픔과 고통을 바탕으로 서로 의지할 수 있을 거라 생각했다. 하지만 두 사람의 생활은 어수선하고 고달프기 이를 데 없었다. 빈센트의 그림은 전혀 팔리지 않았고, 사실 아직은 기본기를 익혀야 할 시기였다. 빈센트는 테오가 보내주는 약간의 돈을 빼고는 생계수단이 없었다. 이 돈을 모델과 재료비, 그리고 시엔과의 생활비로 나누느라 머리가 빠개질 지경이다.

시엔은 살림도 아이들도 찬찬히 보살피질 못했다. 오랫동안 한 치 앞을 내다볼 수 없는 삶을 꾸려왔던 터라 절망과 무기력에 젖어 있었다. 빈센트가 기대했던 따뜻하고 안정된 삶을 선사할 반려자가 될 수 없었다. 무엇보다 생활비가 턱없이 부족하다 보니 집안은 끊임없이 덜거덕거렸고, 정작 빈센트는 작업에 필요한 비용도 확보할 수 없었다. 시엔에게 돈을 주지 못하면 그녀는 다시 남자들을 상대할 터였다. 시엔은 빈센트가 어떻게 나올지 짐작하고 있었다. (p.156)

빈센트의 이야기를 읽노라니, 연민의 이 한 구절이 생각났다.

이 순간 우리가 서투른 연민으로 서로에게 얼마나 깊은 상처를 줄 수 있는지에 대해 처음으로, 그리고 뼈저리게 경험했다. 처음으로, 그리고 너무 늦게. (p.291)

연민은 그 감정이 선의로 시작한다고 해서 무조건 드러내는 것이 좋은 건 아니다. 그것이 제대로 작용하지 못한다면 나와 상대 모두에게 치명적이다.

빈센트는 시엔의 비참한 처지에 자신이 느끼던 슬픔과 절망을 투사했다. 다시는 시엔이 남자들을 상대하며 살지 않도록 하겠노라고 다짐했건만 그녀를 구제하지도 스스로를 구제하지도 못했다. (p.158)

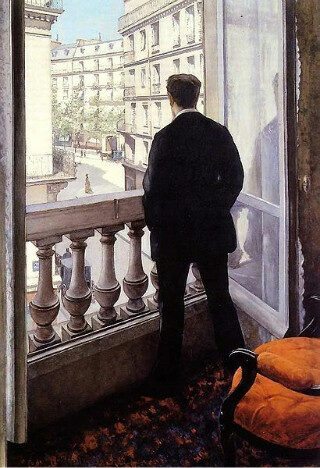

이 책을 보다가 가장 깊은 인상을 주었던 그림은 카유보트의 그림이었다.

귀스타브 카유보트, 「창가의 남자」, 1875 년

이 그림이 너무 신기했다. 뒷모습만 보이는 이 그림이. 그의 표정을 전혀 읽을 수 없고, 그의 스토리를 전혀 짐작도 하지 못하는데, 그의 표정이 어떤지 상상할 수 있는거다. 저런 포즈로 창 밖을 내다보는 그가 웃고 있지는 않을거라는 게 확실하달까. 그는 아마 이 책에서 말하는대로 약간 멜랑콜리한 기분인 게 아닐까. 상념에 젖은 채 창 밖을 바라보고 있는 저 뒷모습은, 입술을 굳게 다물고 있을것 같은 남자를 상상하게 한다. 계속해서 이 그림을 보면서, 어떻게 뒷모습만으로도 그림의 분위기를 이토록 생생하게 전할 수 있지? 신기했다. 이 화가의 다른 그림도 마찬가지였다.

귀스타브 카유보트, 「유럽 철교」, 1876-77년

뒷모습이란 건 원래 그런걸까? 하나같이 쓸쓸하게 보이는 걸까? 뒷모습이란 건 그런 이미지를 줄 수 밖에 없는걸까? 이 그림에서도 철교의 저 쪽 편을 바라보는 남자의 모습이 하염없이 쓸쓸해 보인다!!

위의 두 그림이 아주 인상깊었는 데, 아래의 그림은 아주 마음에 들었다. 드가의 그림.

에드가 드가, 「목욕통」, 1885-86년

이 그림을 보고 받은 느낌은 어떻게 설명해야 할 지 모르겠다. 나는 정말이지 어휘력과 표현력이 떨어지는구나. 그저 아 좋다, 할 뿐이다.

그리고 이 그림은 너무나 슬프고 너무나 무서웠다!!

피터르 브뢰헬, 「맹인이 맹인을 인도하다」, 1568년

이 그림은 '르동'의 목이 잘린 그림들보다도 더 큰 무서움과 슬픔을 가져다줬다. 맹인이 맹인을 인도하다는 제목에서 알 수 있듯이 이 맹인들이 서로를 의지해 가고 있는데, 맨 앞의 맹인이 도랑에 빠지고 만다. 그의 인도를 받던 다른 맹인들이 이제 차례로 도랑에 빠지는 것은 뻔한 일. 하아-

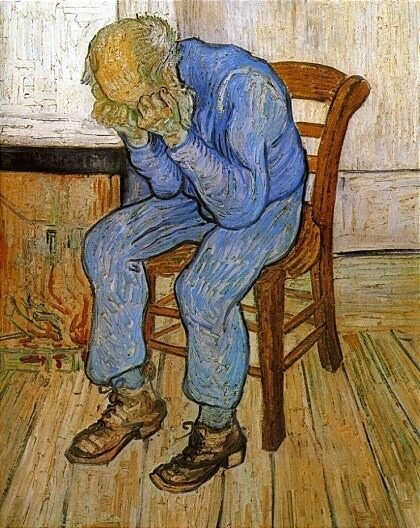

빈센트 반 고흐, 「슬픔에 잠긴 노인」, 1890년

처음 시엔의 슬픔을 그렸던 반 고흐가 이제는 슬픔에 잠긴 노인을 그렸다. 드러나지 않는 표정에서, 얼굴을 가린 두 손과 힘없는 어깨에서 그가 얼마나 슬픈지 짐작할 수 있다. 그의 슬픔은 이제 시엔의 슬픔에서 자신의 슬픔으로 옮겨온걸까. 시엔의 슬픔을 그리고 8년이 지나 그린 그림이다.

헨리 월리스, 「채터턴의 죽음」, 1856년

자신이 쓴 시가 보잘것 없는것으로 평가되자 열일곱살의 나이에 비소를 먹고 자살한 채터턴.

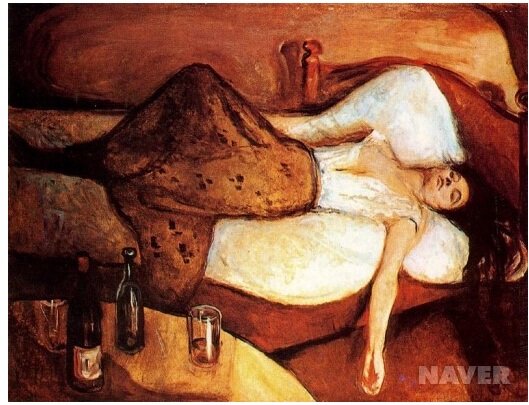

에드바르트 뭉크, 「그 다음 날」, 1894-95년

위의 채터턴은 자살을 한 거라면, 이 그림 속의 여자는 잠들어 있는거다. 그리고 표정에서 잠 든거란 걸 알 수 있다. 아니, 잠들었다기 보다는 저 술병들을 보건데 술마시고 기절한 게 아닐까. 그런데 왜 저렇게 혼자 잠들어 있을까. 혼자 술을 마시고 혼자 잠드는 건 지금 어느 누구라도 할 수 있지만, 그림 속의 여자에겐 어쩐지 사연이 있을 것 같다. 뭐, 사연 없는 사람이 어디있겠냐마는.

토요일엔 심규선의 콘서트에 다녀왔다. 객석이 빈자리 없이 메꿔진 건 아니었지만, 심규선의 노래를 직접 듣겠다며 찾아온 그 많은 사람들 중에 심규선의 아버지가 와 계시다고 했다. 콘서트의 끝무렵 심규선은 아버지에게 인사했고, 아버지는 객석 사이에서 두 팔을 들어 응답하셨다. 그 때 그 아버지는 무척 자랑스럽지 않을까, 하는 생각을 했다. 다른 사람들 앞에서 노래부르는 딸이라니, 얼마나 자랑스러웠을까.

콘서트에는 연인들이 오기도 했지만 남자 혼자 온 사람들도 많았고, 남자들끼리 같이 온 사람들도 있었다. 남자들은 대체적으로 남자들끼리 영화도 잘 보러 가지 않는 것 같은데, 심규선을 보기 위해서 만난 남자들이라니. 어쩐지 심규선이 부러워지는거다. 심규선의 팬까페 운영자도 남자라고 했는데, 확실히 남자들한테 더 인기있는 가수인가 보다. 부러워...........

그건그렇고, 6월이 다 갔다. 올해초에 인터넷으로 본 사주에는 6월에 내가 운명의 상대를 만난다고 했는데!! 그도 나를 한 눈에 알아보고 나도 역시 그를 한 눈에 알아볼 거라고 했는데!! 나는 그 말만 믿고 콘서트장에, 극장에, 카페에, 산에 마구 나를 노출시켰건만....니미.............7월이왔네. -_- 아무일도 없이 7월이 왔어. 인터넷 사주따위.. -_-

오늘 출근길에는 이 노래를 들었다. 좋았다.