-

-

우울한 코브 마을의 모두 괜찮은 결말 ㅣ 디 아더스 The Others 1

크리스토퍼 무어 지음, 공보경 옮김 / 푸른숲 / 2010년 7월

평점 :

절판

이 마을, 어찌나 수다스러운지.

이런 마을 사람들이 우울증을 그렇게나 많이 앓았다고? 삶의 권태와 무료함을 이기지 못해 몇가지 약에 의존해 살았다고? 쉽게 믿어지지 않는 이야기였다.

하지만, 8년이나 텃밭에서 대마를 키우며 대마초를 쉴새없이 흡입해야 살 수 있는 순경이 지키는 마을이니, 우울의 극치일 거라고 믿어보기로 하고 책장을 넘긴다. 이어지는 인물들이 심상치 않기는 했다. 청소강박증 아줌마가 자살을 하더니, 걸핏하면 사람을 물어뜯는 한물간 여배우가 아침마다 가죽 비키니를 입고 검술 훈련을 한다. 동네 약사는 상상이 안가는 변태이고 (말해 뭘해? 밤마다 돌고래 인형을 범한다는데), 정신과 의사는 급기야 모든 항우울제를 가짜 약으로 바꿔치기 한다. 의사가, 말이다!

그러니 바다괴물이 하필이면 이 파인 코브 마을에 나타난 것도 필연적인 결과라 하겠다. 'DNA가 세대를 거쳐 진화하는 게 아니라 세포 재생을 통해 진화하는 생물(299)' 들은 서로를 알아보는 법이니.

바다괴물의 N극에 달아붙은 열 마리의 실험쥐처럼 코브 마을의 멜랑콜리한 주민들이 달라붙기 시작한 것이다. 민달팽이 술집에 달라붙거나, 아니면 서로의 몸에 (혹은 자신의 몸에?, 혹은 돌고래에) 붙어먹거나. 핵공격이 휩쓸고 간 외지의 세계에서 정신줄을 살짝 놓았던 몰리가 이 바다괴물에게 연민을 느낀 것도 다 비슷한 이유일 터이다.

그러나, 어느새 페르몬이 넘쳐나는 거시기한 공기로 가득차버린 코브 마을이, 드디어는 진화를 시작한다. 그렇다. 블루스 가수라고 해도 블루스 정신만 가지고는 살 수 없는 거지. 무언가에 들러붙었던 정신머리들이 주변으로 눈을 돌리기 시작하더니, 한 다리 건너 있는 사람들을 궁금해하고 참견을 시작하게 되었다. 그래서 뻔한 자살 사건을 혹시 살인 사건? 하고 의심하게 되고, 8년간 한번도 들어가 보지 않았던 뒷동산 목장으로 발을 내딛었다.

몰리는 바다 괴물을 만족시켜 주려고 온갖 먹이감을 구하기 시작하고, 시오는 몰리가 궁금해 그녀의 비디오를 보게 되고, 메이비스는 시오를 돕기 위해 그녀의 노란 1956년형 캐딜락을 빌려주고, 캣피시는 메이비스의 차를 타고 바다로 가 블루스를 연주하고, 바다괴물을 그 음악 소리에 옛 기억을 떠올린다.

결국 이 멜랑콜리 마을의 우울증 치료제는 졸로프트 같은 항우울제가 아니라, 이 느슨하지만 강력한 연쇄 작용, 그래서 끊임없이 관계의 톱니바퀴를 굴려가는 추진장치였던 셈이다.

이렇게 수다스럽게 남의 일에 참견하게 되고, 성적 이끌림에 자기를 마구 내던지게 되면서 우울증이 온데간데 없어졌다는 말이지. 그래, 결론은 알겠다. 관계지향적 삶을 살라는 거지. 누군가에게 매력을 느끼고, 누군가의 일에 참견하고, 누군가를 안아주고 입맞추며 살라는 말이렷다.

권태와 자기연민을 자각하고 온몸을 세차게 떨어, 덕지덕지 붙어있던 외로움의 껍데기를 다 털어 낸 바다괴물이, 결국 심해 속에서 동족 암컷의 메세지를 잡아낸 것처럼.

'이봐, 바다 사나이. 나랑 한번 놀아보지 않을래요? (425)'

그리하여 우울한 코브 마을의 모든 사람들이 행복해졌다는 괜찮은 결말.

------------------------

덧붙임1.

보라색 표지에 데칼코마니 같은 나비의 날개. 숨은 그림 찾기를 하는 것처럼 보면 볼수록 새로운 것들이 나타나는 것 같아서, 책을 읽다가도 다시 책장을 덮고 한참을 들여다보곤 했다. 책상 위에 올려둔 것만으로도 '나를 읽어줘, 어서 넘겨줘' 하고 유혹하는 듯 해서 사무실에서도 몇번이나 쓰다듬곤 했다. 기껏해야 두세장이 넘지 않는 작은 이야기 토막을 하나 읽고 표지를 보고, 하나 읽고 표지를 보고...

그러니 이 이야기들이 영화처럼 이어질 리가 없지. 띠지에 써있던 '미드 같은 소설'이라는 말은 나에겐 전혀 해당사항이 없었다. 영화화가 되길 바라지고 않고.

오히려 어릴적 가지고 놀던 카메라 장난감처럼, 작은 구멍에 눈을 대고 찰칵찰칵 셔터를 누르면 렌즈 안에서 현란한 그림들이 철컥대고 움직이며 변하는 듯한 경험이었다.

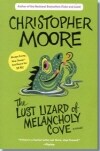

잘 만든 표지가 소설 분위기를 이렇게 야릇하게 띄워주기도 하네, 하고 감탄을 이어갔었는데, 글쎄, 원서 표지를 보고는 또 한번 깜짝 놀랐다. 이야.. 세상에. 이런 표지였으면, 난 절대 안 읽어!

덧붙임2.

수다스럽고 장황스런 미국 작가. 정신 사나워서 현실에서라면 사귀지 않았을 법한 사람들인데, 이상하게도 좋아하게 되는 몇몇의 이야기꾼이 있다. 이 소설로 크리스토퍼 무어라는 작가는 처음 알게 되었는데, 읽는 내내 조너선 캐럴이 생각 났다. 그러고 보니 <웃음의 나라>도 보라색 표지였네. 정신사납기로는 <나무 바다 건너기>에 버금가고.