1. 사카구치 미치요(坂口三千代) <크라크라 일기(クラクラ日記)>

사카구치 안고의 부인 사카구치 미치요가 쓴 수필.

시오리코의 어머니 사연이 담긴 책으로, 시오리코가 계속 사들이고 있다.

1967년 분게이순슈 판은 아마도 이 표지일 듯.

2. 앤서니 버제스 <시계태엽 오렌지>

우리나라 번역본은 원작 그대로 주인공이 새 삶을 살기로 결심하며 끝나는 듯 하다. 안 읽었으니 정확하진 않다. ^^

3. 후쿠다 데이치(福田定一) <명언수필 샐러리맨(名言随筆サラリーマン)>

후쿠다 데이치는 시바 료타로의 본명.

4. 시바 료타로 <돼지와 장미(豚と薔薇)>

시바 료타로가 출판사의 권유로 썼다는 추리소설. 다시는 추리소설을 쓰지 않겠다고 했다는 그 책. 문예춘추사에서 낸 <시바 료타로 전집>에도 수록되지 않음.

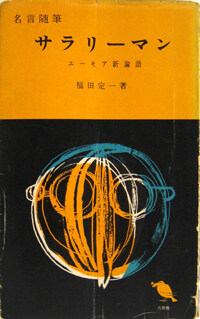

5. 아시즈카 후지오 <유토피아 최후의 세계대전(UTOPIA最後の世界大戦)>

도라에몽의 그, 후지코 후지오의 데뷔 당시 필명이 아시즈카 후지오.