나는 아메리카노를 못 마신다. 정확히는 아메리카노 핫을 못 마신다. 아메리카노를 마시고 싶다면 무조건 아이스로 마셔야 한다. 아메리카노는 너무 쓰다. 주로 라떼를 마시고 가능한 곳에서는 우유를 두유로 바꿔 마신다. 커피=아메라고 하던데, 아직도 아메리카노를 마실 수 없으니 나는 진짜 커피맛을 모르는 사람인지도 모른다. 거의 라떼를 마시지만 가끔 카라멜 마키아또를 마실 때가 있다. 너무 피곤할 때, 너무 애썼다고 느껴 스스로에게 상을 주고 싶을 때. 그럴 땐 카라멜 마키아또의 진한 단맛이 전해주는 위로를 받고 싶다.

카라멜 마키아또를 마시는 심정으로 이 책을 주문했다. 좀 달달한 연애이야기를 읽고 싶어서. 이제는 내게 먼. 어떤 방식으로든 내가 연애를 추구한다면, 그건 다른 이름으로 불릴 테니까. 연애라는 상큼한 단어가 아니라 ㅂㄹ이라는 스산한 단어로. 적어도 이 시점에서는, 내가 추구하는 '달콤함'이 자본주의 체제 속의 '사랑-연애-결혼'으로 이어지는 이성애 가족의 성취라는 지적에 대해서도 잠깐 미뤄두기로 하자. 나는 카라멜 마키아또를 주문하지 않았던가.

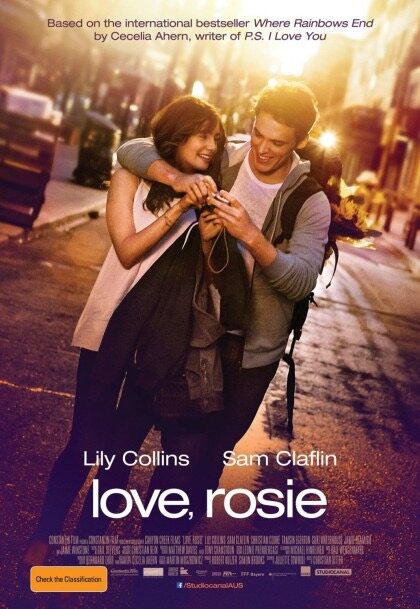

원작을 바탕으로 한 영화 <Love, Rosie>는 2014년에 개봉되었다. 단짝 친구 로지와 알렉스는 영국의 작은 고향을 떠나 미국 보스턴의 대학에 함께 가기로 약속한다. 우정에서 사랑으로, 편안함에서 설레임으로 한 발짝 다가서려는 바로 그 때, 자존심 때문이었을까, 두 사람은 각자 다른 파트너와 졸업파티에 참석하고, 하룻밤 로맨스 때문에 로지는 고향에 남게 된다. 그 이후론 전형적인 패턴이다. 로지가 고백하려는 찰나 알렉스 옆에는 임신한 여자친구가 있고, 알렉스가 고백하려는 찰나 로지 옆에는 돌아온 나쁜 놈이 서 있다. 그렇게 엇갈리던 두 사람은 결국 마음을 확인하고, 그렇게 해피엔딩.

그러니까 내가 바랬던 이야기는 이런 이야기였다. 그런데 원작은 달랐다. 첫째, 이 소설은 ‘편지’ 형태로 이야기를 풀어간다. ‘나는 어떠어떠하다. 그는 어떠어떠하다’라는 식의 서술이 주는 한계가 있다. 글 속의 ‘나’는 최대한 객관적인 것처럼, 최대한 사실을 묘사하는 것처럼 말하지만 실제 사실은 다를 수도 있고, 어떤 경우 정확히 그 반대일 수도 있다. 그럼에도 난 ‘나는 어떠어떠하다’라는 자신의 목소리를 여과 없이 그대로 드러내는 서술 방식을 좋아한다. 필립 로스의 글처럼 말이다. 편지글은 다르다. 로지가 알렉스에게 쓴 편지를 통해 로지의 심정을 추측해야 하고, 알렉스가 형 필립에게 쓴 편지를 통해 알렉스의 속마음을 탐구해야만 한다. 로지와 친구 루비와의 대화를 통해 로지의 심정을 예상해야 하고, 그리고 또, 또 다음 편지가 이어진다.

또 이런 부분.

All I do is wander around the house like a robot, picking up teddy bears and toys that I trip over. It’s hard to bring Katie anywhere because she just screams wherever we are; I’m afraid people think I’m kidnapping her or being a terrible mother. (62)

로지처럼 어린 나이는 아니었지만 나 역시 ‘어떤 엄마’에 대한 아무런 생각 없이 아이를 낳았고 그렇게 엄마가 되었다. 엄마됨을 후회하지 않았지만 엄마여서 겪는 로지의 고통을 읽는 일이 즐겁지 않았다. 내가 그녀의 고통을 가벼이 보아서가 아니라, 그녀의 고통이 너무 잘 이해되어서.

마지막으로 두 사람이 서로의 마음을 확인해 가는 과정에서 두 사람은 이미 기혼자이었기에, 그들의 사랑이 아무리 아름답고 소중하다 해도 그들의 배경으로 총천연색 무지개를 펼쳐줄 수는 없었다. 도덕적 잣대로 평가하겠다는 게 아니라, 이렇게 오랜 시간 서로를 알았면서도 서로에 대해 이렇게까지 모를 수 있다는 점이, 울화 포인트였다.

이야기는 아름답게 마무리되었다. 영화에서는 두 사람의 나이를 서른 여섯에서 서른 여덟쯤으로 짐작할 수 있는데, 원작에서는 지천명에 이르러서야 서로의 마음을 확인한다. 이른바 하늘의 뜻을 깨닫게 된 것이다.

생각만큼 달콤하지 않아 마카롱을 불렀다. <소희네> 마카롱은 날 실망시키지 않았으니, 야무지게 달콤했고 충분히 푹신했다. 아이스 아메리카노가 생각나는 그런 오후.