최근에 김용균 법이 통과되었다고 한다. 법에 사람 이름이 붙을 리는 없겠지만, 그 사람으로 인해 법이 발의가 되고 통과가 되면 통상 사람 이름으로 부르기도 한다.

사람들 귀에 더 잘 들어오기 때문이다. 여전히 비정규직들은 차별을 받고, 숱한 젊은이들이 비정규직으로 취업해 노동현장에서 목숨을 걸고 일을 하고 있다.

목숨을 유지하기 위해 일을 하는데, 도리어 목숨을 잃는 경우가 생기는 현실. 무섭다. 그렇게 하지 않기 위해 지금까지 노동운동이 존재했던 것 아니던가.

세계최장 고공농성도 우리나라 몫이라고 한다. 이들 역시 목숨을 살리기 위해 자신의 목숨을 걸었다. 벽을 없애기 위해 벽을 쌓았다. 공중에. 자신들을 보호하기 위해서.

자신들을 보아달라고 그들은 위로 위로 올라갔다. 비정규직들은 자신들을 보아 달라고 릴레이 운동을 하기도 했다. 그러나 그들에게 돌아온 것은 더 커다란 벽이었다.

기득권이라는 벽. 기득권이라는 벽은 특권을 유지하기 위해 쌓았다. 견고하게 그들만의 안식처를 삼기 위해 벽을 쌓았다. 결코 허물기 위해 쌓지 않았다.

박태순. 내게는 소설가로 알려져 있는 사람이었는데... 동명이인이다. 젊음을 채 꽃피우기도 전에 시들어 버린 사람.

어느 날 주검으로 발견되었는데, 여전히 왜 그가 죽어야 했는지는 모른단다. 의문사라고 한다. 세상에 많고 많던 의문사 중 하나, 박태순의 죽음이란다. 그러니 그에 대해서 알지 못했던 것은 당연하다.

고등학교 때부터 시에 관심을 가졌던 사람. 그렇게 여린 품성, 주변에 대한 사랑이 있었기에 그는 소위 말하는 운동권이 되었으리라.

운동권은 기득권이라는, 특권이라는 벽을 허물기 위해 또다른 벽을 쌓은 사람들이었으니. 그런 그가 주검이 되었고, 그가 남긴 시들을 모아 펴내게 되었다고 한다.

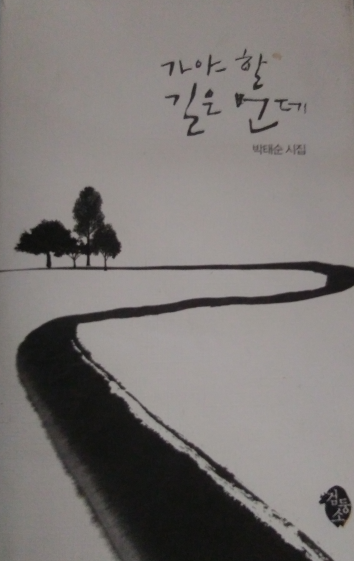

나는 우연히 헌책방에서 이 시집을 보게 되었고. 지나간 과거가 아니라 여전히 진행 중인 우리 노동현실에 대해서 잊지 않기 위해서 이 시집을 사게 되었고. 죽기 전까지 시를 썼겠지만 남아 있는 시는 많지 않은데... 그래도 이 시 '벽' 그는 벽을 허물기 위해 살았던 사람이 아닐까 한다.

벽

벽

벽은 허물기 위하여

존재를 쌓는 것이다.

박태순, 가야 할 길은 먼데. 검둥소. 2013년. 116쪽.

다시는 이런 젊은 죽음들이 나오지 않았으면 좋겠다. 이들을 보호하는 벽이 있었으면 좋겠다. 억압과 차별이라는 벽을 허물기 위해 사랑과 보호라는 벽을 쌓았으면 좋겠다. 그런 생각을 하며 읽은 시집이다.