-

-

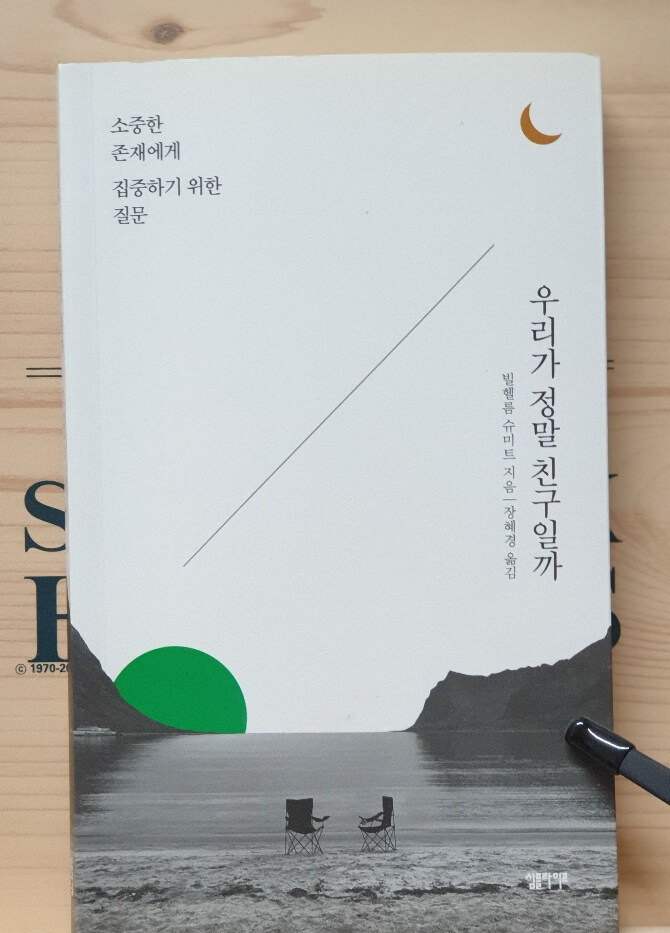

우리가 정말 친구일까 - 소중한 존재에게 집중하기 위한 질문

빌헬름 슈미트 지음, 장혜경 옮김 / 심플라이프 / 2019년 10월

평점 :

어찌 보면 나를 점검해 보는 시간 [우리가 정말 친구일까 - 빌헬름 슈미트]

“ 행복이 가고 나면 무엇이 남을까? 행복이 썰물처럼 빠져나가고 그 자리로 불행이 밀어닥쳤을 때 친구는 따뜻한 대화의 상대이자 영혼의 버팀목이 되어준다.” P65

개인적으로 큰일을 한 번 겪어보면 주변을 둘러보게 되는 것 같다. 나에게 힘이 되는 사람이 남아 있음에 감사하게 된다. 분명 그는 나에게 우정을 나눴던 사람이었는데 상처가 되기도 한다. 힘이 되는 말이었음을 알다가도 그 말이 가슴 구석에 남아 치유의 시간이 필요하기도 한다. 그때 우리의 우정은 어디쯤 있는 것인지 고민하게 된다.

[우리가 정말 친구일까]는 아리스토텔레스의 [니코마코스 윤리학]을 기본으로 한 우정, 친구에 대한 이야기가 발전된 책이다. 그의 윤리학에 의하면 우정은 세 종류가 있다고 한다. 그 첫째는 ‘공동의 즐거움’을 지향한다. 두 번째 우정은 ‘이익을 먼저’생각한다. 하지만 모두가 꿈꾸는 진짜 우정, 즉 세 번째 우정은 어떤 계산도 없이, 서로의 영혼을 어루만진다. (P13)

아리스토텔레스의 니코마코스 윤리학이 기본이 되기 때문에 이 세 가지에 대해 살펴보아야 할 부분이 있다.

첫 번째 우정은 쾌락의 우정은 서로의 즐거움을 위해 맺어진 관계다. 서로의 즐거움을 공유하며 나누는 행위는 비난의 이유가 없지만 즐거움에 주안점을 둔 우정은 자칫 나쁜 빠질 수 있음을 경고하고 있다. 그것은 오로지 쾌락을 위해 실제로 유익하지 않은 관계에도 발을 들여 놓기가 쉽기 때문이다.

두 번째 종류의 우정은 서로에게 약속하는 이익에만 관심을 기울이는 우정이다. 이런 우정을 과연 우정이라고 부를 수 있을까? 조력자 우정에서 이익이란 실질적인 생활의 도움, 즉 비즈니스 관계가 아니더라도 서로를 잘 이해하고 원활하게 소통하여 활동을 돕는 비즈니스 친구의 경우 이익은 정직하게 표현된다고 생각한다. 이런 관계는 서로에게 아무런 소득이 없다는 것이 결론이 나면 파탄이 나게 된다.

세 번째는 모든 시대의 모든 인간들이 바람직하다고 생각하는 참된 우정이다. 참된 우정만이 친구를 쾌락과 이익이라는 이기적 목적을 이루는 수단으로 보지 않고 우정 자체를 목적으로 바라본다. 즉 “참된 우정은 목적을 추구하는 관계가 아니라 그 자체에 목적을 담는다. 상대를 그냥 좋아하고 그냥 상대와 함께 있고 싶다. 이런 면의 우정은 사랑과 맞닿아 있는 것이 아닐까 생각된다.

총 4개의 챕터 중에 마지막은 ‘가장 좋은 친구, 나 자신과 친해지기’가 있다. 대부분의 이런 책들의 가장 마지막은 자신과의 합의점을 찾는 것으로 끝이 난다. 이 책 또한 그 범주를 벗어나지 않는다. 우정의 깊이나 관계 유지에 대한 고민도 가장 우선시 되어야 하는 부분은 오로지 ‘나’를 탐색한 부분에서부터 나오는 것이다. 나는 어떤 사람인가, 나는 어떻게 관계를 유지 하고 있는가, 나는 어떤 마음을 갖고 사람들을 대하고 있는가.

언젠가 극작 공부를 하기위해 김수현 작가의 강의를 들은 적이 있는데 그때 중요한 이야기가 어떤 작법을 통해 유명한 작가가 되기 위한 방법이 아니라 나를 알아가는 방법을 알려주셨던 부분이었다. 나는 어떤 인간인가는 나는 어떤 작가가 되고 싶은가, 나는 지금 현재 어떤 모습인가. 나는 타인에 대한 이해와 사랑의 소양이 있는가. 나는 경박하지 않은가. 나의 인내심은 어느 정도 있는가. 반성심은 있는가등 먼저 자신을 체크해 보아야 할 부분이 있고 그것을 통해 타인을 관찰하는 방법을 알아야 한다고 했다. 서운하게 생각했던 그 친구의 모습에 어느덧 나는 그에게 어떤 친구였는지 생각하게 된다. 나는 도움이 필요했던 그 친구에게 어떤 모습으로 옆에 서 있었던 것일까.

친구를 만들어가는 과정과 그 유지 또한 그렇지 않을까 싶다. 우리가 정말 친구였을 까라는 질문에 앞서 나는 그를 친구로 생각하고 대하고 있는지 다시 질문으로 시작해서 방점을 찍어줘야 할 것 같다.

큰 병에 걸리고 내게 위로를 보내는 친구들의 태도에 상처 받은 적은 딱 한번 뿐이다. 요즘 암은 흔하다며 대수롭지 않게 얘기하는 그 태도에서 민감한 마음 한편이 불쑥 일어났다. 분명 친구는 나를 위로하기 위함이라는 것을 알고 있다. 호들갑을 떨 수도 없고 위로 하고 싶었던 그 말이 하필 ‘흔하게 다 걸리는 병’, ‘별것 아니라는 병’이라는 발언이었고 그 말에 내가 잠시 침묵을 흘려보냈다는 것이다. 친구는 나를 위로 하고 싶었을 것이라고 생각한다. 그는 아리스토텔레스의 세 번째 유형의 친구였기 때문이다. 그 어떤 조건도 없는 오로지 서로의 행복을 위해 애썼던 사람이었기에 그 무심한 말에 그간의 우정을 모두 강으로 보내고는 싶지 않다. 그렇게 또 세상을 배워나간다고 생각한다. 만약, 나에게 나와 같은 친구가 생긴다면 그때는 어떤 위로가 필요하다는 것을 잘 알기 때문이다. 비판과 위로도 타이밍이 필요한 것이다.

“한쪽에선 비판할 용기가, 다른 쪽에선 그 비판을 받아들일 열린 마음이 있어야 참된 우정이 추구해야 할 우정의 윤리를 지킬 수 있는 것이다.” P79