봄에서 여름으로 넘어가는 계절을 느끼는 것은 바람이 아니라 해의 움직임이다. 휘청 이는 햇살이 길어지고 있다. 여름의 날들이 다가오고 있다는 얘기겠지.

아직 수술 날짜가 잡히지 않아 대기 중인 나의 걱정의 그림자는 짧아지는 밤의 길이만큼 줄었다. 한 일주일은 걱정의 문 앞에 주저앉아서 지금부터 내가 뭘 해야 하는 거냐고 문고리를 잡고 울고 있었는데 그럴 필요가 없다는 깨우침을 얻었다. 다행이다, 이런 체념과 걱정을 타협할 수 있는 나름의 여유가 있다는 것.

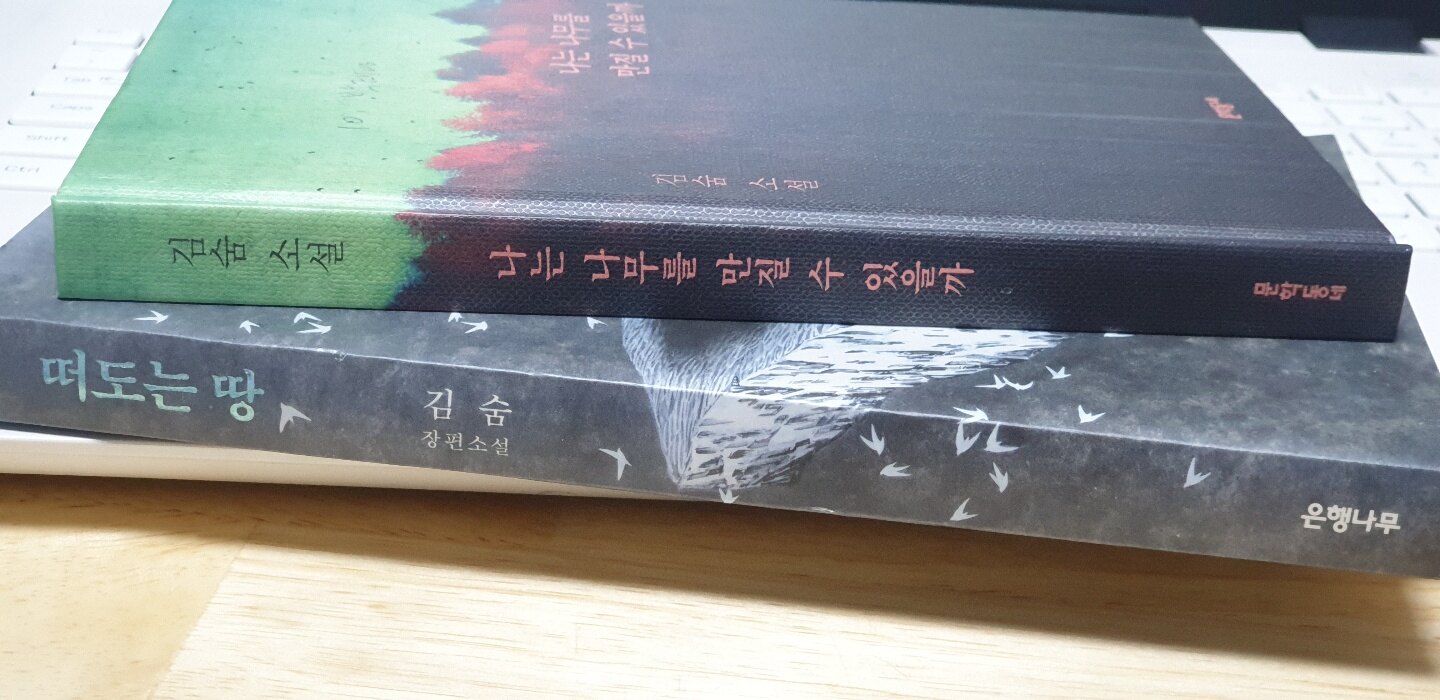

어느 날은 시한부의 삶을 사는 환자처럼 남은 날을 정리하기 위해 집을 정리하며 물건을 버렸는데, 이틀 지나서 필요한 물건을 버렸다는 후회로 당분간은 아무것도 하지 않기로 했다. 지금의 시간을 의미 있게 남겨두자는 목표가 있었지만, 이것도 뭘 그렇게 기록하며 살아야 하나 싶고…….알 수 없는 마음이 바닥에 널려진 책들 위에 앉았다 일어난다. 책, 뭘 또 그렇게 쌓아 놓고 있는 것일까.

2년 전 출간한 김숨의 장편과 3년 전의 단편집을 같이 읽고 있다. 김숨의 <철>을 처음 읽고부터 그녀의 책이 좋았다. 차곡차곡 모아 놓은 그녀의 소설책을 사진으로 찍어 보내고 싶을 정도로 좋아하지만 좀처럼 읽히지 않는다. 재미의 여부와 흡인력의 문제가 아니라 아끼고 싶은 마음이었다. 문득 읽지 않으면 더 이상 읽을 수 없을지도 모른다는 부질없는 생각으로 가장 좋아하는 작가의 책들을 다시 읽기로 했다. 그녀가 앞으로도 더 좋은 책들을 많이 써주길. 그래서 앞으로의 날들이 계속 들떠 있기를.

토요일과 일요일 밤, 추앙 커플과 산포시의 3남매의 사랑에 들떠 있다. 대본도 좋지만 연출도 좋다. 그리고 화면 속에 녹아든 OST들이 모두 베스트들이다. 그중 요즘 나를 위로해주고 있는 곽진언의 일종의 고백을 하루에 수십 번을 듣고 있다. 들을 때마다 위로가 되고 있는 시간.