-

-

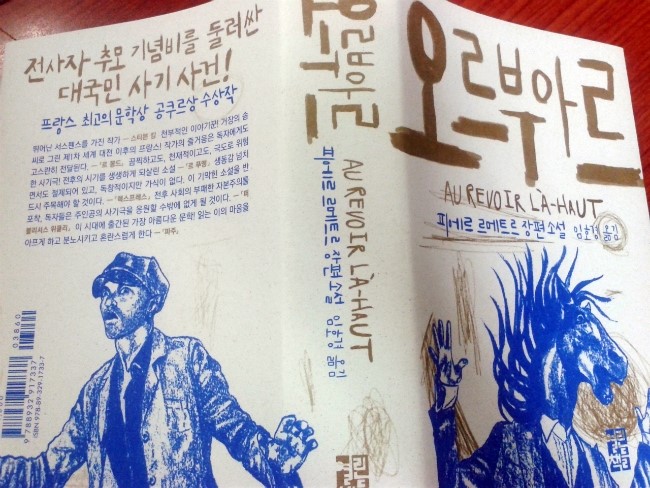

오르부아르 ㅣ 오르부아르 3부작 1

피에르 르메트르 지음, 임호경 옮김 / 열린책들 / 2015년 11월

평점 :

2013년 프랑스 최고의 문학상이자 세계 3대 문학상으로 꼽히는 공쿠르상 수상작 <<오르부아르>>는 제1차 세계 대전 종전 직후의 프랑스를 배경으로 한 작품으로 2014년 39회 세자르 영화제 각본상을 수상한 알베르 뒤퐁텔의 각색으로 영화화를 앞두고 있는 소설이기도 하다. 670페이지가 넘는 책의 두께에 먼저 짓눌리지만 1922년 전사자들의 유해를 발굴하는 과정에서 일어난 착복 스캔들에서 모티브를 가져왔다는 소재가 흥미를 끌었다.

휴전 협정 체결이 타당성 있는 얘기가 되자, 가장 비관적이었던 사병들은 이제 살아서 빠져나갈 수 있다는 희망이 고개를 쳐들기 시작했고, 그 결과 더 이상 아무도 공격에 그렇게 열을 내지 않았다. 하지만 알베르는 프라델 중위를 좋아할 수 없었으며 무엇보다도 그를 경계하고 있었다. 그는 적진을 향해 돌진하고, 공격하고, 정복하는 것을 정말로 좋아했기 때문이다. 프라델은 장병들의 미적지근한 태도가 너무도 답답해 사뭇 불안스럽게 느껴지는 초조감을 내비치곤 했다. 휴전에 대한 기대감 속에 평온한 나날이 흘러가고 있는 가운데 별안간 모든 게 미쳐 돌아가기 시작했다. 지금 독일 놈들이 뭘 하고 있는지 최대한 가까이 접근하여 알아보라는 명령이 떨어진 것이다. 정찰 임무를 수행한 루이 테리외와 가스통 그리조니에가 사망하면서 전쟁이 끝나기까지 채 열흘도 남지 않은 때(그때는 아직 몰랐지만) 프랑스군은 독일군 진지를 급습하게 된다. 그 과정에서 알베르는 총격 사건의 진실을 알게 되지만 프라델 중위에 의해 구덩이에 파묻히게 된다.

급작스레 시작된 113고지 공격전에서 그가 이토록 맹렬한 결의를 보인 것은, 물론 그가 독일인들을 상상을 초월할 정도로, 거의 형이상학적으로까지 증오하기 때문이기도 했지만, 또한 이제 종전이 가까워지고 있으므로 이 훌륭한 전쟁을 이용해 기회를 잡을 시간이 얼마 남지 않았기 때문이기도 했다. (본문 40p)

탄환이 다리를 박살 내 거꾸러진 에두아르 페리쿠르는 구덩이에서 알베르를 구해내지만 커다란 포탄 파편 하나가 그를 향해 날아왔고 하악골 전체를 날려 버리게 된다. 에두아르를 파리로 돌아가고 싶어하지 않았고 알베르는 자신을 구해준 에두아르를 위해 죽은 병사의 신분과 바꿔치기 하게 된다. 이로써 에두아르 페리쿠르는 프랑스를 위해 죽었고, 외젠 라리비에르는 죽은 자들 가운데서 부활하게 된다. 프라델 중위는 대위로 승진하였고 제대하자마자 남는 군수품을 매입하여 되파는 사업에 뛰어들어 짭짤한 수입을 얻을 수 있었다. 그리고 정부는 전선에 묻힌 병사들의 유해를 발굴하는 일을 사기업들에 맡기기로 결정했다. 그들이 세운 프로젝트는 <가능한 최대 규모의 공동묘지를 가능한 최소한의 숫자로 조성할 것>을 권고하는 장관령에 따라 유해들을 몇 군데의 거대한 군사 묘지에 한데 모은다는 거였는데, 공동묘지를 만든다는 도의적이고도 애국적인 대사업은 돈이 되는 온갖 종류의 일거리를 낳았다. 프라델은 이 공공사업 계약의 일부분을 따오면 250만 프랑의 수익을 기대할 수 있다고 생각했다.

한편 알베르는 <수당 및 연금 신청을 위한 구비서류>에서 외젠 라리비에르로 이름을 바꾼 에두아르 페리쿠르는 신분을 바꿨기 때문에 아무것도 증명할 수 없었고, 따라서 아무런 보상도 받을 수 없다는 것을 알게 된다. 만일 조사가 더 위로 올라간다면 연금은커녕 감옥행인 것이다. 이제 알베르와 에두아르는 기념비를 가지고 전사자 유가족들에게 사기를 칠 계획을 짜게 된다. 알베르는 처음 에두아르의 아이디어를 한심한 계획이라 여겼지만 그를 계속 괴롭혀 온 프라델 대위에게 오래전부터 강렬한 복수의 계획을 품어 왔다는 사실이 떠올랐으며, 이제 때가 되었다는 사실도 분명하게 느꼈다.

젊음을 빼앗기고, 사랑하는 이들을 빼앗기고, 일자리를 빼앗기고, 생존의 가능성마저 빼앗긴 두 사람은 참혹한 전쟁에서 살아남지만 사회에서 다시 살기 위한 또 다른 전쟁을 치뤄야만 했다. 이에 두 청년이 세상을 향해 벌이는 통렬한 복수를 시작하는데 그것은 다른아닌 전사자들을 추모하는 반면 골치아픈 생존자들을 떨쳐 버리려 하는 국가의 위선 속에서 사회의 언저리로 내몰린 두 전우가 만들어낸 전사자 추모 기념비를 둘러싼 대국민 사기 사건이었다.

탐욕스러운 자본가들과 시스템에 의해 영문도 모르고 전쟁터로 끌려와 거기서 젊음과 삶을 송두리째 빼앗긴 <깨진 얼굴>들……. 전쟁이 끝나고 사회에 복귀했을 때, 여전히 돈에 미쳐 날뛰는 엘리트들은 전쟁을 정당화하려 성대한 기념식을 벌이고 죽은 <영웅>들의 <기념비>를 세우기에 바쁠 뿐 불편한 진실을 증언하는 <깨진 얼굴>들은 사회의 언저리로 내몬다. 전장에서 생매장되었던 병사들이 또 다시 생매장되는 것이다. 이렇게 젊음을 빼앗기고, 사랑하는 이들을 빼앗기고, 일자리를 빼앗기고, 생존의 가능성마저 빼앗겨, 살았지만 죽은거나 다름없는 이 창백한 유령들, 이 살아 있는 원혼들이 할 수 있는 일이 과연 무엇이었던가? (본문 674,675p)

사실 알베르와 에두아르의 행위는 명백한 범죄행위다. 그렇다고해서 그들에게 손가락질할 사람이 얼마나 될까? 사회와 시대의 위선에 대해 그들이 할 수 있었던 일이 얼마나 될까? 이것이 독자들로 하여금 통쾌함을 주는 부분일지 모르겠다. 범죄행위였지만 그들앞에서 한없이 약자인 그들이 할 수 있는 최선의 복수였으니 말이다. 그렇다고해서 현실에서 이런 복수가 용서를 받을 수 있고, 응원을 받을 수 있는 것은 결코 아니다. 소설이기에 가능하고, 소설이기에 독자들이 그들을 응원할 수 있는 것이리라. 끔찍하고도, 천재적이고도, 극도한 위험한 사기극! 전후의 시기를 생생하게 되살린 소설이며 이 시대에 출간된 가장 아름다운 문학이라 극찬을 받은 <<오르부아르>>는 저자의 이름을 기억하기엔 충분한 작품이었다.

(이미지출처: '오르부아르' 표지에서 발췌)