-

-

방구리 - 제1회 한우리 문학상 대상 ㅣ 한우리 문학 높은 학년 1

최은순 지음, 장호 그림 / 한우리북스 / 2012년 3월

평점 :

구판절판

(이미지출처: '네이버지식사전')

(이미지출처: '네이버지식사전')

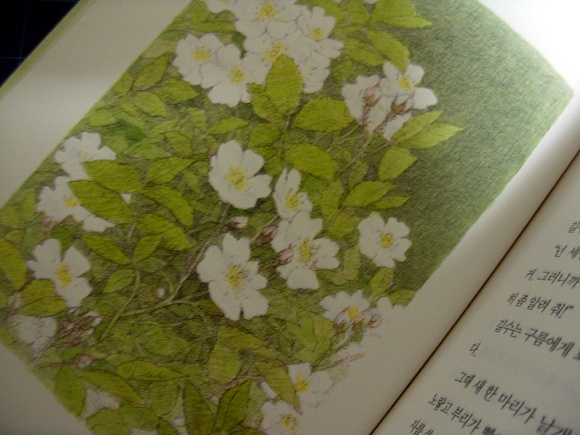

방구리, 물을 길어 나르거나 음식물을 담아두는 동이모양의 작은 오지그릇으로, 양쪽에는 손잡이가 붙어 있고 뚜껑은 없으며, 크기는 물동이보다 약간 작다. 이러한 모양의 방구리는 질그릇으로 된 것도 있고, 오지그릇으로 된 것도 있다. (네이버 지식사전 中)

70년대 중반에 태어난 나에게도 '방구리'라는 단어가 생소하여 검색 후 사진을 보며 아~이걸 방구리라고 하는구나, 하며 아이에게 알은 체를 해보았다. 요즈음 가정에서 방구리를 쓰는 일은 거의 없지만, 식당에 가면 작은 방구리를 쓰는 곳을 종종 볼 수 있어, 이름은 생소하지만 쓰임새와 모양은 그다지 생소한 그릇은 아니다.

"구름아, 우리 엄마 어딨냐?" 책 띠지에 쓰여있는 글귀에 솔깃해 책을 읽어보게 되었다. 엄마가 된 후 가족애를 소재로 한 작품에는 더욱 마음이 쏠린다. 더 행복한 가정을 꾸리고 싶은 마음에서 비롯된 것이리라.

<제1회 한우리 문학상 대상>을 수상한 작품 <<방구리>>는 우리에게 많은 생각거리를 던져주는 작품이다. 가족애만을 다룬 작품이라 생각했는데, 그 외에도 사라져가는 우리의 전통 그릇 방구리의 우수성과 제작과정 그리고 산업개발로 인한 병폐 등을 개성있는 등장인물을 통해 보여주고 있어 읽는 재미가 쏠쏠하다.

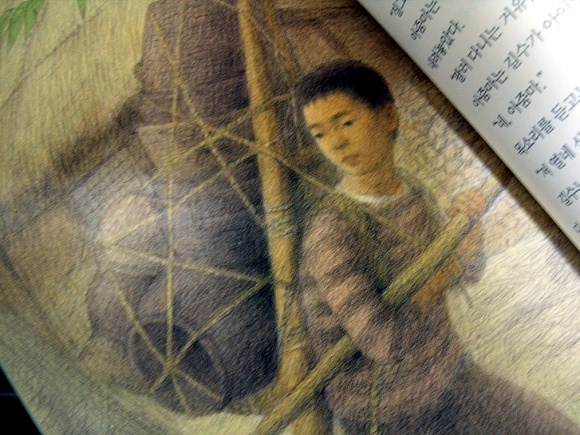

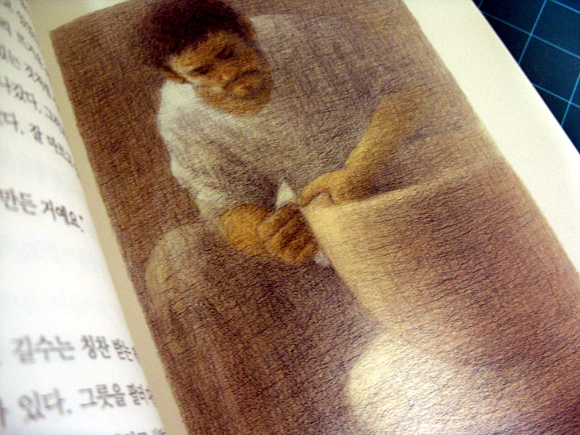

주인공 길수가 사는 마을은 1975년을 배경으로 한, 질그릇을 만드는 사람들이 모여사는 '점말'이다. 길수가 태어나기 전에는 산에 칡이 많아서 '칠울'로 불리었다가 옹기 마을로 유명해진 다음부터는 점말로 불리었다고 한다. 이야기의 배경이 되는 점말은 저자가 태어나 자란 고향이고 아버지가 질그릇을 만들고, 엄마는 질그릇을 내다 파는 일을 하셨다고 소개하고 있는데, 이런 저자의 어린시절에 대한 그리움과 정이 책 속 녹아들면서 생생하게 묘사되고 있어 눈 앞에 점말이 펼쳐진 듯 했다.

"할머니, 그런데 우리 동네 사람들은 왜 질그릇만 만들면서 살게 됐어요?"

"언제 적부턴지 모를 만큼 아주 오래전부터 질그릇을 만들며 살아온 동네란다. 할미가 시집왔을 때도 모두 질그릇을 만들고 있었제. 집집마다 물레 돌리는 일만을 대대로 물려받아 살다보니 가난도 대물림이 된 게야. 만호네 말고는 논, 밭이 없어서 오직 그릇 만드는 기술이 밥줄인걸." (본문 36,37p)

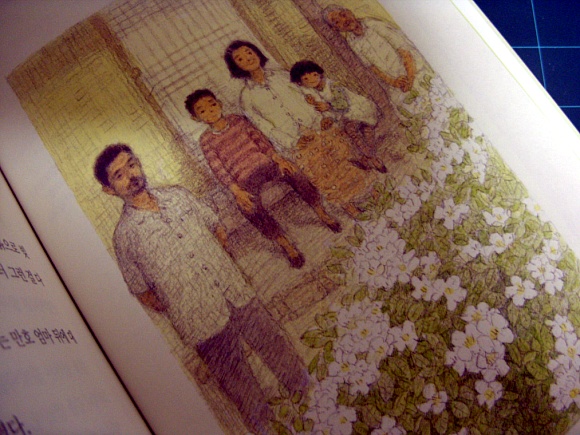

달랑 일곱 집뿐인 마을에서 이제는 다섯 집만이 질그릇을 만든다. 일찌감치 물레 일을 물려 받은 길수 아버지는 말을 더듬는 탓에 정신이 조금 모자란 베필을 만나 길수와 동생 분이를 낳았다. 길수 엄마는 일찍 부모를 잃고 고아처럼 자란 사람이었는데, 크고 작은 방구리를 잘 만들었으며 어른들을 공경할 줄 알았고 부부금실도 참 좋았다. 헌데 할머니를 대신 그릇을 팔러 다니던 엄마는 요즘처럼 찔레꽃이 한창이던 날, 집을 나간 뒤 돌아오지 않고 있다. 그때부터 할머니는 먹고살기 위해 질그릇을 팔러 다녔지만, 많이 늙으신 탓에 길수는 학교를 그만두고 그릇을 팔러 다니게 되었다.

길수는 방구리를 보면서 엄마에 대한 그리움과 사랑을 간직했고, 할머니와 함께 이 마을 저 마을로 그릇을 팔러 다니면서 엄마에 대한 소식을 접하기도 했으며, 학업을 마치지 못했던 의기소침했던 마음 대신에 자신감과 희망을 갖게 되었다.

"자신이 고치고 싶은 성격이 있으면 처음 한 번은 용기가 필요해." (본문 40p)

한편 3년 전인 1972년 이 마을에 전깃불이 들어오더니, 이제는 읍내에 멜라닌 수지 공장이 생기게 되었다. 마을에서 제일 잘사는 만수 아버지의 권유로 사람들은 이제 잘 팔리지도 않는 질그릇 대신에 예쁜 플라스틱 그릇을 만드는 공장에 다니게 되었고 경제적으로 여유가 생기게 되었다. 사람들은 고집스럽게 질그릇을 만드는 길수 아버지를 나무라기도 했지만, 공장에 다니던 만수 아버지가 공장 병이 생기고, 플라스틱 그릇의 해로움을 알게 되면서 사람들은 다시 물레 앞에 앉으려한다.

엄마에 대한 그리움, 길수를 학교에 보내지 못한 아버지의 마음, 손주에 대한 애틋함, 쌀밥을 먹고 싶어하는 동생 분이에 대한 안쓰러움 등 길수네 가족이 서로를 감싸안은 푸근함에 내 마음도 따스해졌다. 무엇보다 이 작품을 읽으면서 '방구리'에 대해 알게 된 것에 대한 즐거움이 상당히 컸는데, 질흙에 박힌 왕모래나 지푸라기 같은 거친 것들을 걷어 내는 일을 하는 '깨끼질'을 하는 건아꾼, 질밭의 흙을 파서 흙이 불도록 물을 부어 놓는 수비꾼, 물에 하룻밤을 재운 흙을 넓은 마당에 펼쳐 놓고 햇볕에 말리는 일을 하는 '생질꾼' 등 생소하면서도 친숙한 느낌을 주는 방구리를 만들어가는 과정과 단어를 알아가는 재미와 유익함이 있다.

"방구리에 밥을 담으면 질밥통에 넣어 둔 밥처럼 한참 지나도 금방 한 밥처럼 맛있느니라, 질그릇을 그렇게 오래 썼어도 몰랐는데 네 엄마가 일러 줘서 깨닫게 됐지 뭐냐. 엄마가 시집와서는 쓰던 사기그릇을 다 없애고 방구리로 죄다 바꿨다." (본문 42p)

잊혀져가는 아니, 우리 아이들에게는 너무도 생소한 방구리를 소재로 하여, 질그릇의 우수성과 우리 조상들의 지혜를 보여주면서 옛 것에 대한 관심과 자긍심을 심어줄 수 있다는 점 또한 좋았다.

산업혁명은 우리 사회를 빠르게 변화시켰고, 삶의 풍족함과 여유로움을 가져왔지만 그에 따른 병폐도 있었는데, 1975년 고요했던 점말에 불어온 변화는 경제적인 풍요 속에서 생겨난 이기심과 삶의 변화를 잘 보여주고 있다.

동네 사람들은 공장 일에 대해서 이러쿵저러쿵 말은 많아도 돈을 벌 수 있어서 좋다는 마음만은 그대로였다. 그사이 동네 사람들도 많이 변했다. 질그릇을 만들며 살 때는 호박죽이나 팥죽 등 음식을 만들면 먹어 보라고 정을 내는 일이 많았다. 그런데 공장에 다니고부터는 너도 나도 시장을 봐 와서 각자 만들어 먹곤 했다. (본문 130p)

<<방구리>>는 우리 전통 그릇을 소재로 하여 끈끈한 가족애와 학업중단으로 의기소침했던 길수가 자신감과 희망을 갖고 다시 일어나는 모습을 보여주고 있으며, 동화 속에 사라져가는 질그릇의 우수성을 녹아냄으로써 어린이들에게 조상의 지혜로움을 일깨우고, 1970년대 점말에 불어온 산업의 발달을 보여줌으로써 우리 주변을 돌아볼 수 있도록 이끌어준다.

많은 생각거리를 제공하고 있고, 다양한 주제를 선보이고 있음에도 불구하고 전혀 산만하지 않은 탄탄한 구성력은 이야기에 몰입도를 높여주는 듯 하였고, 다소 어두운 주제에도 침울하지 않은 것은 경험에서 녹아든 점말의 아름다운 묘사에서 비롯된 것은 아닐까 생각해보게 되었다.

희망을 갖고 꿋꿋하게 살아가는 길수는 독자 어린이들에게 용기를 줄 것이요, 진정한 가족애가 무엇인지를 느끼게 해 줄 것이다. 자연의 푸근함을 느껴지는 삽화 또한 아이들의 마음을 따스하게 해 주리라. 짧은 글 속에 많은 것을 담아낸 <<방구리>>가 현재를 살아가는 시사하는 바는 작품에 대한 긴 여운을 제공한다.

(사진출처: '방구리' 본문에서 발췌)