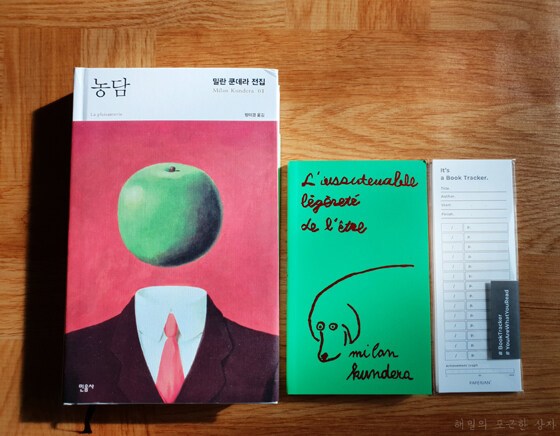

밀란 쿤데라의 『농담』을 읽고있다.

『참을 수 있는 존재의 가벼움』보다 이 책이 잘 맞는 건지,

민음북클럽 손끝으로 문장 읽기 덕분인지는 모르겠지만 아직까지는 잘 읽고 있다.

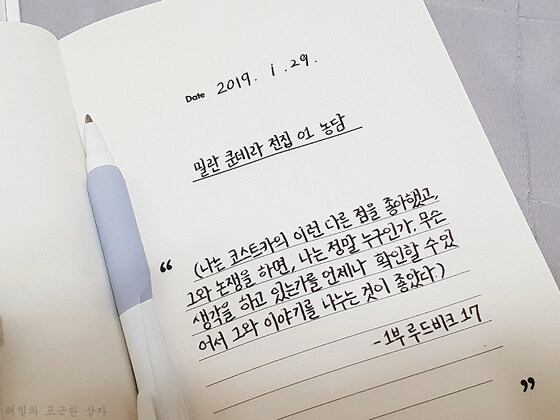

첫번째 필사로는 이 구절을 소개한다.

(나는 코스트카의 이런 다른 점을 좋아했고, 그와 논쟁을 하면, 나는 정말 누구인가,

무슨 생각을 하고 있는가를 언제나 확인할 수 있어서 그와 이야기를 나누는 것이 좋았다.)

- 밀란 쿤데라 『농담』 17쪽

내게도 이런 친구가 있어서 그런지 내 이야기 같았다.

영화부터 시사까지 그날의 대화 주제에 대해 담론을 펼치곤 하는데, 생각이 다를 때가 종종 있다.

그럴 때마다 나는 머릿 속에서 내 생각이 선명해지는 것을 느끼곤 했다.

혼자 생각할 땐 그냥 찰흙 덩어리를 가져다둔 기분인데,

담론을 하다보면 그 찰흙 덩어리를 이리 만지고 저리 만져 모양을 내는 것 같달까.

친구가 지난 대화에서 "너랑하는 대화는 분야가 다양해서 재밌어" 했는데, 기분이 좋았다. 꾸

준히 읽고, 보고, 끝까지 쓰는 삶을 살며, 시간이 지나도 그런 친구이고 싶다고 생각했다.