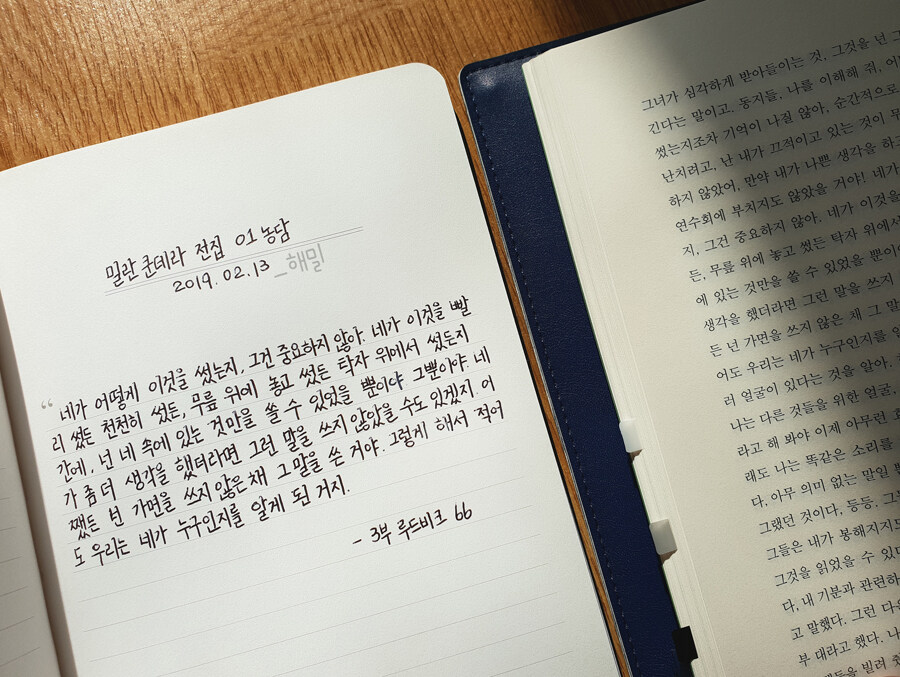

네가 이것을 빨리 썼든 천천히 썼든, 무릎 위에 놓고 썼든 탁자 위에서 썼든지 간에, 넌 네 속에 있는 것만을 쓸 수 있었을 뿐이야. 그뿐이야. 네가 좀 더 생각을 했더라면 그런 말을 쓰지 않았을 수도 있겠지. 어쨌든 넌 가면을 쓰지 않은 채 그 말을 쓴 거야. 그렇게 해서 적어도 우리는 네가 누구인지를 알게 된 거지.

- 밀란 쿤데라 『농담』 3부 루드비크 66

때때로 가면을 쓰지 않은 채 쓴 말들을 읽을 때가 있다. 이렇게 생각하는구나, 이렇게 표현하는구나 하고 넘길 때도 있지만 더러는 상처받기도 한다.

반대로 내가 가면을 쓰지 않은 채 어떤 말을 쓰게 될까봐 마음졸일 때가 있다. 예전에 내가 좋아하는 어떤 것에 대해 격한 불호의 평을 눈앞에서 듣게 된 적이 있는데, 표현은 못했지만 굉장히 마음이 상했다. 물론 내가 그 영화를 얼마나 좋아하는지 표현하지 않았으니까, 그렇게 말한 것이었겠지 하고 위안했다. 표현했어도 그 애는 그렇게 말했을까. 오랜 일이지만 어제 경험한 일처럼 선명한 탓에, 불호에 대한 이야기를 할 때면 백이면 백 망설이게 되었다.

망설이는 또 하나의 이유는 내 말에 상처받을 사람을 걱정하는 것이 아니라, 가면을 쓰지 않은 나를 들키기 싫어서다. 그런 말을 쓰지 않을 수 있는 건 좀 더 생각을 했다는 것일테니 말이다. 생각이 짧은 나를 들키지 않으려고, 부족하고 얄팍한 내공을 들키지 않으려고, 그렇게 해서 적어도 나는 내가 누구인지를 알리고 싶지 않았던 것이 아닐까.

하나의 농담으로 시작되어진 한 남자의 모진 인생을 읽는데, 나를 돌아보게 되니 얼떨떨하다. 1948년 2월 혁명 후 공산당 1당 독재 시절의 체코를 배경으로 하는 소설을 읽으면서 그럴 수 있다는 것 역시 놀랍다. 세계문학의 재미에 이제야 발을 들인 것 같다.