새로 나온 계간지를 보러 간만에 오전에 도서관 정기간행물실을 갔다. <문학동네 여름호>와 <문학사상 여름호>가 새로 꽂혀 있었다. 주어진 시간에 비해(점심 때 가족들에게 비빔 국수를 만들어주기로 약속했던 터라^^;) 야심차게도 두 권을 발췌독 하마 벼르고 있었지만 결국 오늘은 <문학동네 여름호>만 보고 왔다. <문학사상 여름호>도 슬쩍 봤는데 사실 확 끌리는 꼭지가 없어서....ㅎㅎ

도서관 책이니 밑줄을 긋지는 못하고 관심있는 텍스트를 읽고 좋은 부분은 트윗으로 기록하고, 좋은 시는 옮겨적어보았다.

표지에 있는 두 분의 시인과 두 분의 소설가, 중 나는 시인들만 안다. 내가 특히 약한 것이 여자 소설가(잉?)인데 두 분은 이름이나마 아는 분도 있고 그렇지도 못한 분도 있다. 그래서 두 분 시인에 대한 글을 찾아 읽었다. 먼저, 이성복 시인과 신형철 평론가의 대담.

읽으면서 이성복 시인의 카리스마에 매료되었다. 신형철 평론가의 글담도 아주 사람을 쥐락펴락 한다고 느꼈었는데 이번만큼 신형철 평론가가 기에 눌린듯한 모습은 처음이었다. 이성복 시인의 모든 말들이 마치 어떤 경지에 도달한 사람의 말씀을 듣는 듯한 느낌이 들었다. 굳이 골라서 가장 인상적인 부분을 트윗에 남겼는데 현재 자그마치 리트윗이 25회에, 관심글이 18회이다.

트위터 시작하고 이렇게 폭풍 리트윗되기는 처음이라 이성복 시인의 이 말씀이 모두에게 통하는 역시나 어떤 말씀에 가까운 진리가 아닌가 싶은 생각도 들었다. 지금 읽고 있는 <우울할 땐 니체>라는 책에 보면 인간은 신도 믿고 진리도 믿는다던데, 과장을 좀 하자면 시인은 지금 신적이기도 하고 진리적이기도 한 말씀을 한 것처럼 보이기도 했다.

두번째로 읽은 텍스트는 <시인론 윤경희 거미집과 마블링―오은의 시쓰기>이었는데 비록 내가 <<호텔 타셸의 돼지들>>도 읽고 좋아하기는 하지만 독자로서 그의 최근 시집에 대한 이해를 더 하고 싶은 마음이 있었다. <<우리는 분위기를 사랑해>>를 읽은 것이 더 최근이기도 하여 시들도 아직 머릿속에 비교적 좋은 위치를 차지하고 있는데 거론된 시들이 <<호텔 타셸의 돼지들>>이 많아 굳이 오래 전 기억을 더듬었어야하는 불편함이 있어 기대와 달라 아쉬웠다. 이럴 줄 알았으면 <<호텔 타셸의 돼지들>>을 다시 한 번 읽고 오는 건데, 하는 아쉬움마저 들게 했다. 오은 시인의 신작 시 세 편은 여전히 좋았다. <절반이라는 짠한 말>이라는 시가 마지막으로 갈수록 좋았고, <아저씨>라는 시의 제목이 참 맘에 들었다. 끝행도.

시선을 거두는 자들은

반만큼

절반만큼

딱 절반만큼만 짠해졌다

나머지 말은 가슴 어디께 있었다.

- 오은<절반이라는 짠한 말>

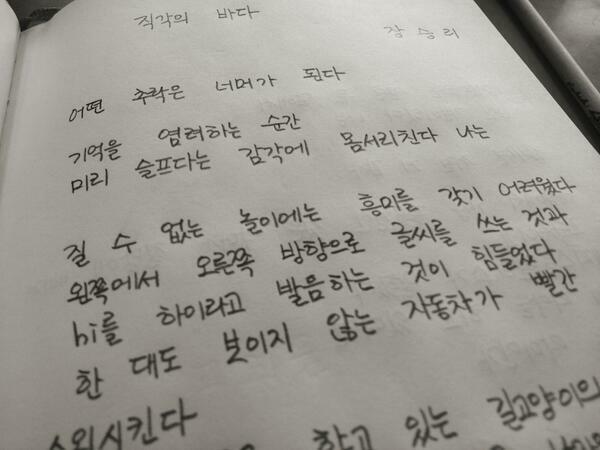

문학동네 계간지는 책이 두꺼워 그런지 시도 비교적 많이 실려 있어서 참 좋다. 이번 호에서 새롭게 좋은 시인을 만나게되어 또 기뻤다. 시인 장승리. 사실 나는 그분의 시를 처음 만나는 듯 하다.(기억력에 자신은 없다만.) 두 편의 시가 살짝 시크한 느낌도 들고 사물들간의 입장을 바꿔보는 느낌이 들어 좋았다. 사실 시가 좋을 때에는 이유를 대기가 어렵다. 그냥 좋은 거다. 그래서 긴 시 한 편을 옮겨 적어 보았다. 특히 2연을 읽으면서 이 시에 빠지게 되어 2연이 지금도 참 좋다.

계간지를 구독하고 또 도서관에서 읽다보면 단시일내에 정독하기가 난 어렵다. 사실 시간을 길게 두고도 계간지 전체를 정독한 경험이 없는 듯 하다(아마 이건 기억력의 상태와 무관하게 확실할 거다.). 계간지가 주는 고마움을 알면서도 모든 계간지를 구독하지 못하는 독자의 마음, 이해해주시려나?^^