제목을 적고 나니 <샹송> Paroles, paroles 가 생각난다.

오랜만에 시집을 사면서 또 벚꽃잎 흩날리는 계절에 길을 걷다보니 시심 돋는다. 그러다 집 손 닿기 좋은 곳에 배치된 나의 사랑스런 시집들을 보다 문득, '시인의 말'에 꽂혔다. 그 말들을 찾아보겠다 해서 펼쳐보니 '시인의 말'은 내지 제목 그 다음 페이지에 일괄적으로 있겠거니 짐작했는데 출판사마다 다르다는 점을 발견했다. 문학동네 시인선은 안쪽 표지에, 민음사나 문학과지성사는 목차 앞에, 창비는 가장 끝장에 수록되어 있었다. 개인적으로는 끝에 쓴 시인의 말들은 집중이 덜 된 느낌이 든다. 우리 집에 있는 시집들의 말들이 좀 길어서 그랬는지도 모르겠다만. 그 말들 중 나를 멈칫하게 한 것들을 정리해 본다.

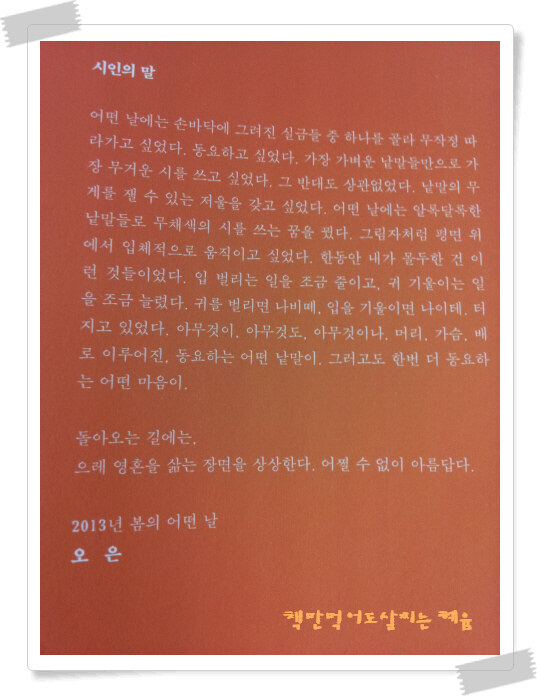

<우리는 분위기를 사랑해>- 오은

가장 가벼운 낱말들만으로 가장 무거운 시를 쓰고 싶었다.

이미.

<삼척> - 이준규

하염없다.

오늘도.

<눈 앞에 없는 사람> -심보선

시여,

나는 네게 영원히 답하고 있구나.

메아리.

<꼭 같이 사는 것처럼>- 임현정

고맙다

나를 허락해줘서.

품.

<상처적 체질>- 류근

진정한 지옥은

그립다고 말할 수 있는 사람이

존재하지 않는 것이다.

사랑한다고,

<키키> - 김산

당신은 지구

당신은 외계

당신은 우주

밤.