-

-

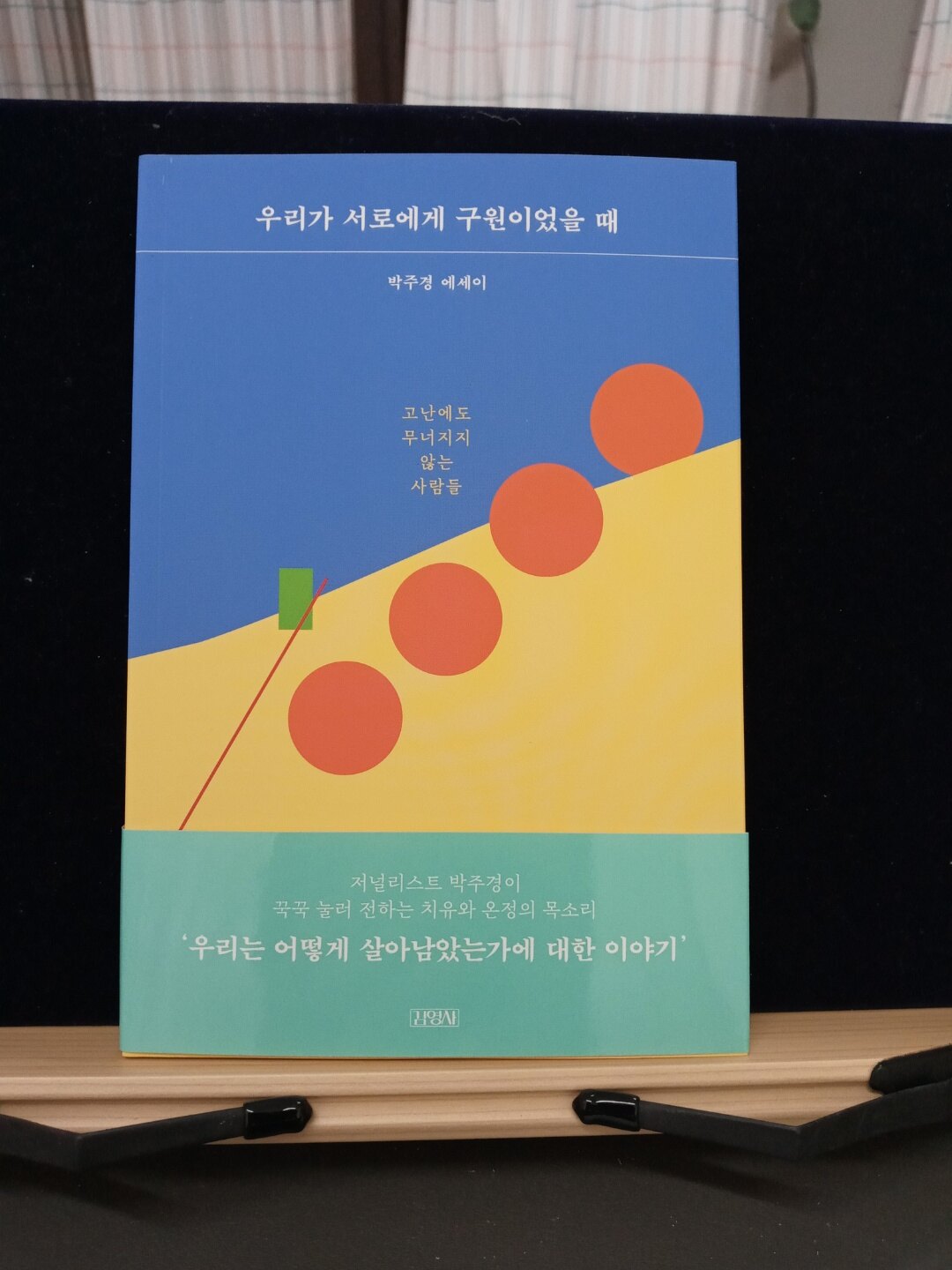

우리가 서로에게 구원이었을 때

박주경 지음 / 김영사 / 2021년 10월

평점 :

【 우리가 서로에게 구원이었을 때 】

_박주경 / 김영사

1.

일간지 사회면이나 인터넷뉴스를 보다보면, 가슴이 답답해진다. 세상이 어찌 이렇게 험하게 돌아가나 염려를 지나 분노를 느끼는 경우가 자주 있다. 아예 뉴스를 외면하며 살고 싶을 때도 있다. 그렇다고 사회구성원으로 살아가면서 사회가 어떻게 돌아가는지 나 몰라라 사는 것도 바람직하지 못하다. 자칫 사회 부적응자가 될지도 모르지 않는가. 한편, 의인(義人)이라 부르기에 손색없는 자기희생의 인물들에 대한 이야기를 접할 때면 그래도 아직 살만한 세상이구나 하는 생각도 든다.

2.

이 책의 저자 박주경은 언론사 기자이자 앵커이다. 사회에서 일어나는 여러 사건 사고의 현장에 있거나 그 현장을 연결하는 스튜디오의 진행자로 있다. 미담의 주인공들 이야기로 시작으로 분노의 사회현장, 난리가 된 일상 그리고 역병의 계절인 코로나 이야기로 마무리된다.

3.

2001년 3월에 있었던 서울 홍제동 화재는 나도 또렷이 기억하는 사건이다. 그 인근에 살았기 때문이다. 3월 초, 새벽에 발생한 이 불은 방화였다. 연립주택에 불은 지른 건 그 건물 주인의 아들이었다. 그는 방화 직후 현장에서 달아났지만, 범인의 어머니는 자기 아들이 방화범인줄도 모르고 이미 그 현장에서 달아난 것도 모른 채 ‘내 아들 좀 찾아달라’고 울부짖었다. 그 호소를 들은 소방관들은 화마의 두려움을 정면으로 껴안은 채 불길 속으로 진입했다. 무너져 내린 건물에 소방관 아홉 명이 매몰되었고 그 가운데 여섯 명이 숨졌다. 참으로 안타깝고 비통할 일이다.

4.

“참된 반성은 그 반성으로 인해 주어지는 것이 아무것도 없더라도 (반성)하는 것이다.” 인간으로 도저히 용납하기 힘든 흉악무도한 범죄를 지은 자들의 반성문 중 일부가 공개되는 적이 있다. 물론 죄를 지었으면 분명한 반성이 필요하다. 그러나 그 반성문이 감형을 위한 법률적인 도구로 이용되기 때문에 문제이다. 두말 할 나위 없이 진정한 반성과 용서는 피해당사자나 그 가족들에게 달려있다. 그러나 현실은 어떤가? 재판정에서 반성 의사를 부각시키거나, 아예 판사 앞으로 반성문을 써 보내며 감형을 도모하는 경우가 많다. 문제는 재판부의 판단이다. 흉악범들에게 국민정서에 맞지 않는 형량을 내리는 경우는 도대체 어떻게 이해해야 하는가? 이미 출감해서 한동안 사회를 시끄럽게 한 조두순. 그의 형량이 최종 12년 선고되었을 때, 피해 아동이 한 말이 영 잊히지 않는다. “장난하나?”

5.

‘코로나’ 세 글자만 봐도 혈압이 오를 지경이고 스트레스 수치가 높아질 사람들이 많다. 나 역시 그렇다. 그러나 어쩌겠는가? 무인도에 사는 것이 아닌 이상, 코로나의 추이 역시 관심을 가져야 할 일이다. 저자는 ‘역병의 시절’이란 챕터로 코로나19, 첫 1년의 기록부터 현재까지의 상황을 담담히 적어나간다. 코로나19와 관련한 가짜 뉴스들은 요즘도 가끔 SNS에서 접한다. 이 또한 악성 바이러스이다. 오죽하면 세계보건기구에서 ‘인포데믹(infodemic)’_‘Information(정보)과 epidemic(유행병, 확산)의 합성어’이란 용어를 공식적으로 들고 나왔겠는가. 통신정보의 발달로 미확인 루머나 거짓 정보의 바다에서 헤매고 있다. 아울러 ‘뭉치면 죽고 흩어져야 산다’는 말이 어서 빨리 사라지기 바랄뿐이다. “진실로, 빛을 발견하는 것은 어둠 속에서입니다. 그래서 우리가 슬픔에 빠졌을 때 빛은 우리에게 가까이 있습니다.” _마이스터 에크하르트

“출판사에서 도서를 지원 받아 작성한 리뷰”