-

-

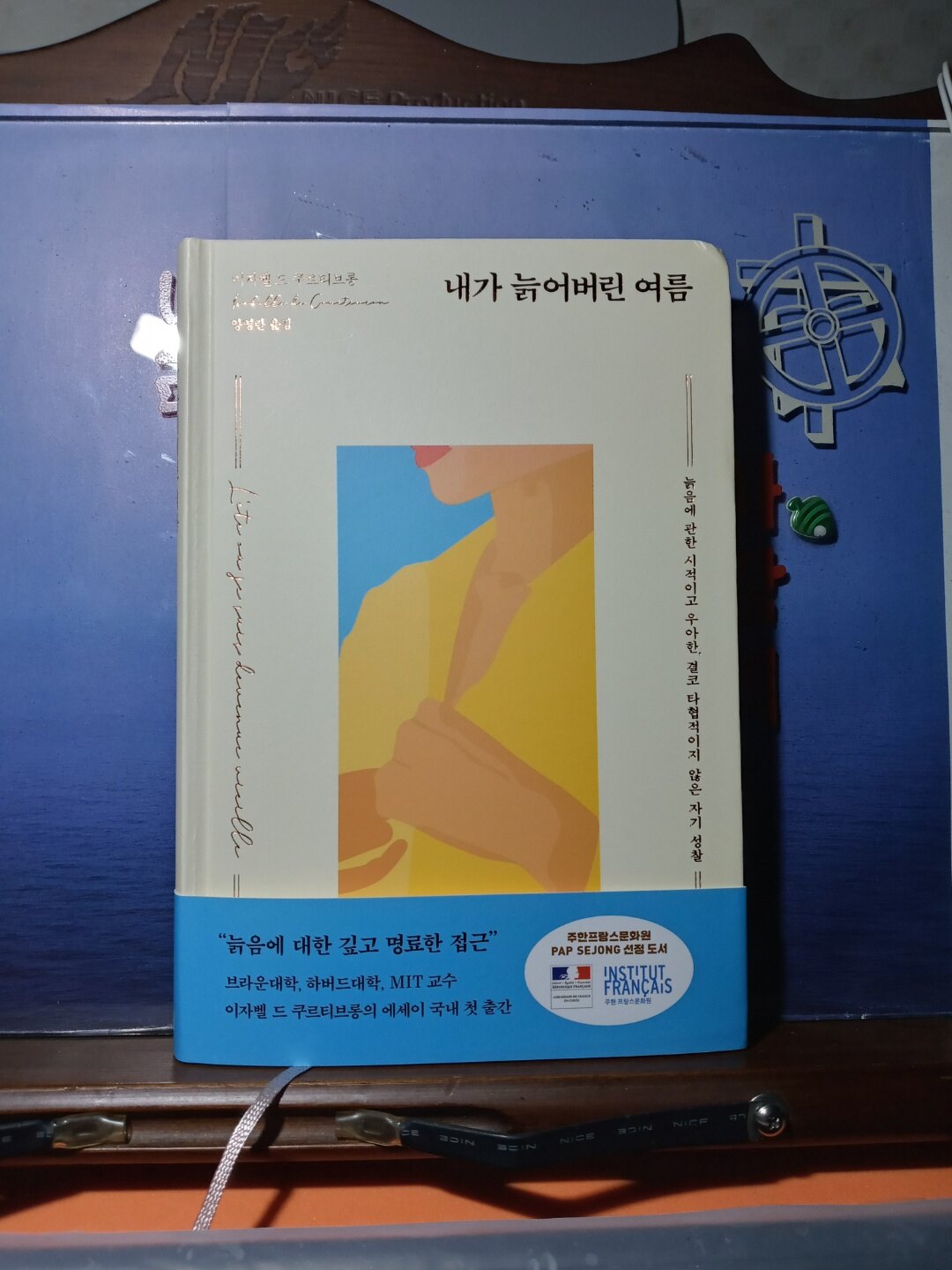

내가 늙어버린 여름 - 늙음에 대한 시적이고 우아한, 타협적이지 않은 자기 성찰

이자벨 드 쿠르티브롱 지음, 양영란 옮김 / 김영사 / 2021년 9월

평점 :

【 내가 늙어버린 여름 】- 늙음에 대한 시적이고 우아한, 타협적이지 않은 자기 성찰

_이자벨 드 쿠르티브롱 / 김영사

1.

‘나이 들어감’은 챙겨야할 것보다 버려야 할 것이 많아야 할 때이다. 인생을 바라보는 관점이 더욱 진지해져야 할 것이다. 나아가고 멈춤의 때를 더욱 잘 알아야 할 것이다. 70, 80대에 들어서도 까칠하다 못해 싸나운 이들을 만나면, 그들에게 향하던 시선을 즉시 나에게로 향한다. “너는 어떤 데?”

2.

“미래라고 하는 것이 어느 순간 갑자기 짧은 여정만을 남겨두게 되면, 과거가 점차 존재감을 보이면서 자기만의 고유한 이야기를 떠올려볼 것을 종용한다. 힘들었던 일뿐만 아니라 삶에 의미를 부여해준 순간 같은 것 말이다.” (p.105)

3.

프랑스계 미국인인 이 책의 저자 이자벨 드 쿠르티브롱은 작가이자 학자이다. 미국의 여러 유명대학에서 프랑스문학과 여성 문학, 이중 언어 및 이중 문화 문학을 가르쳤다. 저자는 이 책에 교수생활 퇴직 후 ‘늙어감’에 대한 생각, 노년의 일상을 살아가며 느낀 점들을 담담하게 기록하고 있다. 공감이 가는 부분이 퍽 많다.

4.

비트 제네레이션 열차의 마지막 탑승자이기도 한 저자는 그녀의 젊은 날을 돌아보며, 칭찬한 일도 비난할 일도 아니라고 적었다. 그저 하나의 통과의례였다고 생각한다. 문학 전공자답게(저자의 정확한 나이는 모르겠으나 70대 초반으로 추정)나이듦과 노년에 대해 기록한 작가들을 찾아보는 작업도 해본다. 다른 이들은 노년에 대해 어떻게 생각하는가 궁금하다는 이야기다.

5.

저자는 이 책의 제목을 도리스 레싱의 《어둠이 오기 전의 여름》이라는 단편에서 따왔음이 분명하다. 주인공 케이트 브라운은 오십 대(소설은 1973년에 발표되었는데, 이 무렵의 쉰 살이면 요즘의 일흔 살과 맞먹는 나이라고 할 수 있다)가 되어가는 중년 여성으로, 강하고 능력 있으며, 자기 일에서도 성공하고, 아내와 어머니로서도 완연히 무르익은 상태였다. 타국에서 열린 심포지움에 참석 후, 병에 걸린 그녀는 귀국하자마자 집보다는 호텔이 더 편하겠다는 생각에 호텔에서 잠시 휴식을 취한다. 잠깐 사이에 그녀는 용모의 변화를 겪게 된다. 몸무게가 줄고, 머리털이 빠지고, 두 뺨은 퀭하게 파인다. 길에서 우연히 친구와 마주쳤으나 친구가 그녀를 알아보지 못한다. 런던의 한 식당에서 혼자 저녁을 먹는다. 종업원들은 그녀를 제일 후미진 테이블로 안내하더니 경멸하는 태도로 대한다. 그래서 그녀는 체험에 나서기로 결심한다. 다음 날 예쁜 옷들 가운데 하나를 골라 입고 허리띠로 허리를 조인 다음, 굵은 머리띠로 숱이 적어진 머리채를 적당히 감추고, 입술에 루주까지 바르고 전날 갔던 식당을 다시 찾아간다. 똑같은 종업원들이 이번엔 예의바르고 주위 깊은 태도로 그녀를 대하며, 심지어 작업을 걸어오기까지 한다. 웃픈 이야기다.

6.

늙어간다는 것은 ‘죽음’에 대해 가끔 또는 자주 생각하는 시간을 갖게 됨을 의미한다. 저자도 죽음에 대해 생각하고, 죽음을 생각한다. 인생 말년을 양로원에서 보내고 싶지 않다는 마음은 나와 같으나, 어찌 그게 내 마음대로 될 일인가.“사람은 언제나 적시에 필요한 결정을 내릴 수 있는 게 아니다.” 책 끝에는 ‘유언장 작성하기’가 담겼다. 거의 유언장 역할을 하는 글들이다. (한번 결혼에 이혼, 자식 없음. 일가친척도 별로 없음)그녀가 갖고 있던 재산을 자선사업, 내가 귀하게 생각하는 일들에 기부한다가 요점이다. 그러나 그녀의 자살 시나리오를 보면서 가만히 있어도 죽을 텐데 뭐 그리 수고스럽게? 하는 마음이 일어났다. 다행히 그 뒷장엔 자살 대신에 사뮈엘 베케트가 《이름 붙일 수 없는 자》에 쓴 문장을 끝없이 반복할 것이라고 적어 놨다. “계속해야만 한다. 나는 계속 할 수 없다. 나는 계속할 것이다.” 그녀의 뺑뺑이가 ‘나는 계속 할 수 없다’에 멈추지 않게 되길...

“출판사에서 도서를 지원 받아 작성한 리뷰”