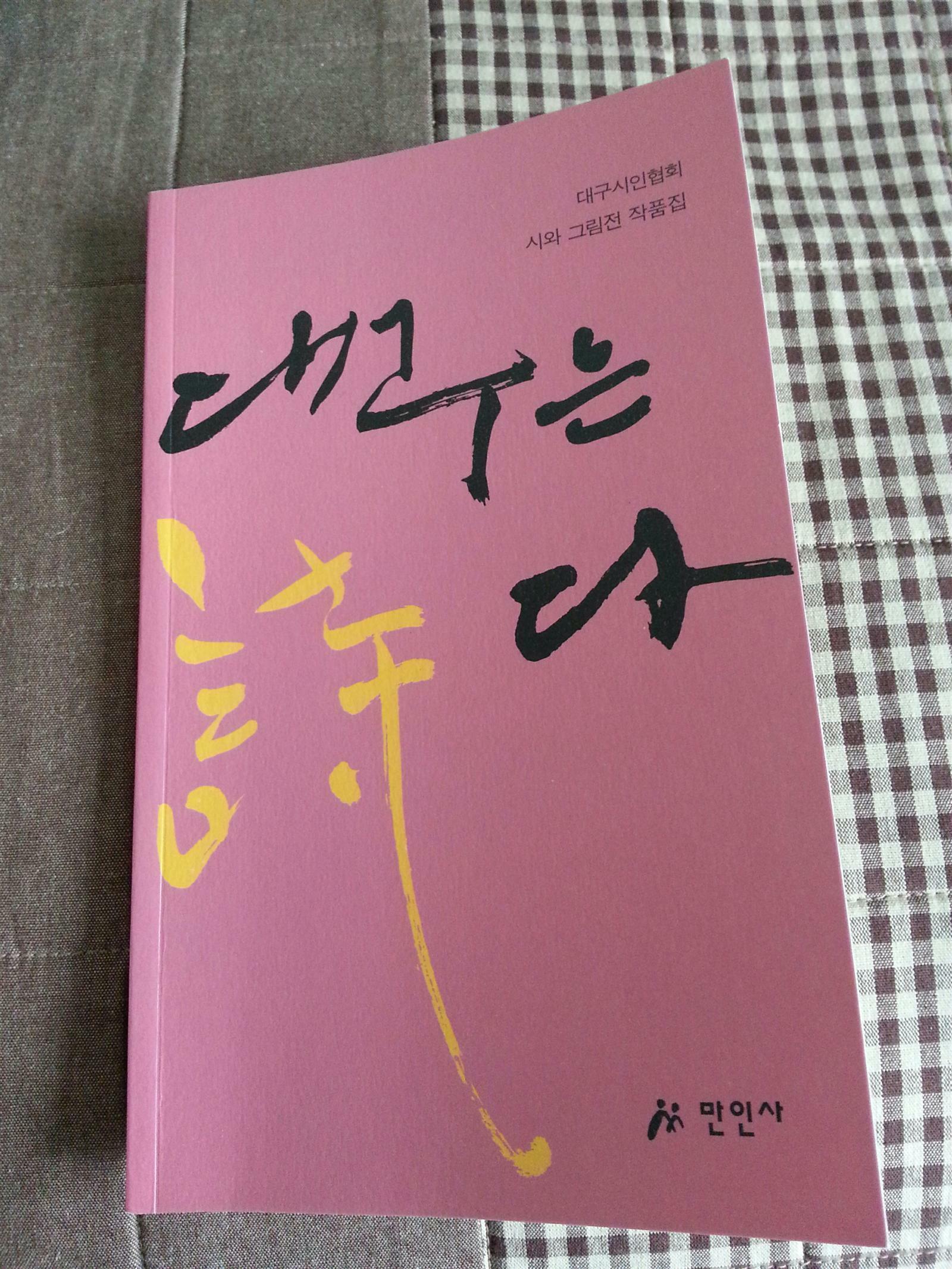

<대구는 시다>

대구시인협회에서 대구 시인들의 시를 묶어놓은 시집을 선물 받았었다.

오래전에 받아 놓고 이제사 읽는다.

미안한 일이다.

읽으면서 마음에 드는 시편 귀퉁이를 접어 놓다 보니 얄팍한 시집이 어느새 불룩해진다.

돌탑

박상옥

돌탑은

손끝의 떨림에서 시작되고

손끝의 안도에서

또 다른 떨림이 시작된다.

멍울진 가슴 보듬어주는 자상함이다.

소망 하나 얹어줄 길손

기다림이며 보냄이다.

비는 자의 간절함이며

침묵의 합장이다.

돌탑은

하늘을 이고 살며

먼 길 돌아서 가는

꽃의 이름이다.

인연

박태진

봄인가 싶더니

꽃잎 하나 바람에 흩날리다

어깨를 툭 치고 춘설처럼 사라진다.

스쳐 비친 생각, 잠시 멈춘 마음에

바람 한 점 일렁인다.

하늘에 떠다니는 티끌 하나가

땅에 있는 티끌 하나를 만나는

우주에서 일어난 티끌보다 작은 일이다.

사람만 알 수 없는

참 기이한 일이다.

올봄이었을까?

기억이 벌써 가물해 지는데 아이들과 함께 대구를 다녀온적 있었다.신랑의 근무지가 그시절 대구였었기에 주말을 이용해 동네 기차역에서 무궁화 기차를 타고 들뜬 마음으로 대구를 향했었다.

20대 초반 친구가 대구에 있는 학교를 다닌다고 자취를 했었던지라 우리는 방학만 하면 모여 대구를 올라갔었는데 너무 춥고,너무 더웠던 기억이 앞선다.그리고 시장에서 주전부리로 순대를 샀는데 찍어 먹으라고 쌈장이 아닌 소금을 챙겨주시는 아주머니를 보고 우린 깜짝 놀랐었는데 나는 대구라고 하면 그 순대에 딸려온 허연 소금과 대구역과 동대구역이 헛갈려 우왕좌왕 전화박스에서 길찾기를 하는데 곁에서 귀엽게 멍 때리고 있는 다른 친구를 보며 깔깔거렸던(지금 생각해 보면 하나 우습지도 않은 일인데 지금도 그친구들을 만나면 ‘대구역 사건‘이야기를 하면서 우린 그때 왜 그리 웃었지?묻곤 한다.) 친구 자취방이 늘 떠오르곤 한다.

그리고 그후,

시간이 훌쩍 지나 찾아간 대구였었다.

그 시절의 대구 모습은 하나 없고,대구에 있었던 그 친구는 지금 분당에 살고 있어 현재 친구도 없다.

대구는 내게 아는 사람 하나 없는 곳이지만,

대구는 내게 애틋한 곳이다.

그래서인지 받아 든 시집의 제목이 눈에 들어찬다.

˝대구는 시다.˝

대구는 이제 애틋함 위에 ‘시‘같은 의미를 포개어도 되겠다.

방천학교

엄원태

너무 아픈 사랑은

사랑이 아니었음을 아프게 노래했던 이는

여기 방천시장 골목에서

카랑카랑한 사랑으로 되살아나 젊음을 산다.

광목천 길게 널어 말리던

신천 자갈밭

동네 큰 개와 어울려 멱 감던 아이 시절을 기억한다.

생선 난전 나물 난전 생생하던

방천시장은

우리 모두의 학교였다.

다시 여기서

나이 든 학생이 되어

젊음을 살아내는 노래한테 배운다.

방천은

살아있는 학교다.

대구를 여행한 장소는 근대사골목거리(마침 계산성당을 들어가볼 참이었는데 주말연속극 ‘부탁해요.엄마‘ 촬영을 한다고 막아섰다.집에서 드라마를 챙겨 봤었는데 성당안에서의 장면은 편집된건지? 보이진 않고, 우리가 거닐었던 골목과 김광석 거리가 잠깐 나왔었다.)와 서문시장,수성연못,그리고 김광석거리를 거닐었었다.

늘 수성연못과 김광석거리가 생각나곤 했었다.

대구를 다녀와서 한동안 김광석의 노래를 찾아 듣고,

올봄을 지내왔었다.

대구는 내게 늘 김광석의 노래가 흐르는 곳이다.

율하에 들다

황명자

시집을 커피로 바꿔주는

카페가 있다.

주인의 얼굴을 지금껏 본 적 없지만

시집을 주면 왜 커피를 주는지 알 수 없지만

전망 좋은 그 카페에서

종종 시집으로 커피를 바꿔 마신다.

참 특이한 카페의 여직원은 물물교환으로

언제나 시집부터 건네받고서 안심한 듯 커피를 내린다.

사장님의 지시라고만 대답하는

예쁘지도 친절하지도 않은 여직원이 있는 카페에서

오늘 난 그의 시집을 커피와 바꿔 마셨다.

그의 시에는 연민과 애연과 갈등,상처가 가득했는데

난 오늘 아메리카노 한 잔에 다 때려넣고서

뜨거운 커피에 녹아 쓴물단물 다 빠진 맹탕이 되어갈즈음

짙은 커피향을 음미하듯,조금은 아쉬운

그의 시를, 아주 천천히

한 모금 한 모금 나눠 마셨다.

대구는 매력적인 도시다.

매력적인 도시 속에서 살아

대구를 표현한,

그들의 삶을 표현한,

그들의 언어가 말랑말랑하다.

저녁이 깊어지는 계절

정하해

어둠은 산자의 눈을 밟아야 올 수 있다.

서로의 환영과 수많은 약속을 이 저녁

밀어낼 수밖에 없는 저 말할 수 없는

무언을,우리는 얼마나 떠안아왔던가

누런 시간이 자동으로 꺼지는 말미에서

홀로 차리는 한 끼의 외로움. 성찬이다.

문지르면 쏟아질 것 같은 그리운 이들

마치 열처럼 오늘 밤 몰려다니는 것은

내 어딘가 타박상 들었기 때문이리라.

얼마전,시인의 성추행 사건의 이야기를 접한후 시를 읽기가 두려웠었다.

작가가 어떤 사람인지 정확히 알고 시집을, 소설을 읽어야 할지도 모른단 강박증이 일다가도 그러기엔 에너지 소모의 피곤함이 쉬이 밀려오게 된다.

시집을 읽는다는 행위가 불신속에서 글자만 읽는 모습이 아닌,행간을 헤아려 작가에게 믿음을 줄 수 있는 시인들이 많이 생겨났음 한다.

대구시인들은 그럴 것이라고 본다.

마음이 편안해지는 시들이 많아 대구 시인들에게 많은 믿음이 간다.

ps.그러고보니 대구에 아는 사람들이 몇 명 있구나!

유00님,후0님,북0000님,붉000님.^^

그래서 대구는 더 매력적인 곳인가보다.