라투르와 근대성의 문제

라투르와 근대성의 문제

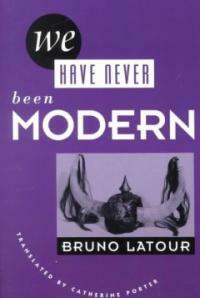

저녁에 버스를 타고 전철역까지 가서 '한겨레21'을 사들고 왔다. 엊그제 퇴고도 못한 원고를 워낙에 황급하게 보낸 탓에 '오류'는 없었는지 확인해보기 위해서였다. 브뤼노 라투르의 <우리는 결코 근대인이었던 적이 없다>(갈무리, 2009)를 서평대상으로 삼았지만 코드를 잘 맞추지 못해서 독서에 애를 먹었다. 기사를 확인해보니 크게 '실수'한 대목은 눈에 띄지 않았지만, 필자가 담당인 구둘래기자의 이름으로 돼 있다! 타이틀의 '착각'이 그대로 반영된 듯싶다.

한겨레21(09. 07. 27) 우리는 '근대인'인 줄 착각한 '중국인'

‘도발성’이 책을 평가하는 기준이라면, 프랑스의 과학기술학자 브뤼노 라투르의 <우리는 결코 근대인이었던 적이 없다>(홍철기 옮김, 갈무리 펴냄)는 단연 돋보인다. 저자는 아예 이렇게 말한다. “누구도 근대인이었던 적은 없다. 근대성은 시작조차 하지 않았다. 근대 세계는 존재한 적도 없다.” 이보다 더 과격할 수 있을까. 고대-중세-근대(현대)라는 역사적 시기구분이 ‘근대인’으로서 우리의 ‘상식’이라면, 라투르의 책은 그 상식에 정면으로 도전한다. 어떤 근거에서인가?

먼저, 라투르가 정의하는 ‘근대’와 ‘근대인’이 무엇인지 알아야겠다. 근대란 새로운 체제와 가속, 파열과 혁명을 가리킨다. 즉, 시간적으로 이전과는 다른 어떤 시대, 혹은 단계로 접어들었다는 의미이며, 이 기준에 미달하는 ‘전(前)근대’는 무엇인가 낡아빠지고 정적인 과거를 지칭한다. 여기에 전제되는 것은 전근대와 근대 사이의 단절과 비대칭성이다. 전근대에서 근대로 이어지는 시간은 비가역적이어서 거꾸로 되돌릴 수 없다. 이 시간의 승부에서 근대는 승자이자 정복자이며 전근대는 패자이자 피정복자이다. 라투르가 비판하는 것은 그러한 비대칭적 이분법이다.

근대성이라는 문제틀은 전근대인(과거)과 근대인(현재)을 나누고, ‘그들’과 ‘우리’로 분할한다. 그리고 각각 다른 방식으로 접근한다. 즉 ‘전근대 사회’ 혹은 ‘전통사회’를 연구하는 인류학자는 연구대상이 되는 사람들의 신화와 민간과학, 정치형태와 기술, 종교, 예식 등을 모두 뭉뚱그려서 다루지만, ‘근대사회’는 그렇게 다루지 않는다. 이 경우에는 인류학 대신에 자연과학과 사회학, 철학이 동원되며, 이들은 사실과 권력, 담론을 분석 대상으로 삼는다.

하지만 라투르가 보기에 근대의 분과적 인식론이 가정하는 '자연/문화' '사실/가치' '문명/야만'의 이분법은 유지되기 어려우며 모든 현상은 혼종적이다. 가령 남극 오존층의 구멍은 완전히 ‘자연적’이라고 하기엔 지나치게 ‘사회적’이며 또 너무나도 ‘담론적’이다. 현실은 모두가 서로 연결된 하나의 ‘연결망’인 것이다. 저자의 비유를 들자면, 현실은 이란과 이라크, 터키라는 세 나라에 의해 찢겨진 쿠르드족의 처지와 같다. 인위적으로 분할돼 있지만 쿠르드족은 밤이 되면 국경을 넘어가 결혼도 하고 세 나라에서 벗어난 공동의 모국을 꿈꾼다. 이것이 하이브리드적 현실이다.

라투르는 이러한 현실에 대한 접근법으로 문화와 관습에 대한 통합적인 연구, 곧 인류학적 연구를 주창한다. 소위 ‘근대세계에 관한 인류학’이다. 이때 인류학자는 자연계와 사회세계라는 근대적 분할을 폐기하고 실험실의 과학자와 정치가를 같은 차원에 놓고 조망한다. 지식과 권력과 풍습에 관한 책을 따로 쓰는 것이 아니라 이들이 모두 연결된 단 한권의 책을 쓰고자 한다. 인식론에 대한 질문과 사회적 질서에 대한 질문이 따로 떨어져 있지 않고 철학과 사회학과 정치학과에 따로 배정되지 않는다. 그렇게 근대세계에 대한 전체적인 조망이 가능할 때, 대상으로서 전근대와 근대가 갖는 차이는 무의미하거나 사소해지게 된다.

사실 근대 세계는 과거와 단절하는 총체적이고 비가역적인 ‘발명품’이었고, 프랑스혁명과 러시아혁명은 그 새로운 세계의 산파처럼 여겨졌다. 하지만 그것은 미몽이었다. 라투르가 ‘기적의 해’라고 부른 1989년 베를린장벽의 붕괴는 사회주의의 몰락을 상징할뿐더러 동시에 자연에 대한 무제한적인 정복과 완전한 지배에 대한 자본주의적 헛된 희망의 종말을 상징한다. 연결망적 관점에서 볼 때, 서구에서의 혁신은 급진적인 단절과 비가역적인 운명을 초래한 ‘영웅담’이 더 이상 아니다. 지식순환에서 약간의 가속과 행위자 수의 미미한 증가, 과거의 믿음에 대한 약간의 변경 정도가 있었을 뿐이라는 것이 라투르의 평가다. 그가 근대의 경기장 대신에 발견하고자 하는 것은, 훨씬 더 넓은 비근대적 세계의 장이다. 이 장을 그는 어원적 의미에서의 ‘중국(中國, Middle Kingdom)’이라고 부른다. 우리는 ‘근대인’인 줄 착각한 ‘중국인’이라고 해야 할까?

09. 07. 19.

P.S. 참고로, 기사의 마지막 문장이 염두에 둔 대목은 "반근대인들은 탈근대인들처럼 그들의 상대방의 경기장을 받아들였다. 다른 경기장이 우리 앞에 열려 있다. 이는 비근대적 세계들의 장이다. 그것은 중기 왕국(Middle Kingdom)이며 중국만큼이나 광활하면서도 거의 알려져 있지 않다."(131쪽)이다. 사전에는 고대 이집트의 '중기 왕국'이라고도 나오지만, 나는 'Middle Kingdom'이 시간보다는 공간에 맞춰져 있는 듯해서, '中國'이 더 적합한 번역이지 않나 싶다. '중국'과 같은 '중앙왕국'.

독서에 애를 먹은 건 라투르의 독특한 사고에 적응하는 데 시간이 걸린 때문이기도 하지만, 초반부의 번역도 좀 낯설었기 때문이다. 라투르는 일간지에 실린 남극 오존층 파괴에 관한 기사를 읽어내려가면서 기상학과 화학, 경제, 정치가 뒤섞여 있는 하이브리드적 현실의 사례로 제시하는데, 초반부터 이런 번역문이 나온다. "계속 읽어 내려가 보면 나는 고층대기를 연구하는 화학자에서 아토켐과 몬산토의 최고경영자로 변신한다.(17쪽) 이 대목의 원문은 "Reading on, I turn from upper-atmosphere chemists to Chief Executive Officers of Atochem and Monsanto (...)"이다. 나는 'turn'이라는 동사가 '시선이 옮겨간다'는 뜻 정도이지 싶은데, 역자는 과격하게도 '변신한다'라고 옮겼다. 불어본에는 그런 뉘앙스가 있는지 모르겠지만 읽기에 어색하다.

일단 한번 '변신'하게 되면 이후의 변신은 좀더 쉬워진다. "몇 문단을 더 읽어 내려가면 나는 주요 선진산업국가의 수장으로서 화학, 냉장고, 에어로졸, 비활성 기체 문제에 휘말려든다."(18쪽)는 대목도 원문은 "A few paragraphs later, I come across heads of state of major industrialized countries who are getting involved with chemistry, refregerators, aerosol and inert gases."이다. 몇 문단 내려가다 보면 이런 환경 문제로 골치가 아픈 선진국 정상들에 관해 읽게 된다는 뜻인데, 여기서도 '수장으로서'라고 옮긴 건 지나친 감정이입이 아닐까. 독서과정 자체가 주체와 대상이 뒤섞이는 하이브리드적 과정이라는 주장을 함축한 게 아니라면 좀더 자연스럽게 옮기는 편이 좋았겠다.

덧붙여, 67쪽 이하에서 'historian of ideas'는 '이념사가'로 옮겨졌는데, '사상사가'가 더 나을 듯하다(온갖 사상들의 역사를 다루기에). 69쪽 "근대의 비판적 입장이 불가능해지는 지배적인 장소를 복원한다"에서 '근대의 비판적 입장이 불가능해지는 지배적인 장소'는 '근대의 비판적 입장의 등장과 함께 상실한 지배적 장소(the dominant place it had lost with the modern critical stance)'이다.

그리고 조금 의외의 오역. 연결망적 현실에 접근하는 데 '비판의 삼분법'(인식론, 사회학, 해체주의)이 갖는 한계 혹은 딜레마를 라투르는 지적한다. "이것은 해결의 기미가 보이지 않는 딜레마로서, 인류학은 내가 '자연-문화'라고 부를, 이음새 없이 이어진 직조를 통해서 우리가 차분하고 간단하게 이 딜레마를 다루는 데 익숙해지도록 만들지 못했다."(32쪽). 번역문만으로도 난센스라서(라투르는 인류학을 대안으로 제시하는데, 인류학이 이 딜레마를 다루지 못한다?) 원문을 찾아봤다. "This would be a hopeless dilemma had anthropology not accustomed us to dealing calmly and straightforwardly with the seamless fabric of what I shall call 'nature-culture' (...)"이다.

아무리 봐도 내가 보기엔 'if가 생략된 가정법' 문장이다. 다시 옮기면, "만약 인류학이 내가 '자연-문화'라고 부르는, 이음새 없는 직조물을 우리가 차분하고 익숙하게 정면으로 다룰 수 있도록 해주지 않았다면, 이것은 해결 가능성이 없는 딜레마일 것이다." 다시 반복하자면, 라투르는 '근대세계에 관한 인류학’, '대칭적 인류학'을 주창한다...