식목일이자 한식이었던 어제.

해마다 운을 띄어보지만 늘 시큰둥이었던 남편에게 올해는 내가 꾀를 내었다.

"여보, 한식인데 아버님 산소에 다녀올까? 아니면 일요일마다 하던대로 등산갈까?"

운동을 즐기지 않아 몇 주일째 일요일마다 산에 오르는 것이 달갑지 않은 채 동참했던 남편, 그 소리 듣자 얼른 산소엘 가자고 한다 (아이에게 뭔가 하라고 권유할때 내가 잘 쓰는 방법인데, 남편이나 아이나 크게 다르지 않구나 ~ ^^ )

추석과 설의 그 밀리는 도로가 아닌, 한적한 도로를 달려 아버님 산소엘 다녀왔다.

근처의 평택호에도 들러보고.

바다인 줄 알았는데 동서 말이 바닷물을 막아서 만든 호수란다. 그래도 물을 보니 역시 가슴이 탁 트이는 느낌이라 좋았고, 사촌들끼리 좋아서 이리 저리 뛰어 노는 아이들 모습보니 그것도 좋았다. 아이들의 일상이라는 것이 매일 저렇게 뛰어 놀다 배고프면 먹고, 지치면 자고, 그러는 것 아니었나? 나 어릴 때만 해도 말이다. 지금은 동네에 저렇게 함께 뒤어 놀 친구들이 없다. 그러니 엄마 보고 놀아달라고 아이는 조르고, 나이 든 엄마는 힘들고, 끙~

근처 공원에 이런 설치물이 있었는데, 금속이 아니라 나무로 만들어져있었다. 소녀가 손에 들고 쳐다보고 있는 것은 '새'.

점심 먹으러 들어간 식당 뒷뜰에서 내 눈에 들어온 진달래. 꽃잎 한장 한장이 참 섬세하다. 곡선을 그리며 뻗어 나온 수술들 까지도.

집에 돌아와 저녁 먹으며 아이와 이런 저런 얘기. 다린이는 엄마가 무슨 말 할 때 제일 속상하냐고 물었더니 네 마음대로 하라고 할 때 라고 한다. 아무리 설득을 해도 안 듣거나, 허락 안 할 것 알면서 수시로 해도 되냐고 물어올 때 (예를 들면 컴퓨터 게임이라든지) "그럼 네 맘대로 해." 내가 곧잘 그러니까. 그리고 엄마가 한숨 쉴때 란다.

그래, 새겨 들으마.

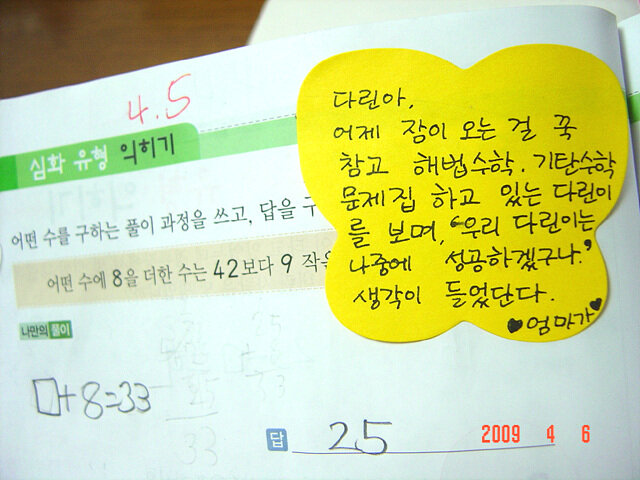

하고 싶은 말이 생각날 때 나는 수시로 아이가 볼 만한 곳에 이렇게 쪽지 붙여 놓는 것을 좋아한다.

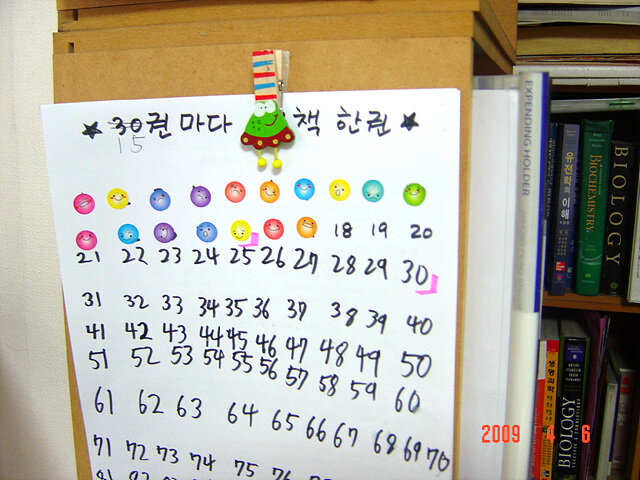

되도록 책은 빌려서 봐 주었으면 좋겠는데, 꼭 사서 보고 싶은 책들이 있는 모양이다. 그래서 만들었다. 빌려 온 열 다섯 권의 책을 다 읽고 나면 (처음엔 서른 권이라고 아이가 정한 것을 심한 것 같아 내가 열 다섯권으로 고쳐 주었다.) 한 권씩은 직접 사주기로.

지금 열심히 읽고 있다 ^^