-

-

우리 딴 얘기 좀 하면 안 돼? - 아흔 살 넘은 부모 곁에서 살기, 싸우기, 떠나보내기

라즈 채스트 지음, 김민수 옮김 / 클 / 2015년 6월

평점 :

절판

만화라고 하기엔 글씨가 지나치게 많다. 아, 물론 나는 그게 싫지 않다. 그래서 이 책은 '만화 에세이'라고 불리는가 보다. 책의 글자 폰트가 너무 예뻐서 따라 쓰고 싶은데 뭐, 펜으로 글을 쓰는 일이 좀처럼 없는 나로서는 뭘 가지고 연습해야할지 모르겠다. 이건 책에 대한 잠깐 잡스런 이야기였고.

책의 저자 '라즈 채스트'는 외동딸이며 나이 많은 부모님과 이별을 준비중이다. 이 에세이는 부모님들이 모두 90세를 넘겼을 때를 그리고 있는데, 그들은 점점 허약해지고 있고 정신을 잃고 있다. 그럼에도 본인들의 성격은 그대로 유지한다. 인간의 본질은 변하지 않는다는 것을 확인한 셈이다.

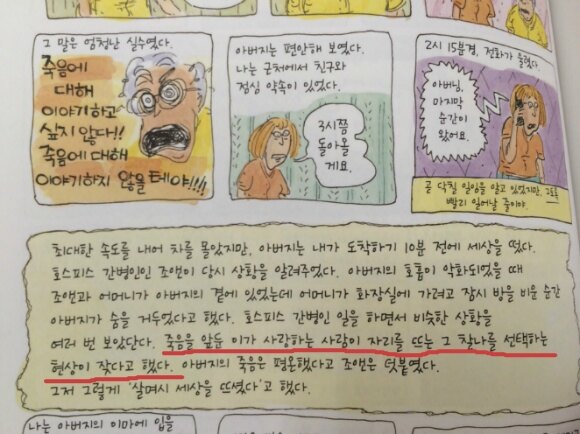

그래서일까, 이 책에서는 죽음에 이르러 모두 화해했다, 라는 메세지를 보여주거나 하지는 않는다. 딸은 어린 시절부터 엄마의 압박이 몹시도 싫었는데, 거기에 대해서 미안하다는 사과의 말을 듣지 못한 채로 엄마와 이별하게 된다. 현실이란 무릇 이런것이 아닐까 싶다. 죽음 앞에서 모든 것들이 화해하는 것, 그건 이상적인 게 아닐까. 우린 결국 화해하지 못한 채로 이별하게 될지도 모른다.

화장을, 연애를, 책으로 배우려는 사람들이 많듯이 나의 경우에는 이별을 책으로 배우려고 하는 것 같다. 어쩌면 미리미리 배워둬야 나중에 무너지지 않을 수 있다고 생각하는지도 모르겠다. 간혹 여동생과 만약 엄마가 돌아가신다면, 하는 이야기를 나누는데, 그럴 때마다 우리는 똑같이 말한다. '난 못살 것 같아', '나도.' 생각만해도 가슴이 미어지는데, 정작 지금보다 더 시간이 흘러 부모와의 이별이 가까워온다면, 나는 어떤 생각을 하게 될까. 이 책의 저자, '라즈 채스트'처럼 그들을 돌보는 데 돈이 필요할테니 '부모님이 돈을 모아둬서 다행이다' 라고 생각할 지도 모르겠지만 어쩌면 '왜 이것밖에 못모았을까'란 현실적인 생각을 하게 될지도 모르겠다. 라즈 채스트는 외동딸이었으니 그것이 온전히 자신의 몫이었지만, 우리는 삼남매, 지금은 의좋게 지내고 있다고 해도 어쩌면 거동이 불편한 부모 앞에 돌보기를 서로에게 미룰 수도 있지 않을까. 현실 앞에서 우리는 지금과는 다른 모습을 보이게 되지 않을까.

혹여 너무나 약해지고 또 정신까지 놓아버린다면, 이별의 과정은 험난할지도 모르겠다. 그러면 오히려 더 바라게 될 지도 몰라. 도대체 언제쯤 가시려는거지? 하고. 그래놓고서는 또 얼마나 자책을 할까. 우리는 서로에게 안정감을 준 채로 이별할 수 있을까?

라즈 채스트는 아버지와 어머니의 임종을 지키지 못했다.

허약하고 소심해서 늘 어머니에게 잡혀 사는 아버지가 불쌍했지만, 그런 강압적인 태도를 고쳐야한다고 생각하는 딸 앞에서 아버지 역시도 '네 어머니가 옳다'고 말한다. 어쩌면 우리는 우리만의 확신으로 다른 사람의 삶을 함부로 추측하는지도 모르겠다. 내가 보기엔 옳지 않은 것이 누군가에게는 자연스런, 받아들여야 하는, 그 사람 나름의 삶의 형태일 수도 있겠구나.

아버지와 어머니만 늙어가는 게 아니다. 나도 늙어간다. 아버지와 어머니에겐 자식들이 있는데, 내게는 없다. 앞으로 어떻게 될지도 모른다. 내가 생각하는 나의 노년은, 평화롭고 조용하게 좋아하는 책 읽고 매일 와인이나 홀짝이면서 다른 노인들과 어울려 수다 떠는 삶이다. 실버타운으로 들어가 살다가 몸이 많이 불편해지면 요양원 같은 곳으로 들어가야 하겠지. 그러나 이것은 그저 지금의 내 생각일 뿐이지, 나는 지금보다 훨씬 더 초라하게 늙어갈지도 모르겠다. 요양원에 들어갈 돈 따위 없을 지도 모른다. 어쩌면 술과 고기를 끊어야 하는 노인이 될런지도 모른다. 아, 나는 인생의 즐거움을 어느 하나 포기하고 싶지 않은데, 뭐가 나은 걸까. 즐길 걸 즐기면서 삶을 조금 짧게 유지하는 것, 혹은 쾌락을 포기하면서 그것을 길게 가져가는 것. 나는 결국 내가 바라는대로, 나이든 친구들도 어린 친구들도 곁에 두게 될까? 누군가와는 젊은 시절을 추억하며 도란도란 이야기하는, 그런 노년의 삶을 가질 수 있을까?

라즈 채스트의 엄마는 죽음에 대해 얘기하기를 꺼려한다. 제목은 '우리 딴 얘기 좀 하면 안 돼?' 는 거기에서 온 것. 나 역시 죽음에 대한 얘기 하기를 꺼린다. 죽음은 여전히 내게 멀고도 무서운 것이기 때문이다. 무서운 것은 어쩌면 내 생각만큼 멀지 않았다고 인식하고 있어서인지도 모르겠다. 게다가 그것이 예외없이 누구에게나 찾아드는 것임을 알기 때문일지도.

내 삶이 앞으로 어떻게 펼쳐질지 모르고, 나는 앞으로 살면서 누구와 어떤 이별을 하게 될지도 모른다. 어쩌면 지금보다 저축을 더 열심히 해야 할지도 모르겠다. 책을 다 읽고 책장을 덮고나면, 한 손으로 턱을 괴고 하염없이 창밖만 바라보고 싶어진다. 나는 누구이고 여긴 어디일까. 나는 어디까지 온 것일까. 그리고 어디까지 가게 될까.

어쨌든 지금은 하이힐을 신을 것이다.