나의 육체가 매우 많이 지쳐있어서 아무것도 하고 싶지 않았다. 무엇이 나를 쉬게해줄까, 무엇이 나의 스트레스를 조금쯤 죽여줄까, 이것저것 생각하다가 나는 맥주를 선택했다. 그렇다면 맥주와 함께 할 책은 무엇? 하고 고민하다가 거침없이 이 책을 꺼내들었다.

와-

이건, 정말이지, 완전 러블리해서 돌아버릴 지경. 종국엔 소리내어 읽어보기까지 했는데, 맥주를 마시면서 읽기에도 제격이고 스트레스가 머리끝까지 차올랐을 때 읽어도 딱이다. 처음 이 책을 받아들고서는 대체 이건 어떤 종류의 책인가, 하고 고개를 갸웃하며 책장을 펼쳤다. 그리고 그 첫장에서 나는 이런 그림을 보게됐다.

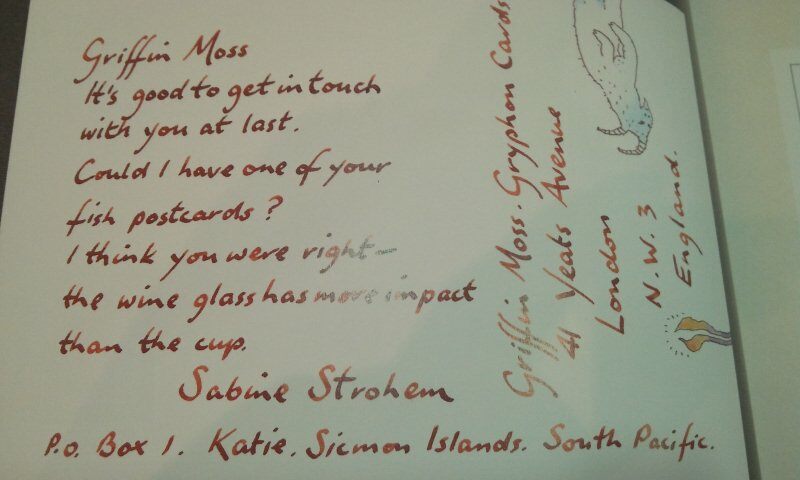

아아, 이것은 그림책? 그리고 뒷장을 넘겼다. 그랬더니 이런 글이 나왔다.

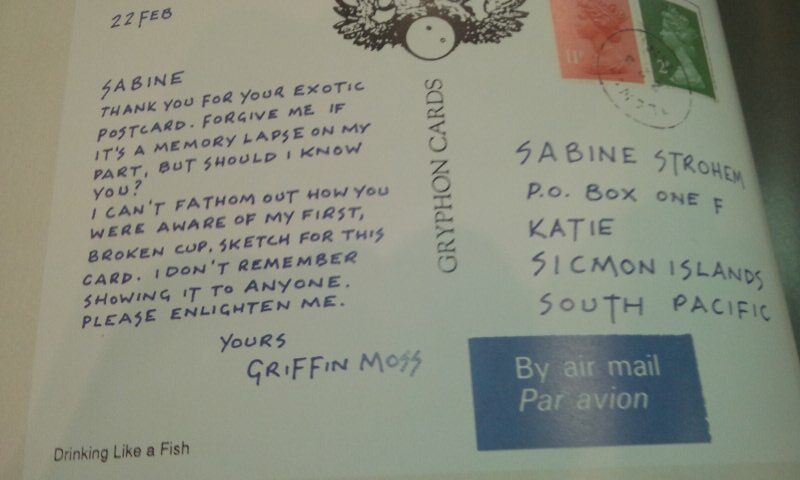

그러니까 앞의 그림은 postcard, 즉 엽서의 앞면이었던거다. 뒷면은 내용으로 채워진 것. 아! 이 형식이 놀랍고 깜찍해서 그것만으로도 기분 좋아진다. 그리고 책장에 넣어뒀다가 오늘 다시 꺼내어 읽어보게 됐는데, 아, 정말이지, 내용도 사랑스러워. 마침내 너에게 엽서를 보낼 수 있게 되어서 좋다는 이 엽서라니. 그래서 나는 처음, 이들은 그러니까 오랫동안 만나지 못한 사이인가? 하는 생각을 했다. 그런데 이 엽서를 받은 griffin 은 이런 답장을 보낸다.

날 용서해줘, 난 네가 기억나지 않아, 그런데..내가 너를 아니? 오오, 몰라? 기억이 ... 안나? 한 쪽은 기억도 못하는 사람을 한 쪽은 좋다고 엽서를 쓴거야? 한 쪽은 신경도 쓰지 않는 사람인데 이렇게 엽서가 날아온거야, 정말? 흥분됐다. 상대가 어떤 대답을 하게될까. 실망하게 될까? 기억을 떠올리게 하기 위해 어떤 에피소드를 말하게 될까? 이런 생각을 하다가 오, 기분이 좋아지고 말았다. griffin 이 sabine 에게 보낸 이 엽서의 그림은 이렇다.

이들의 다음 엽서가 기다려졌다. 이들이 어떤 말들을 하게 될지, 그것은 어떤 기분을 주게 될지 기다려졌다. 고작 서로가 서로에게 보낸 한 장씩의 엽서를 읽었을 뿐인데, 오, 나는, 나는, 벌써 행복해졌다. 그리고 다시 sabine 가 보낸 엽서에는 이렇게 쓰여져 있었다.

No, griffin, you don't know me, not in the way you mean, though i've been watching your art for mamy years.

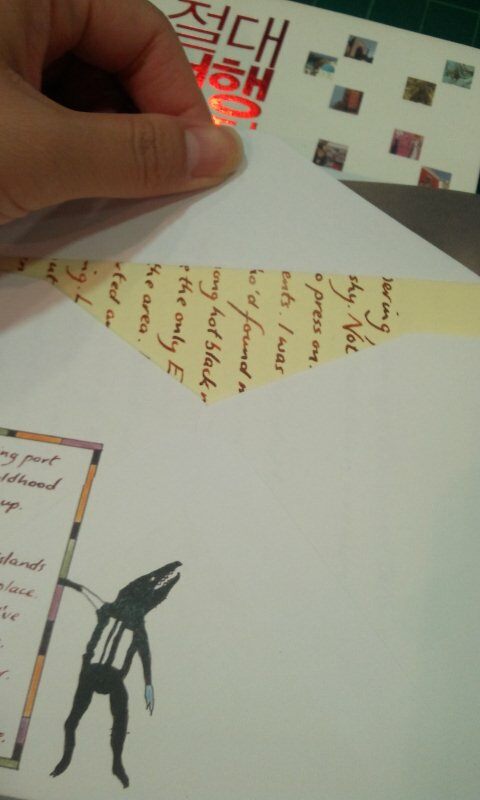

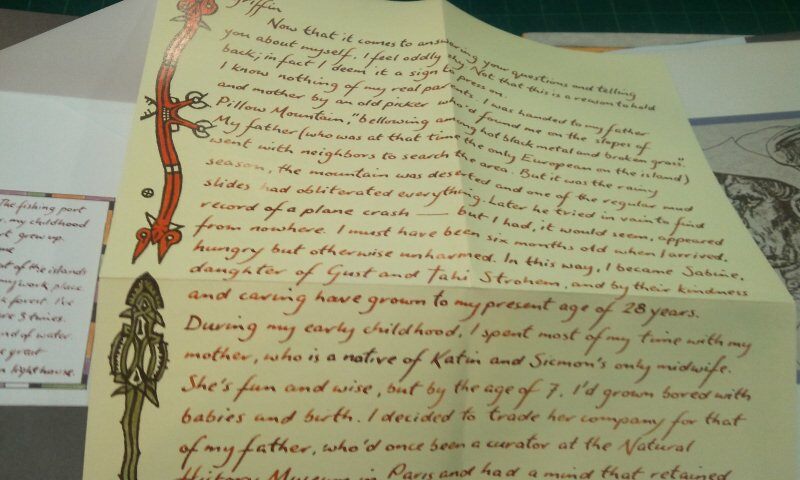

아, 그러니까 이들은 '서로' 아는 사이가 아닌거였다. 이들은 만난 적도 없는 사이었던거다. 그런데 이들이 엽서의 그림을 고르고 글을 써서 상대에게 띄워 보낸다. 서로 다른 곳에 사는 이들이. 게다가 이 책은 얼마나 사랑스러운지, 엽서로 못다한 말을 편지로 대신하기도 한다. 책장을 펼치면 거기 바로, 편지봉투가 있고, 그 안에 편지가 들어있다. 앞뒤로 빼곡하게 채워진 편지.

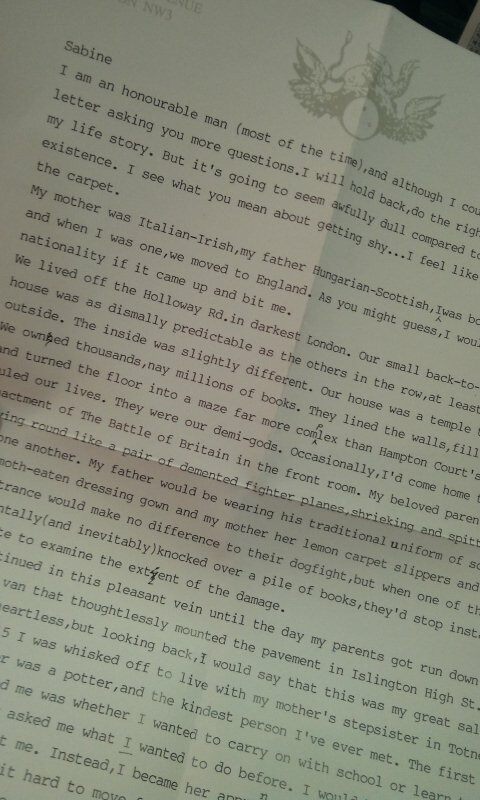

아...너무 좋아, 너무 좋아! 내가 편지를 받은것처럼 마구 행복해진다. 가끔 알아볼 수 없는 철자가 보여서 끙- 했는데, 이 긴 편지를 받은 grffin 역시 질 수 없다는 듯 편지로 답장을 보낸다. 그런데 오, 자기는 손글씨를 잘 못쓴다며 타이핑 해서 보낸거다. 하하하하하하하하하하하하.

물론 알아볼 수 있게 타이핑 했다고 해서 내가 뜻을 다 알 수 있는건 결코 아니지만, 일단 보기는 편했다. 하하. 게다가 이 편지는 얼마나 사랑스러운지, 타이프로 쳐놓고 다시 읽으면서 틀린 단어들을 자기가 고친 흔적도 있다. 아. 미치겠다. 나는 자꾸만 히죽히죽 웃음이 난다. 정말이지, 소리내서 읽어봤다니까. 내 발음 들으면서 혼자 본토발음 아닌가, 하는 생각도 가끔 해가면서 말이다. ( ")

물론 이 편지들이 사랑스럽기는 했지만 뒤쪽에 다시 한 번 빼곡한 편지들을 봤을 때는, 편지를 읽는 당사자가 아닌 '영어를 잘 못하는 독자'로서 짜증이났다. 간단하게 몇 줄 안되는 엽서쪽이 읽거나 이해하기에 훨씬 편했으니까. 그냥 계속 엽서로 써주지, 왜 편지로 썼담, 하면서. 그렇지만 내가 당사자였다면 짧은 엽서만큼, 아니 그보다 훨씬 더, 긴 편지가 나를 행복하게 해줬을거라고 생각한다. 그 안에 자신이 어떤 삶을 살았는지, 또 현재는 어디서 어떻게 지내고 있는지를 말하고 있다면 말이다.

모르는 이들이 엽서를 주고 받게 되고, 각자의 삶을 이야기하다가 서로의 이야기를 들어주면서, 이들이 서로에게 점점 더 큰 자리를 차지하게 되는건 뻔한 일이다.

sabine 는 엽서에 이런 내용을 쓴다.

you and I will heal each other.

griffin 은 이제 이런 요구를 한다.

I want to know what you look like. will you send me a photograph?

sabine 는 사진을 보여줄 수 없지만 니가 나를 보고 싶다면 여기로 오면 된다고 말한다.

그들은 이제 어떻게 될까.

엽서를 보내고 사랑이 싹트는 감정들을 지켜보고 있노라니 당연하게도 '다니엘 글라타우어'의 『새벽 세시, 바람이 부나요?』가 떠오르지만, 그렇다고해서 이 작품이 그 소설과 닮아있다는 생각은 들지 않는다. 그 책이 떠오르긴 하지만, 이 책은 그 책과 다르다. 이들의 감정은 그들의 감정과는 약간 다르다. 사랑에 빠진건 마찬가지지만, 사랑이란 건 원래 대상에 따라 조금씩 다른 형태를 만들어가기 마련이니까.

이 책의 마지막장까지 읽고나면(사실 몇장 되지 않는다), 이 책의 다음 시리즈 혹은 그 다음 이야기가 나와야 할 것 같고, 반드시 나와 있을것만 같다. 새벽 세시에서는 새벽 세시로 끝나는 것이 가장 완벽한 결말, 이라는 생각을 지울수가 없지만(물론, 나는 그 다음 이야기인 『일곱 번째 파도』도 매우 많이 사랑한다.), 이 책은 그 다음 편이 반드시 존재해줘야 한다. griffin 은 자신에게로 올 sabine 를 기다리고 있거나, 혹은 체념하고 포기한 griffin 에게 sabine 는 처음에 그랬듯, 기적처럼 다가가게 되지 않을까.

배가 고프거나 부르거나 술을 마셨거나 안마셨거나 우울하거나 그렇지않거나 사랑중이거나 이별후거나, 그 상황이 어쨌든지간에 이 책은 읽기에 나쁜 때가 없을 것 같다. 지하철이든 방 한구석이든 어디서든 읽어도 좋을것이다. 반드시 가장 소중하게 생각하는 책장에 꽂아두어야 할 책이다. 엄청나게 사랑스러운 책이다. 나는 내가 이런 책의 책장을 넘겼다는 사실이, 무척 좋다.