원래 그런 사람이 아니라고 말하면 예전에 ‘애덤’ 일(한국 번역본과 원서가 다른 구성이었던 일)로 출판사에 전화한 적이 있기는 하지만. 아무튼 난 그런 사람은 아니다. 알라딘에서 배송된 책의 표지가 찢어져서 와도 교환이 귀찮아 한 번 궁시렁대고 말거나 아니면 알라딘서재 이웃님들에게 고자질하거나. 아무튼 그런 사람은 아닌데, 북펀딩한 책 <영장류, 사이보그 그리고 여자>의 경우는 달랐다.

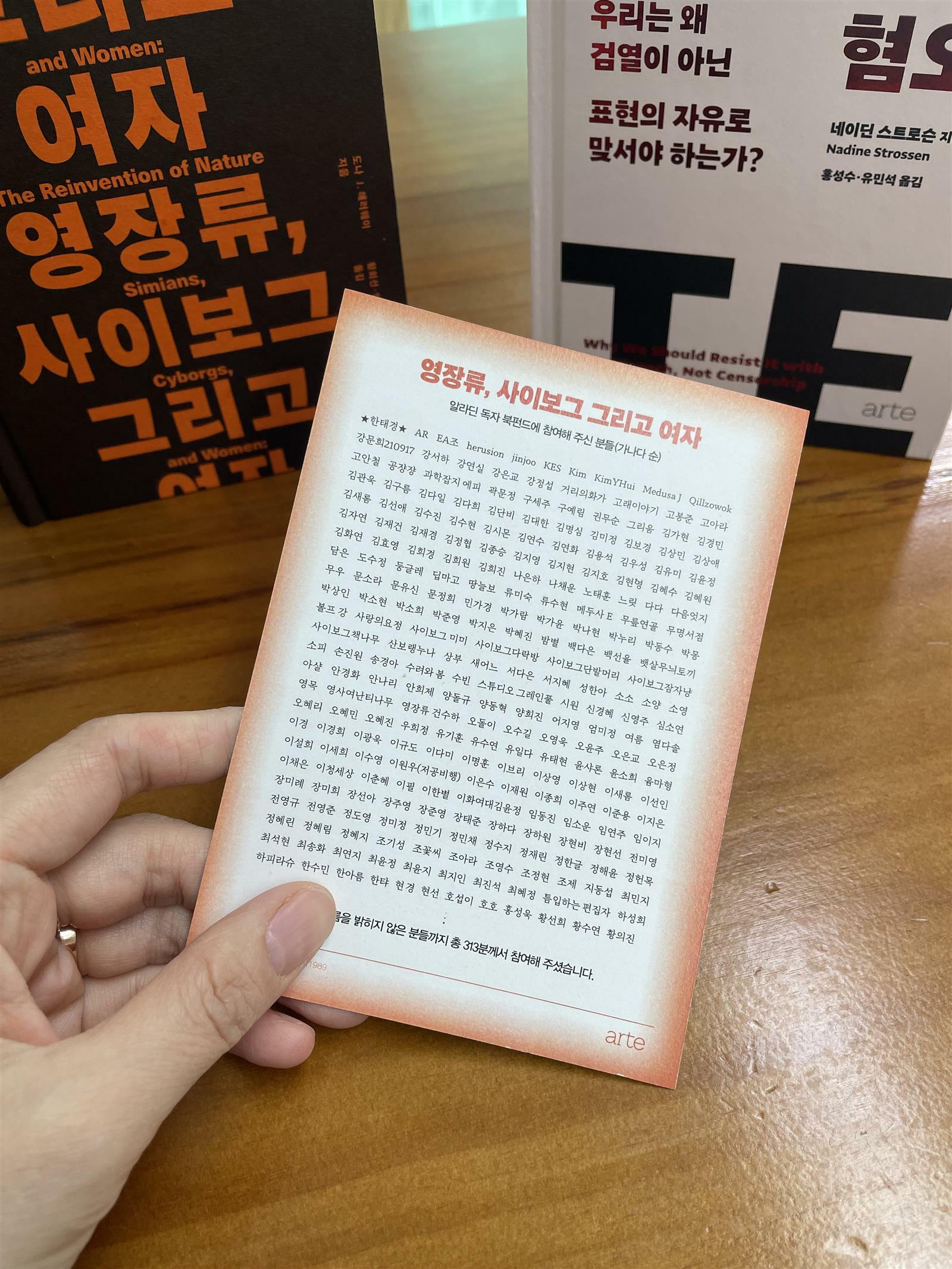

일단 다른 이웃님들의 인증사진이 속속 도착했는데 내 책은 도착하지 않았고. 며칠 후, 같이 신청한 노트도 잘 도착했는데, 북펀드 명단을 찾을 수가 없는 거다. 나는 이게 별지 엽서로 제작된 줄도 모르고 책장을 여러 번 넘겨보다가 해당 페이지가 안 보여 아, 책이 잘못 왔구나! 하는 생각을 하게 됐는데. 북펀딩 화면에 가서 확인해 보니 이게 <별지>라는 거다. 다시 택배상자와 책을 샅샅이 뒤졌는데도 별지엽서를 찾을 수 없어 결국 출판사에 전화하기에 이른 것이다.

점심시간이라 간단히 메모를 남기고 나중에 담당자와 통화를 했는데, 별지 엽서가 동봉되지 않았다는 내 말을, 편집자는 그대로 믿어주었다. 나도 미안한 마음에, 그 엽서가 아주 꼭 필요한 건 아닌데, 친구들이랑 같이 닉네임도 맞추고 해서 나도 한 장 갖고 싶은 마음에 연락을 했다, 덧붙여 말했다. 편집자 왈, 엽서를 사람이 한 장, 한 장 넣다 보니 그런 일이 생길 수도 있어요, 하며 미안하다고 하는데, 오히려 내가 미안해지는 심정. 그래서, 나도 모르게, 좋은 책이 다시 나와서 너무 기쁘고 감사해요. 앞으로도 좋은 책 부탁드려요, 라는 말을 더했고. 편집자는 내 닉네임을 물어봤고, '사이보그~' 시리즈 기억난다 했고, 그렇게 훈훈한 대화는 이어졌다. 죄송한 마음에 엽서를 보내면서 신간을 한 권 보내준다는데, 아니에요, 괜찮아요, 라는 말이 나오지는 않았고, 그렇게 별지 엽서와 신간 선물이 도착했다.

내 닉네임이 잘 새겨졌나(?) 확인하고, 반가운 이름들을 찾아보며, 신간을 어루만졌다. 독자의 소소한 마음까지도 헤아리는 좋은 편집자가 있는 회사이니, 이 출판사 잘 돼라, 하는 응원을, 응원의 마음을…. 여기에 올려본다.

이제, 친구들이랑 같이 읽기만 하면 되겠다. 두께를 보시라. 후덜덜.