책의 말미를 향하고 있을 때

굉장히 와닿는 문구를 읽게 됐다.

삶이란 나이먹고 병들고 약해져 가는걸

익숙하게 받아들이는 거라나.

아마 이 말보단 훨씬 짧게 쓰여진

임팩트 있는 3문장 정도의 글이었는데

이 말이 왠지 불경문구처럼 큰 의미처럼 다가왔다.

이 책은 아니지만, 어떤 작가는

40대가 됐음에도 30대의 정신으로 살거나,

50대가 되어 가는데 40대로써 그 시간 감을

잘 인지해내지 못하고 살고 있는 사람들의

정신적 각성이 필요함을 얘기하는 걸 읽었었는데,

이 책의 이 한줄이 어쩌면 이 지적인 글을

한줄로 요약할 흔히 요즘 말하는

뼈때리는 말은 아닐지 생각이 들었다.

생로병사야 모든 인간이 겪는 과정이지만

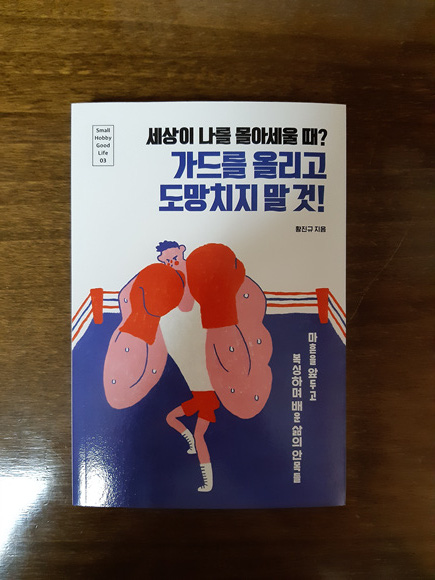

복싱으로 삶을 배운 과정을 얘기하는 책에서

운동해서 건강해졌다는 말이 아닌

약해짐을 인정해가는 과정이 삶이라 말하는 걸

책속에서 읽게 된다는 추측은 하기 어렵지 않은가.

저자는 회사원이었다가 우울증 등으로

본인이 진정 원하는 삶을 찾아

작가이자 철학가이며 프로 라이센스를 갖춘

복싱인으로 살아가는 중이라 책 속에 들어있다.

철학가로써의 삶이 작가란 툴로 녹여서

복싱을 배우고 써본 경험을 적어본 책이 이 책 같다.

독자로써 책의 가치로 말하자면 만점 이상을 주고 싶다.

복싱을 어설프게 경험한 사람으로써

저자의 얘기를 전혀 공감 못할 사람보다는

공감대를 형성하며 읽을 수 있었고,

책이 줄 수 있는 미사여구 보다는

책이 쉬이 줄 수 없을 리얼리티가 이 책에 있기 때문에.

그 이외에도 장점은 많다.

의외로 이 작가 괜찮다 느낀 부분 중 하나라면

본인의 서운함을 체육관 관장에게

스스로 상처입힐 수도 있다고 예상하는

쓴 말들을 내뱉고 그날 괴로웠다는 얘기였다.

본인이 옹졸했음을 책의 소재로 쓴 것인데,

이 한줄을 쓰고 안쓰고는 저자 마음 아니었겠는가.

근데 그는 굳이 아무도 모를 그 마음속 경험이자 얘기를 썼고

독자인 나같은 불특정 사람들에겐 읽을 수 있게 했줬으니까.

책 전반에 흐르는 또다른 느낌은

자존심과 고집이 특징적이다.

고집과 아집은 좀 결을 달리 한다고 보는데

자신의 삶을 지탱해 줄 현재의 갑옷이 될 특유의 자존감과

그 자존감을 보완해 줄 고집을 장착한 듯 책에 느낌들이 흐른다.

스스로 독학한 철학이라 하는 책에 베어있는 그 철학들도

날 것의 느낌과 독자에게 공감을 하게 만드는

저자 자신의 느낌들로 채워져 있고.

복싱을 조금 해본 사람들이라면

무척이나 다른 각도로써 더 재밌게 읽어 볼 수 있을 좋은 책이다.

복싱에서 본인의 삶에 대한 겁을 깬 저자에게

독자는 같은 시도를 하고픈 용기를 얻게 될 거 같다.