-

-

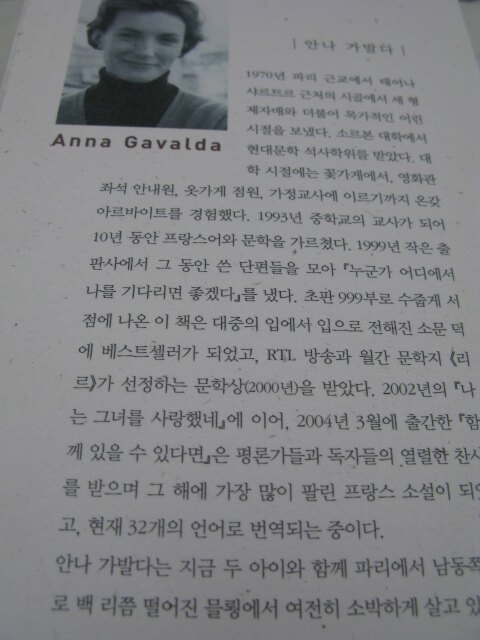

함께 있을 수 있다면 1

안나 가발다 지음, 이세욱 옮김 / 문학세계사 / 2006년 12월

평점 :

구판절판

아무리 일상상의 평범함을 다룬다고 하여도 소설은 소설이고 드라마는 드라마이다. 우리가 사는 지겹다고 할 수도 있는 반복적인 일상생활은 결단코 소설에서 소재로 쓰이고 출판될 수는 없다. 출판되는 모든 것은 누군가에게 읽히기 위해 쓰여져 있기 때문에 읽는 사람의 호기심이나 흥미를 끌지 못하면 누구에게도 보여주지 않는 일기를 쓰는 것과 차이가 없다.

외국 소설을 읽을 때 늘 그렇듯이 영미권 단어에 익숙하여 그나마 영미권쪽 문화를 볼 때는 받아들이는 속도가 그나마 빠르지만 평소에 접하지 않는 문화권의 소설은 가장 중요한 등장인물의 이름부터 혼동되어 - 이름에서부터 남자인지 여자인지에 대한 구분을 할 수 있는 우리나라 책을 읽는 것과 달리 - 몇 십페이지가 지나도록 읽고 있는 대상자의 행동이 남자인지 여자인지도 모르고 읽고 있다가 '아, 이 사람은 여자가 아니라 남자구나'하게 되었다.

소설에는 크게 4명의 중요한 사람이 나오는데 초반에 순차적으로 한 명씩 등장을 하고 퇴장을 하여 각 인물들이 만날 수 밖에 없는 당위성을 제시하게 된다. 하등 상관없이 일단 만난 후에 다시 과거로 거슬러 어떻게 만나는지에 대해 이야기할 수도 있겠지만 보통의 소설은 순차적으로 보여준다.

요리사와 청소부와 집에서 놀고 있는 세 명의 젊은이와 할머니가 등장하는데 책에 대한 리뷰가 많이 있었고 프랑스에서 엄청나게 많이 팔린 베스트셀러라고 하여 책에 대한 소개나 어떤 내용인지에 대한 아무런 정보도 보지 않고 읽게 되었다. 1권을 거의 다 읽었을 때 책 겉표지에 있는 문구를 보니 요리사와 화가의 이야기란다.

초반에 청소부가 등장하고 과거에 어떤 식으로 그림을 배웠고 그림에 대해 애착을 갖고 있는지에 대한 소개가 나왔을 때만 해도 그림에 대한 소질이 있는 청소부라고 생각을 했다. 요리사는 예의 바른 사람인 것으로 착각을 한 이유가 요리사와 화가의 이야기가 초반부에 차례로 등장하여 내 스스로 혼돈을 하고, 요리사 이야기가 나오더니 청소하는 이야기가 나오네하고 착각을 했었다.

우연한 계기로 우리나라 개념으로 대략 300평 정도 되는 넓은 집에 3명의 남녀가 동거를 하면서 본격적인 이야기가 시작된다. 그 어느 누구도 그 큰 집에 거주하면서 집세도 내지 않고 거주하는데 그 큰집을 관리하는 차원에서 거주가 시작되면서 서로가 워낙 집이 넓어 그런 점도 있지만 자신 만의 공간에서 상대방의 공간을 침범하지 않으며 각자의 생활(삶)을 존중하며 흔히 광고멘트로 쓰이는 기묘한 동거가 시작된다.

1권을 다 읽을 때 까지 화가와 관리인 - 특별히 직업을 규정하기 힘든 존재라고 할 수 밖에 없는 것이 집 자체가 유산으로 인한 다툼으로 인해 잠시 관리를 맡게 되었고 역사에 대한 해박한 지식을 갖고 있지만 현재는 우표를 파는 직업을 갖고 있으니 무엇이라 규정할 수 없는데 이렇게 잡다하게 쓰고 보니 한 마디로 백수인 듯 하다. 우리나라 관점으로 보면ㅋㅋ - 이 사랑이 피는 줄 알았다. 그러면서도 요리사가 중간에 끼어들어 삼각관계 비슷하게 진행되어 최종적으로 화가와 요리사가 연결되는 것으로 생각을 했었다.

각자가 자신만의 사연을 간직하고 - 하긴 너무나 평범한 사람들도 다 자신만의 이야기와 사연을 간진한다. 아마도 나이가 30살만 되어도 며칠은 이야기할 수 있는 삶이 그(녀)에게 녹아 있을 것이다. 재미가 있느냐의 여부를 떠나서 - 모인 3명의 남녀에게 요리사의 할머니까지 동거에 포함되어 주택이라기보다는 귀족이 살았던 거대한 성이라 부를 수 있는 집에 거주하게 된다.

소설에 나온 3명의 남녀는 모두 그가 살았던 가정사에 평범하지 않고 가족으로부터 끊임없는 멸시와 왜곡된 가치관을 주입받아 세상에 대해 하얗다는 개념만으로는 볼 수 없지만 조금은 세상에서 행동하는 자세와 생각이 삐뚫어졌어도 세상을 살아가는데 큰 모난 것 없이 무난하게 살아간다. 이 정도는 세상을 살아가는 대부분의 사람들이 그러하지 않을까 한다.

자신을 사랑하지 못하는 사람은 남을 사랑하지 못한다. 사랑을 받지 못한 사람은 타인을 사랑하는 방법을 모른다. 우리나라 50대 이상의 남성들이 대부분 가족에게 친절하고 베푸는 이미지보다는 권위적이고 가부장적인 이미지로 되어 있는 것은 그들의 윗 세대로부터 받은 사랑의 종류가 그러하기 때문이라고 보는데 이처럼 자신이 받아 보지 못한 것을 타인에게 한다는 것은 결코 쉽지 않은 일이다.

책에 나온 4명의 인물도 그처럼 받은 것이 드물고 힘들어 주는 것에도 서툴러 시행착오를 거치지만 온갖 실수와 오해를 살만한 행동을 하더라도 상대방에게서 떠나려 하지 않고 같이 해결하려 했기 때문에 상대방을 인정하고 받아 들이게 된 것이 아닌가 한다. 타인의 행동이 마음에 들지 않으면 그를 보지 않거나 그를 이해거나 인정하려 들면 되는데 책에 나온 주인공들은 상대방을 떠나지 않고 머물렀기 때문에 서로가 사랑을 얻게된다.

모든 나라의 문제는 가족의 해체에 따른 자식들의 삐뚫어진 세계관과 사랑에 대한 잘못된 인식이 투영된 것이 아닐까 한다. 이 책에 나온 프랑스의 가족들은 한결같이 - 도시를 떠난 지방의 가족들은 제외하고 - 올바른 가족은 없다. 아무런 연고도 없고 가치관과 습관이 다른 4명의 남녀가 모여 철저하게 타인임에도 불구하고 상대방의 행동을 배려하고 이해하고 존중하여 진정한 가족이 탄생하게 된다.

부부란 상대방에 대한 이해보다는 인정을 해야 한다고 본다. 아무리 빨리 결혼을 해도 20년을 넘게 타인으로 살고 각자의 가치관과 생활습관이 정착된 성인이 된 후에 만나기 때문에 상대방을 이해하려고 한다고 이해할 수 있는 것은 아니라고 본다. 상대방의 행동이나 습관이 나와 다름을 힘들지만 인정할 때에 비로소 진정으로 사랑을 간직한 결혼생활이 지속될 수 있다고 본다.

책은 행복하게도 해피엔딩으로 끝을 맺는다. 그것도 각자가 자신이 제일 잘 할 수 있는 분야에서 자신의 행동과 습관을 적용하여 원하는 사람과 원하는 삶을 사는 것으로 좋게 마무리된다. 책 제목처럼 함께 있을 수 있다면 어떻게 해야만 할까? 사랑이라는 감정만으로는 힘들지만 넓은 개념의 사랑으로는 모든 것이 다 가능하다.