곧 나올 내 졸업논문 주제는 < VCR 시대의 영화 소비 경험에 대한 연구(1979~1999)>이다. 이제는 점점 사라져가는 비디오대여점의 이야기가 빠질 수 없겠다. 임영태의 소설 원작을 바탕으로 2002년에 만들어진 영화 <비디오를 보는 남자>(감독:김학순)엔 정겨운 풍경이 가득하다.

비디오대여점을 기웃거리는 청소년. 혹시 "오늘은 빨간 딱지 비디오를 빌릴 수 있을까?"

영화를 이야기한다는 것이 한창 활황이었던 '90년대'. 영화광이든, 아니든 누군가의 벽에는 꼭 줄리엣 비노쉬의 영화 브로마이드가 걸려있던 시절이 있었다. 뤽 베송의 <그랑블루>나 <레옹>, 왕가위의 <해피투게더>, 장 자끄 베넥스의 <베티 블루 37.2>도 친구네 집에 놀러가면 꼭 걸려 있었던 인기 영화 포스터들이었다.

지금은 연재가 중단되었지만, <씨네21>에 비디오카페란 인기연재물이 있었다. 그 연재물의 저자였던 당시 영화마을 종로점의 이주현씨는 비디오대여점을 하면서 겪었던 소박한 일상들을 솔직하게 전해주었다. 비디오대여점 주인들은 때때로 연체 테이프가 생길 때, 직접 수거를 하러 다니기도 했다.

간혹 비디오테이프 속 필름이 끊기거나 씹힌 채로 반납되거나, 꼭 이렇게 양념장을 묻히거나 아이의 껌딱지가 묻혀진 채로 반납되는 경우가 있었다. 대여점주 입장에서 더욱이 회전율이 높은 새 테이프라면 골치가 아프다.

비디오대여점엔 새 프로만 좋아하는 사람도 있지만, 남자의 경우 '비디오용 배우'를 찾는 사람도 많았다. 지금은 점점 희미해져가는 이름이지만, 우리 '스티븐 시발' 스티븐 시갈 형님을 비롯해, 돌프 룬드그렌, 장 클로드 반담, 룻거 하우어, 마이클 듀디코프 등등등. "아저씨, 저기 스티븐 시갈 나오는 새 액션 영화 없어요?"

간혹 일을 나가야 하는 어머니는 아이가 혼자 놀기에 적당한 비디오테이프가 있으면, 그것만을 반복적으로 빌려가셨다. 그러면 마음씨 착한 주인은 간혹 비디오테이프를 복사해주곤 했다. '복사를 '뜬다'라는 표현이 정겨웠던 시절.

마음씨 착한 주인공 '비디오 남자'는 어머니가 나가고 없는 아이의 집에 들러, 아이를 위해 복사를 뜬 테잎을 틀어준다.

추억의 만화영화, <은비,까비의 옛날옛적에>

비디오는 단순히 영화만 보는 도구는 아니었다. 이른바 'how to 프로그램'이라고 불렸던 장르가 꽤 인기를 끈다. 주로 대여용이라기보단, '셀스루'라는 직접판매로 인기를 끌었던 콘텐츠들. '요가 프로그램' 등등등.

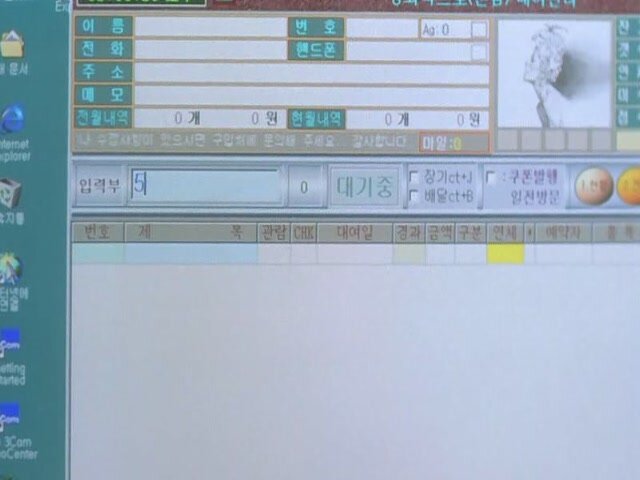

아날로그에 익숙한 대여점주는, 직접 두꺼운 검은 노트에 일일이 손님들의 대여정보를 적곤 했지만, 시대가 발달하면서

비디오대여업용 프로그램이 탄생했고, 업주들은 여기에 동네 사람들의 취향을 관리하기 시작했다.

정겨운 '리와인더' 장치들. 매너있는 손님으로 도장 찍으려면, 자기 집 비디오로 다 본 테이프를 처음으로 감아주는 센스를 발휘하기. 그러면 나중에 점주가 눈여겨 봐두었다가, 보너스로 한 편 더 빌려주었던 기억들.

비디오테이프 반납기. 새 테이프를 반납하러 반납기에 넣었는데, 혹시나 퍽 하는 소리가 날까봐 최대한 조심조심하며 테이프를 넣었던 어린 시절. 알고 보니 속에는 완충기능을 하는 보조 장치들이 달려 있었다.

비디오대여점을 한다는 걸 사회는 아직 편한 직업으로 보지만, 주인은 그런 소리를 들을 때마다 기분이 나쁘다.

단지 비디오테이프 자체를 빌려주는 장소가 아니라, 동네의 '코뮤니타스'역할도 충실히 했던 비디오대여점.

다음엔 80년대 VCR문화를 알 수 있던 김홍준 감독(우리에겐 필명 구회영으로도 잘 알려진)의 대표작 <장미빛 인생>에 대해 이야기해볼까 한다.