냉장고에 음식으로 만들어지지 않은 식재료가 밀려있고, 딸아이가 수업 마치면 바로 집으로 온다고 해서 오전에 미리 저녁 준비를 했다. 닭볶음탕과 어묵국을 만들었다. 결혼하고 딸아이가 태어나기 전, 요리학원에 다닌 적이 있는데 그때 배운 닭볶음탕의 레시피를 지금까지 사용하고 있다. 냄비에 식용유를 두르고 편으로 썬 생강, 마늘, 양파, 마른 고추(마른 고추가 포인트다.)로 먼저 향을 내고 거기에 손질한 닭을 노릇하게 구우면 닭의 잡내가 없어져 닭볶음탕의 맛이 좋아진다.

보통 식구들이 밖으로 나가고 한참이 지나 아침을 먹기에 늘 점심 먹는 시간이 늦어지는데, 따끈따끈한 새 요리가 두 가지나 되어 그냥 이른 점심을 먹었다. 내가 했지만 맛있다. 5월이지만 초여름 날씨에 불 옆에서 일했고, 이른 점심을 먹은 탓에 나른했지만 이 상태에서 누우면 나중에 나를 자책할 것이 뻔해 그냥 밖으로 나를 내몰기로 했다. 언니가 보내준 스타벅스 기프트카드가 있어 책을 들고 거기서 커피를 마셔야겠다는 생각이 들었다.

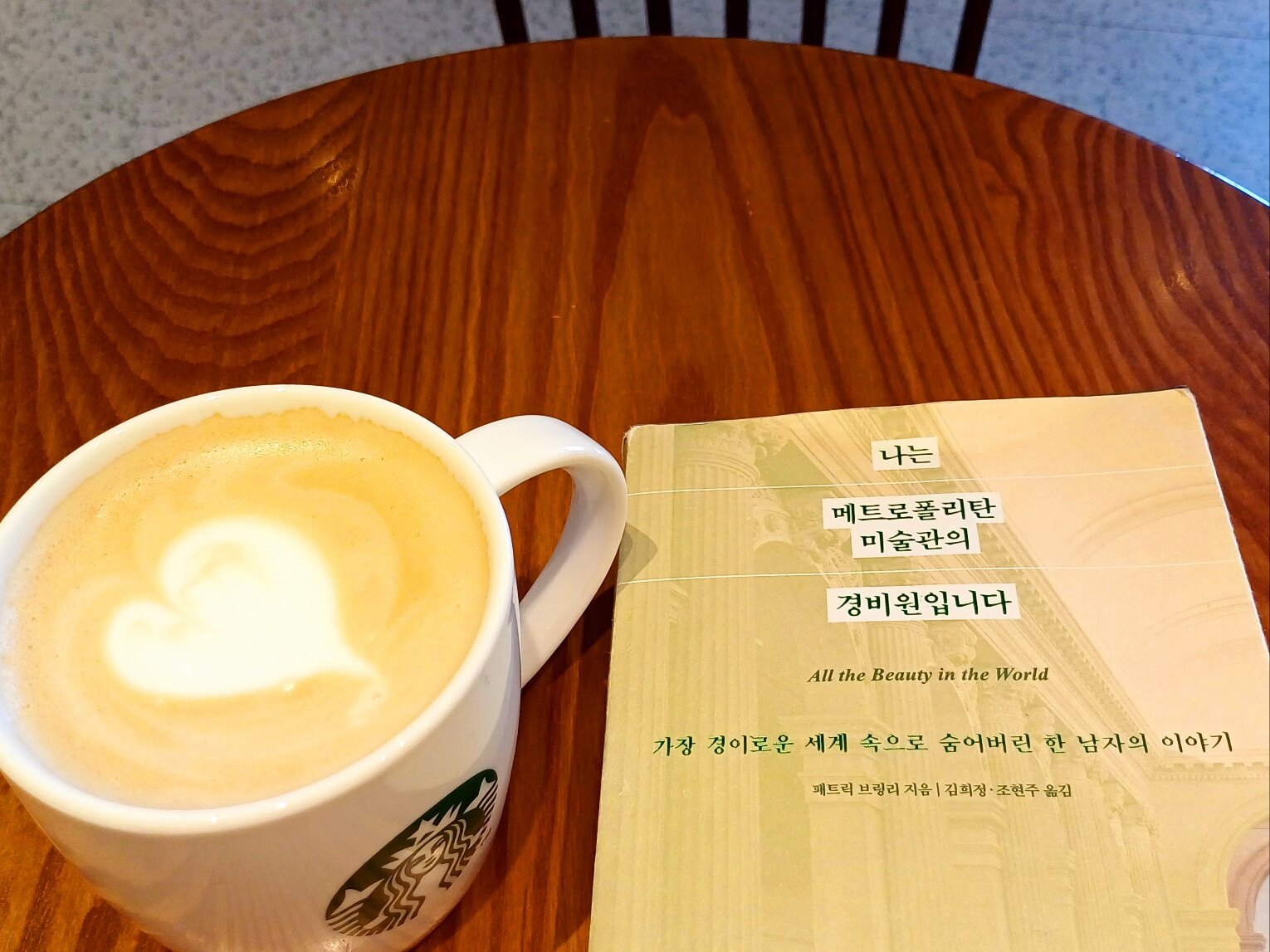

스타벅스에서 읽으려고 가져온 책은 패트릭 브링리의 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』이다. 이 책은 처음부터 너무 좋다. 지나온 삶, 직업, 예술에 대해 패트릭 브링리가 마음 깊은 곳에서부터, 뼛속에서부터 느낀 것들을 아름답고 충만한 문장으로 풀어 낸 책이다. 매 챕터마다 일상과 메트의 경비원으로서 보고 만난 것들을 서술했는데, 계속 감탄하며 읽게 된다. 경외하게 될 정도이다.

예술 작품을 감상하는 방법도 저자를 통해 다시 배웠다. 평가되어진(작품의 가격이나 평론가 중심의), 중요한 것만을 암기하듯 대하는 예술이 얼마나 말이 안 되는 감상인지를 알면서도 우리는 매번 그렇게 하고 있다. 편견이나 생각을 버린 상태에서 열심히 봐야 만 느껴지는 것들을 그동안 얼마나 간과하며 살았는지도 새삼스레 깨달았다. 예술은 결코 나와 동떨어진 것이 아닌, 나와 연결되어져야만 하는 것이었다. 일상과 매일 지겹도록 반복적으로 하는 행위, 내 주변에 있는 흔한 것들이 얼마나 소중한지도 알게 해주었다.

내가 읽어서 좋다고 한 책이 어떤 이에게는 별로인 것도 많다. 그럴 때, 나는 그분의 감상을 대체적으로 존중하는 편이다. 어떤 사람은 그 책을 좋다고 한 사람을 원망하며, 다시는 추천한 책을 읽지 않을 거라고 하며 책이 별로라고 징징대기도 한다. 그럴 땐 기분이 팍 나빠지면서 ‘내가 읽으라고 했어? 내 감상이 그렇단 말이야. 당신은 아마 사회생활을 하면서도 꼭 남 탓을 하는 사람일거야!!’라고 조용히 생각한다. 그리고 내 삶의 신조로 삼는 시를 그 분에게 들려주고 싶은 기분도 든다.

[연탄재 함부로 발로 차지 마라.

너는

누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐???

-안도현, ‘너에게 묻는다’]

그런데 만약 누군가가 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다.』를 별로라고 할 때, 나는 이렇게 당당하게 말할 자신이 있다.

“도대체 왜 이 책이 좋지 않을 수가 있나요?

자신의 삶을 한 번 뒤돌아보세요.

그리고 느껴 보시라고요!”

[여기 있는 예술 작품으로서의 조지아 오키프는 우리에게는 없는 미덕을 갖고 있는 듯하다. 그녀는 멈춰 있다. 그녀는 영구적이다. 그 주변으로는 그녀의 성스러운 아름다움과 지루하고 평범한 세속의 영역을 분리하는 액자가 들러져 있다. 때때로 우리에게는 멈춰 서서 무언가를 흠모할 명분이 필요하다. 예술 작품은 바로 그것을 허락한다.

-p.151~152]

스타벅스에는 엄청 다양한 음료가 있지만 나는 거의 카페 라떼를 마신다. 아메리카노는 내가 원두를 갈아 드립으로 내린 커피가 제일 맛있기에 디저트를 주문하지 않는 한 카페에서 잘 마시지 않는다. 스타벅스의 라떼는 커피 맛이 너무 약하고 밋밋한 우유 맛이 강한 단점이 있다. 스타벅스에서 라떼를 주문하려면 샷 추가가 필수인데 주문할 때 깜빡했다. 좋은 책에 커피가 영 별로다. 커피 맛이 잘 느껴지지 않은 커피를 마시는 일은 고역이다.

책을 읽고 감상을 적을 때마다 매번 힘들다. 거의 똑같은 방식과 문장으로 글을 쓰지만, 내가 가진 빈약한 단어로 표현해 내는 것이 쉽지 않다. 글쓰기 힘든 만큼 작가와 번역가를 존경한다. 특히 외국어로 된 글을 한국어로 번역해 내는 번역가의 작업이 얼마나 고될지 알 것 같다. 번역할 책을 수백 번 읽어야 하고, 작가가 어떤 생각으로 글을 썼을지, 어떻게 하면 그대로 잘 옮길지 무수한 고민을 해야 할 것이다. 번역가 스스로도 그런 감각과 실력, 내공을 갖추기 위해 얼마나 많은 책을 읽고 단어를 익히고 매번 공부해야 할지, 생각만 해도 치열하다.

번역가 권남희의 『스타벅스 일기』는 번역가가 낸 책이라 선택했다. 내가 생각하는 번역가라는 직업과 맞아 떨어지는 문장과 내용을 기대했지만, 그런 건 없었다. 그저 평범한 사람 수준의, 스타벅스 홍보대사가 쓴 것 같은, 자신의 느낌을 표현하는 것이 아닌 스타벅스에 온 다른 사람을 관찰한 일기가 전부였다. 스타벅스에 가고, 별을 받고 옆 사람을 관찰하고, 진상 손님과 엄청나게 긴 음료의 이름을 나열하고, 집으로 돌아오는 것.…뿐이다.

안도현의 시를 다시 생각한다. <위대한 개츠비>의 첫 문장인 “누구든 남을 비판하고 싶을 때면 언제나 이 점을 명심하여라. 이 세상 사람들이 다 너처럼 유리한 입장에 놓여 있지는 않다는 것을 말이다.(p.15, ‘위대한 개츠비’, 민음사, 김욱동 옮김)”를 마음에 새겨도 이건 아니다. 패트릭 브링리의 글과 너무 비교된다. 왜 좀 더 잘 쓰지 못했을까? 안타깝다.

혼자서 카페에 가는 건, 내가 ‘나’를 만나는 것이다. 카페에 있는 주변 사람은 중요하지 않다. 카페에 있는 사람들의 수다소리와 큰 웃음소리, 계속 누군가와 전화하는 소리가 거슬릴 수 있지만, 혼자서 카페에 가는 순간, 그것들은 무시될 수 있다. 그냥 오롯이 ‘내’가 공부하고 책을 읽고 일을 하는 것, 그것이면 충분하다.

이번에는 잊지 않고 카페 라떼에 샷을 추가했다.

지난 2월 여수 여행을 갔을 때, 들렀던 ‘여수 스타벅스 돌산점’이다. 엄청나게 큰 건물 전체를 사용하고 있었고, 서울에 있는 매장과 다르게 테이블이나 의자가 편해서 좋았다. 4층 루프탑에서 커피를 마셨는데, 여수 바다가 보였다. 요즘은 어디를 가도 좋은 카페가 많아 굳이 스타벅스에 안 가도 좋은데, 언니가 스타벅스 기프트카드가 있다고 해서.…갔다.

5월 초에 엄마를 보러 갔을 때, 언니와 간 부산 가덕도의 카페, ‘구디너프’이다.

카페에서 바다를 보며 그냥 멍 때리는 것도 좋다.

5월도 거의 가고 있다.

요즘 산책길에서는 담장에 활짝 피어있는 장미를 많이 만난다.

밤에도 빨간 장미는 강렬하다.

“나는 건물 사이에 피어난 장미

삭막한 이 도시가 아름답게 물들 때까지

고갤 들고 버틸게 끝까지

모두가 내 향길 맡고 취해

웃을 때까지

keep it up

-by Young K“