-

-

왜 고려는 팔만대장경을 만들었을까? - 이규보 vs 최우 ㅣ 역사공화국 한국사법정 18

최연주 지음 / 자음과모음 / 2011년 2월

평점 :

왜 고려는 팔만대장경을 만들었을까 ?. (고려사)

최우와 이규보의 대결속에서 팔만대장경의 제조 배경을 찾아가다

역사를 공부하다보면 삼국시대와 조선시대에 비해 상대적으로 인지도가 낮은때가 고려시대이다

역사 유적지가 없다라는 이유로만 생각했었는데 그것만은 아니었나보다. 그동안은 드라마에서 다루어지지 않던 시대였다가 무신, 신의와 같은 드라마의 소재가 되면서 부쩍 고려시대에 관심을 가지게되는 것을 보면 말이다

그 덕분인지 아이가 요 근래 참 재미있게 만난책이 역사공화국 한국사법정 18편 왜 고려는 팔만대장경을 만들었을까 였다. 그렇게 이 책을 만나면서 느낀건 그동안 팔만대장경이 있다라는 사실만을 인지했을뿐 정확한 배경지식이 전무했다라는 사실이었다

알려주는 사실만을 주입했던 방식의 상식들이 아직도 여전히 자리잡고 있다라는...

그렇게 당연한 역사를 왜라는 생각속에 몰아넣으며 사고하게 만들고 되짚어 보며 지식의 깊이를 주고 있어 역사공화국 시리즈가 참 좋다

팔만대장경이 만들어진 시기는 1236년 몽고장군 살리타이가 고려를 침공했을 당시였다.

대구 부인사에 보관되어있던 거란의 침입으로 개경이 함락당하던 1011년에 만들어진 초조대장경이 1232년 몽골의 침약으로 불에 타 소실된 후 4년 뒤 고려는 팔만대장경 조판작업에 들어갔다.

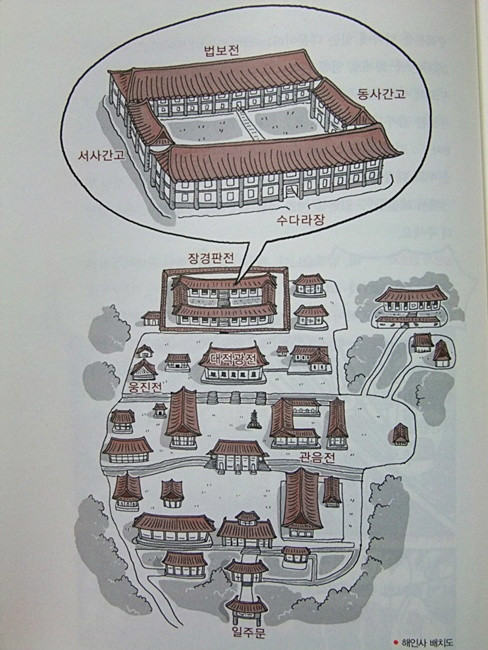

그리고 지금 세계문화유산으로 지정되어서는 우리나라의 우수문화를 세계에 알리며 합천 해인사의 법보전과 수다라장에 보관중이다.

고려자기와 함께 고려의 위상을 말해주는 팔만대장경, 거기엔 고려와 몽고, 무신정권과 고려왕조, 강화도 피신과 같은 당시 고려사의 모든것들이 집약되어있었다.

고려는 불교의 국가였었다. 게다가 거란의 침입당시 초조대장경을 완성하며 침략으로부터 벗어났던 경험은 대장경의 힘을 믿을 수 밖에 없었다. 그것이 살리타의 첫번째 침입때 불에 타 소실되면서 몽고의 침략을 물리칠 새로운 힘이 필요하게된다. 책에서는 그 팔만대장경 제작은 과연 누가 주도했을까의 답을 찾아가는 과정이었다.

그 과정속에서 당시 고려와 몽고의 관계, 백성과 무신정권 왕권의 3각구도를 들여다 본다.

국보 32호로 지정된 불교경전의 총서 1237년에 시작하여 1248년까지 무려 11년에 걸쳐 간행되었으니 8만4천 번뇌에 해당하는 8만 4천 법문을 실었다고 하여 8만 대장경이라고 불리운다

대장도감이라는 임시 기구를 설치하여, 강화도 성 서문 밖 선원사를 거쳐 ㅈ선 태조때 해인사에 옮겨진 후 지금에 이르고 있다. 그것이 백성의 주도였을까, 아님 제 2대 무신정권이었던 최우인가? , 미약한 권력이나마 왕권을 유지했던 고종의 명이었을가 ?

그동안 살펴볼 생각을 못했던 대장경의 간기엔 그 비밀이 숨어 있었다.

누가 언제 조판을 했는지, 왜 했는지에 대한 비밀들, 그 속에서 우린 누구 한사람이 아닌 (최우) 권력을 쥐고 있던 없고의 상관없이 고려사람이라면 누구나가 염원했던 작업이었음을 알게된다.

또한 " 황제의 명을 받아 팔만대장경을 만들었다 " 라는 문구를 찾음으로써 고려가 화에의 나라임을 알게되었다.

가장 흔해서 쉽게 구할 수 있는 산벚나무로 만들어진 팔만대장경, 그 유물의 제작과정에서 우린 역사를 바라보는 올바른 시선을 접한다. 서로의 입장을 바꿔 생각하며 풀어가는 역사지식 역사공하국 한국사법정은 하나의 관점에서 바라보며 편견을 갖기 쉬운 역사를 전방위적 접근으로써 사실에 입각한 객관적인 지식을 만날 수 있기 때문이다.

고려시대에 팔만대장경을 만들었다가 아닌, 팔만대장경을 제작할 수 밖에 없었던 상황과 그 제작과정에서의 정성과 마음, 민중들의 꿈과 소망이 담긴 흥미로운 역사이야기 그 속에서 팔만대장경을 제대로 만났다.