-

-

동주 - 구효서 장편소설

구효서 지음 / 자음과모음(이룸) / 2011년 10월

평점 :

이 책을 처음 봤을 땐 윤동주를 떠올리지 못했다, 전혀. 아마 여러 온라인 페이지를 드나들며 주워들은 것 같다, [동주]가 윤동주라는 사실을. 물 속에 둥둥 떠 있는, 출구가 열렸지만 그곳으로 나가려는 어떠한 의지도 찾아볼 수 없는 모든 것을 포기한 듯한 저 남자가 윤동주라는 말인가? 그럴 수도 있을 것이다.

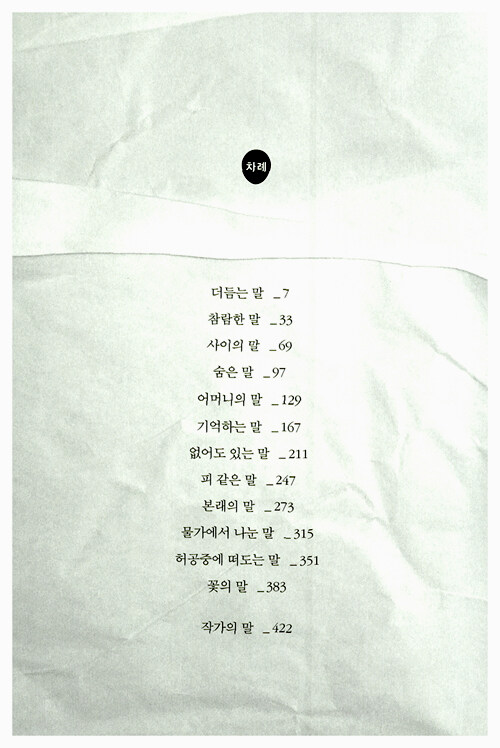

이 책의 화자는 좁게는 둘, 넓게는 넷이다. 좁게 말하자면 느즈막이 모국어를 배워 그 글로 이야기를 진행하는 아이누족인 이타츠 푸리 카와 한국인(조선인) 김경식의 글이고, 넓게 말하자면 어린 이타츠 푸리 카인 요코의 목소리와 글 전체를 지배하고 있는 작가 구효서의 목소리가 있다. 나머지 셋은 작가의 목소리 그 안에 있다는 점에서 사실 구효서 작가의 다른 작품들보다 더 카리스마가 느껴지기도 한다. 이를테면 각 장의 제목들이다. 저토록 많은 말들을 적었다며 '작가의 말'은 생략 혹은 간략할 만도 하지만 작가는 그마저도 잔뜩 힘을 주어 말한다. 그렇다. 이 소설은 '말'에 대한 이야기이다. 언어가 가지는 힘, 언어로 인한 정체성의 완성에 대한 소설이다.

마을의 수호신당에서 양부모가 주워다기른 아이 요코, 양어머니와 요코에게 잔인한 양아버지와 그에게 비굴하고 무력한 양어머니를 원망하며 살아온 요코는 잔망스럽다는 말로는 표현이 안될만큼 사악한 구석이 있었고 가엾다는 말로도 표현이 안될만큼 처참한 아이이다. 하지만 그것은 동주가 죽기 전까지의 일이다. 어쩌면 동주의 죽음에 결정적인 책임이 있는 그녀이지만 그의 죽음이 일본에 대한 저항이 아닌 시인의 언어를 말살하는 데에 대한 저항이었음을 아는 순간부터 언어와 정체성에 대한 고민을 시작한다.

사람을 죽이는 일이다. 시를 능지처참하는데 어찌 시인이 참멸을 면하겠느냐. 감히 시인의 손으로 제 시를 훼손케 하다니, 극악하고 무도하기 이를 데 없는 육살이 아니고 무엇이겠느냐.

그러다 문득 물었다.

요코가 본래의 이름이더냐?

하도 갑작스러워 나는 딸꾹질하듯 대답했다.

네.

요코는 요코가 기억하는 한 자신의 첫 이름이었지만 그것이 본래의 이름은 아닐 것이라는 것을 요코는 알았을 터였다. 김춘수의 시처럼 이름의 의미는 글자 몇 자의 의미를 훨씬 넘는 것일 터이니 말이다. 아마 그때부터이지 않았을까, 요코가 자신의 '본래'를 찾기 시작한 것이. 그렇게 그녀는 이타츠 푸리 카가 되었다.

이타츠 푸리 카의 글을 읽고 친구 시게하루의 배신을 겪은 겐타로는 어떻게 김경식이 되었을까? 말하지 않아도 그 속을 안다고 생각했던 두 사람이었다. 같은 일을 하던 시게하루가 어느 날 사라지고 그가 누구보다도 더 걱정이 되었던 겐타로는 그를 찾아 헤맨다. 그 모험의 길이 그를 이타츠 푸리 카에게로 닿게 하였다. 그 사이 돌아온 시게하루에게 왠지 모를 낯섬이 느껴지지만 그 까닭은 이타츠 푸리 카의 번역된 글을 읽고 나서이다. 한국어를 전혀 하지 못하는 재일교포 3세 겐타로, 그는 이타츠 푸리 카의 윤동주에 대한 글을 읽으며 자신의 정체성을 생각한다. 같은 땅에서 살고 같은 언어로 말한다고 하여 결코 시게하루와는 같은 감정을 느낄 수 없는 그 역사적인 사연이 너무 국가주의적인가 싶기도 하지만 꼭 아니라고는 할 수 없는 씁쓸함이 있었다. 결국 겐타로 역시 자신의 '본래'를 찾기 위해 한국어를 배우고 한글로 이렇게 글을 남긴다.

윤동주를 사이에 두고 요코와 겐타로가 이타츠 푸리 카와 김경식이 되는 그 과정이 [동주]에 고스란히 담겨 있다. 그것은 윤동주가 간도(사이의 섬)에서 살았던 경험과 비슷한 종류의 성장기이다. 애시당초 명확한 세계에서 살고 있다면 별 고민없이 그저 살면 되겠건만 세상에 그렇게 명확한 일이 얼마나 될 것인가. 다만, 불명확한 그것에 괴로워하거나 모르는 척하지 않고 그 사이에서 더 깊이 들어가 자신의 근원을 파헤치는 것의 의미에 대해 작가는 말하고 싶었던 것 같다. 작가 스스로 해설이라고 칭한 '작가의 말'을 인용하자면 외부의 자극이든 내부의 발현이든, 두 개 이상의 세계를 궁구하여 스스로를 그 '사이'에 위치시키려는 노력이 필요해지는 까닭이다. 보통 용기로는 되는 일이 아니다. 하지만 필요한 일이다. 요코가 동주의 훼손된 시를 찾고 그것을 없애며 아이누어로 자신과 동주에 대한 이야기를 공들여 적어가는 그 마음과 같은 것이다. 실제의 이야기가 아님에도 불구하고 그녀에게 고마운 마음이 생기는 것이 바로 그녀의 그 마음 때문이다.

저녁마다 나는 글을 적어나갔다. 동주를 불러다 마주 앉히기 위해서였다. 그를 처음 만났을 때부터 그가 형사에게 끌려갈 때까지. 열다섯에 적어놨던 요코의 서툴고 짧은 글을 재료 삼아 동주를 회상했다. 이따금 그는 방안의 어둠을 타고 내려와, 글 쓰는 나를 지켜보곤 했다.

---

나 이타츠 푸리 카가 보기에 동주의 죽음은 저항인의 저항적 죽음이 아니라, 시인의 시적 죽음이었다. 그의 망설임과 부끄러움은 연약한 이의 성정이 아니라, 세상의 온갖 가차 없는 것들에 대한 반성이었으며 고요한 자기 응시여다. 굳이 저항이었다고 한대도 그것은 국가나 민족 차원의 것이었다기 보다는 더 근본적으로, 모든 여지없는 것들에 대한 의도적 머뭇거림이었으며 성찰적 저항이었다.

작가 구효서에 대해서도 한 마디 하고 글을 마무리지어야겠다. 작가로서 말에 대한 고민을 하지 않은 이가 있을까마는 인정받는 문단의 중견 작가가 최근에야 이런 고민으로 한 편의 소설을 완성한다는 것은 어떤 의미일까 하는 생각을 해 본다. 그 역시 자신의 어느 '사이'에서 많은 것들을 의도적으로 머뭇거리고 있는 중이라는 결론을 내려본다. 그것은 결코 쉬운 일이 아니다. 인정을 받고 모든 것이 그저 가는대로 내버려두어도 될 것만 같은 사람이 그것을 의도적으로 멈추어 세운다는 것, 그것은 그의 소설을 읽을 때마다 새로움을 느끼는 이유가 된다. 어린 요코와 이타츠 푸리카, 김경식의 글을 각각의 다른 글씨체로 교차하며 이야기를 진행하면서 윤동주를 '사이'에 두고 팽팽하게 엮되 하나의 방향으로 가게 하는 것에 감탄을 하지 않을 수가 없다. [랩소디 인 베를린]에서와 마찬가지로 작가의 카리스마가 빵빵하게 느껴진다.