스태들러B

1

맥주 안주로 사 놓은 양 많고 저렴한 PB 과자 몇 봉과 싸랑해요 밀키스 한 통을 남겨두고서 三은 다시 일터가 있는 오송으로 내려갔다. 집에 오면 그는 반드시 맥주pet 한 통을 구매한다. 그러고 나서 며칠동안 나눠 먹겠노라고 누가 묻지도 않았는데 선언한 후, 처음 병뚜껑을 돌린 자리에서 끈기 있게 한 통을 다 비우는 패턴의 반복이다. 그러고는 배를 슥슥 만지며 아, 또 다 마셨네, 정신력이 이렇게 약해서야- 하며 유체이탈화법으로 스스로를 비난하는데 말과 반대로 표정을 보면 자신이 꽤나 만족스러운 모양이다. 뒤이어 다음에는 이렇게 무식한 통 안 사야겠다며 소리내어 다짐하지만, 그 때가 오면 넌 어차피 500ml 캔 4개 살 거고 오사는 결국 이십이겠지. 그럴 거라는 걸 저도 알고 나도 안다. 내가 모르겠는 건 지 돈 내고 지가 사 먹는 애가 대체 왜 계속 저러는지다. 근데 사실 별로 알고 싶지도 않다.

2

우리 집 군것질거리 사정은 왜 이렇게 늘 극단적인지, 풍년일 때는 식빵, 크로와상, 감자칩, 나쵸, 초콜릿, 시리얼, 컵라면, 견과류, 두유, 탄산수, 콜라 뭐 없는 게 없다가도 막상 없을 때는 냉장고에 콩나물만 있다. 근데 참 희한한 건, 늘 흉작 중에 체중계는 고점을 찍는다는 사실이다. 그럴 때면 참을 수 없는 빡침의 군세가 온몸을 짓밟고 나는 비명 같은 욕을 지른다. 아, 배고파 뒤지겠는데 배 나와 뒤지겠네?! 산처럼 쌓아 놨던 먹을 것들 죄다 어디로 사라지고 이렇게 나만 남아 홀로 무거워…… 아.

알았다. 다 알았어.

이 모든 게 처음부터 다 연결되어 있었어.

3

그러는 와중에 또 살아보겠다고 비타민은 챙겨 먹고 있는 syo. 비타민B는 왜 노랑색이어야 하는지 늘 궁금했다. 그리고 지가 노랑색이면 노랑색이지 먹은 사람 오줌까지 개나리 만들 건 또 뭔지 늘 불만이었다. 카레 먹고 오줌 눈다고 누런 오줌 나오는 것도 아닌데, 비타민 지가 무슨 대-단한 일 하신다고 물에 녹여도 정체성 내려놓을 줄을 모르는가. 나는 진짜 졸다가 형광펜 마신 줄.

4

취나물을 좀 사서 반은 무치고 반은 찌개에 넣었다. 취나물과 된장은 언제나 좋은 친구.

취나물은 봄에 먹어도 맛있지만 봄을 기다리며 먹어도 맛있다.

--- 읽은 ---

27. 그래도 우리의 나날

시바타 쇼 지음 / 권남희 옮김 / 문학동네 / 2018

다른 상들은 그럭저럭 무시하고 잘 버티는데, 희한하리만치 퓰리처에 약하고 아쿠타가와에 약하다. 심지어 60년 전의 아쿠타가와조차 이렇게 강할 줄이야. 병인가 하노라.

좋았다는 이야기다. 여긴 좋군 싶은 데만 따 놓으려 했는데, 책 거의 절반 정도를 다시 타이핑하게 됐다. 사야겠다.

안 그런 소설이 어디 있겠느냐마는, 저마다의 이유로 헐벗고 헐거운 마음들이 또 저마다의 방식으로 죽거나, 살거나, 죽는 방식으로 살거나, 사는 모양으로 죽어가거나 하는 이야기를 읽는 시간은 늘 짙고 무겁다. 저 마음은 나와 달라서 짙고, 또 저 마음은 나와 닮아서 무겁다. 혹은 그 반대다. 저 마음이 끝내 죽어버려서 나는 대신 살겠고, 또 저 마음이 박차고 살아나가서 나는 역시 살겠다. 혹은 그 반대다.

2018년 이 책 출간 당시 좀 화제가 되었던 기억이 있다. 이웃 D님도 아마 그런 이유에서 읽어 보신 것 같은데, 그분 리뷰에서 이 책, 탈탈 털렸다. 그런 꼴 당하는 걸 지켜보는 것도 꽤 재미가 있었다. 독서의 막전막후가 다 즐거운 시간이었다.

"행복에는 몇 종류가 있는데 사람은 그중에서 자기 몸에 맞는 행복을 골라야 한다고 생각해. 잘못된 행복을 잡으면 그건 손바닥 안에서 금세 불행으로 바뀌어버려. 아니, 더 정확하게 말하자면 불행이 몇 종류인가 있을 거야, 분명. 그리고 사람은 거기서 자기 몸에 맞는 불행을 선택하는 거지. 정말로 몸에 맞는 불행을 선택하면, 그건 너무 잘 맞아서 쉬이 익숙해지기 때문에 결국에는 행복과 분간하지 못하게 되는 거야.“

_ 시바타 쇼, 『그래도 우리의 나날』

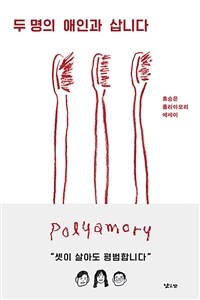

28. 두 명의 애인과 삽니다

홍승은 지음 / 낮은산 / 2020

리뷰라는 걸 오랜만에 썼더니, 읽은 책에 기록하는 걸 깜빡함. 뭔가 절절함을 넘어 절절매는 느낌의 리뷰를 써놓고는 좀 지나쳤나, 너무 많은 말을 내뱉었나 잠깐 걱정했지만 실은 예상대로 아무 일도 없어서 좋았다.

요는, 어떤 개념을 ‘개념’의 자리에 말뚝 박아 그 주변을 벗어나지 못하고 빙빙 돌게 만드는 일은 권력적이라는 것. 어떤 관계에 들어가 보지 않은 사람이 그 관계 바깥에서 그에 대해 할 수 있는 말은 그 모양이 비판이건 비난이건 결국은 추측 혹은 추론으로 자리매김 하(여야 하)니, 말하는 사람들은 자신의 말이 지향하는 정치적 과녁을 맹목적으로 노리다 자칫 남의 화살통에서 화살을 꺼내쓰는 우를 범하지 않도록 노력해야 한다.

바깥의 소란이 고요한 일상에 부딪힐 때마다 차곡차곡 질문을 쌓았다. 정말 사랑에 정답이 있을까, 왜 이성애 일대일 연애만이 '정상'이라고 믿게 되었을까, 왜 사랑의 종착역은 결혼이어야 하며, 왜 그 사랑은 종종 폭력과 억압과 통제와 같은 얼굴이 될까. 그렇다면 사랑은 뭘까. 왜 사랑은 꼭 연애라는 이름표를 달아야 하며, 왜 우리는 영혼의 반쪽을 찾아야 온전해진다고 믿게 된 걸까. 왜 나를 돌봐 주던 무수한 관계 중에 연인과 가족만이 가장 가치 있는 관계로 인정받을까. 질문을 좇다 보면 결국 다시 묻게 된다. 내가 이상한지, 아니면 세상이 이상한지 말이다. 뒤엉키며 자라는 질문 속에서 길을 잃지 않으려면 질문을 놓지 않는 수밖에 없다.

_ 홍승은, 『두 명의 애인과 삽니다』

--- 읽는 ---

마르크스주의의 기초와 그 고전적 전통 1 / 알렉스 캘리니코스 외

여성의 글쓰기 / 이고은

알고리즘 라이프 / 알리 알모사위

레비-스트로스의 인류학 강의 / 클로드 레비-스트로스

힘들 때 먹는 자가 일류 / 손기은

헤겔 / 테리 핀카드

무질서의 효용 / 리처드 세넷

단단한 지식 / 나가타 가즈히로