1) 지난 7월 28일 토요일, 용산에 드넓은 둥지를 튼 국립중앙박물관을 방문했다. 이곳에서 열리고 있는 특별전시회 '사경변상도(寫經變相圖)의 세계'를 관람하기 위한 것(이런 행운이, 그날은 무료관람일이었던 것!). 옛 중앙청 시절 이후 국립중앙박물관 방문은 처음이라 약간의 회상 어린 격세지감 또한 느꼈던바, 어린 시절부터 불화 혹은 탱화와 관련된 전시회는 거의 빠짐없이 다녔던 개인적 전력에 비추어볼 때, 특히 이번 전시회는 과거 1993년에 호암갤러리에서 열렸던 고려불화 특별전('高麗, 영원한 美') 이후 내 마음을 가장 설레게 했다는 고백 한 자락. 현재 리움 미술관의 조명 또한 그러하지만, 당시 호암갤러리의 조명은 마치 마크 로스코(Mark Rothko)의 '회랑'에 들어온 듯한 어둡고도 차가운 종교적 신열을 불러일으키기에 충분했는데ㅡ예를 들어, 테이트 갤러리(Tate Gallery)에 있는 로스코의 방을 떠올려보라ㅡ, 이러한 '종교성' 앞에서, 낮은 조도의 조명이 실은 훼손되기 쉬운 유물들의 보호에 일차적 목표를 두고 있는 '과학적' 조치라는 사실은 차라리 부차적인 것이었다. 이번 사경변상도 전시회에서도 이러한 '어둠'을 한껏 만끽할 수 있었다는, 또 하나의 즐거운 고백 한 자락. 이번 전시는 몇 가지 '기본적' 장점들을 지니고 있는데, 일단 '사경'과 '변상도'라는 개별적이고 독특한 주제로 구성된 기획전시회라는 점, 서체와 도상을 한 번에 감상할 수 있는 흔치 않은 기회라는 점 등이 그렇다. 전시 기간은 2007년 9월 16일까지, 나들이를 빙자한 일람(一覽)을 권한다.

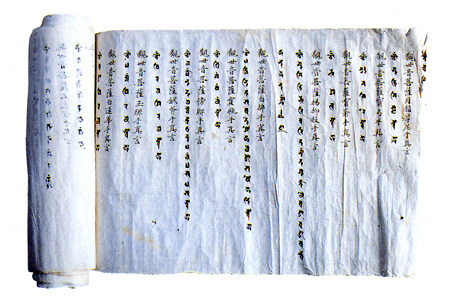

▷ 통일신라시대 대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經) 사경의 일부. 사진은 그 중 발원문 부분이다. 정갈한 서체는 발원의 염(念)을 '반영'한다.

2) 사경은 불교의 전래와 함께 이미 삼국시대부터 이루어졌던 것으로 여겨지나, 현재 전하는 최고(最古)의 사경은 통일신라시대의 것이다. 서기 754년에서 755년 사이의 것으로 추정되며, 과거에는 호암미술관에 소장되어 있었으나 현재는 리움에 소속되어 있는 귀한 유물이다. 사경(寫經)이란, 말 그대로, 경전을 베껴쓰는 작업을 뜻한다. 서양 중세의 필사본과 일종의 '기이한' 상동성(相同性)을 갖는 이러한 사경의 특징은 그 '발원'의 염(念)에 있다 할 것이다. 사경은 그 말미에 발원문이나 발원의 염을 담은 게송을 첨부하는 것이 일반적인데, 박상국 문화재위원의 말을 차용하자면, 사경 자체가 '공덕경(功德經)'으로 불리는 것에는 어폐가 있으나, 그것이 기복(祈福)을 위한 것으로 이해되지 않는 한에서, 곧 부처의 '말씀'을 옮기고 널리 전하여 일체 중생을 제도하는 목적을 갖는 한에서, 그것은 곧 공덕이요 수행이라 할 수 있으며, 사경 말미의 발원은 그러한 마음의 표현으로 볼 수 있다는 것(박상국, 『사경』, 대원사, 18-19쪽 참조). 개인적으로 가끔씩 지인들에게 정갈하지 못한 글씨에 어설프기 그지없는 그림이나마 '사경'과 '변상도'를 흉내 내어 제작한 '괴작(怪作)'을 선물하곤 하는데, 아마도 그 '발원'에 어떤 뜻이 있다고 한다면, 그것은 다른 곳이 아닌 바로 이러한 '선물(膳物)'의 염 그 자체에 있지 않을까 하는, 개인적 생각 한 자락 남기고 지나간다.

▷ 한밤의 사찰 초입, 그곳에 우뚝 서 있는 신장(神將)들의 모습을 본 사람은, 애써 웃음을 지으면서도, 알 수 없는 두려움에 몸을 떤다... 사진은 고려시대 불공견색신변진언경(不空羂索神變眞言經)의 사경에 수록된 신장상(神將像).

3) 신장(神將)이란 본래 인도의 신들에 그 유래를 두고 있다. 이는 불교가 토착종교로부터 보편종교 혹은 세계종교로 발전하는 과정에서 신들 '사이'의 권력 관계에 일어난 모종의 변화를 반영하고 있다고 하겠는데, 인도의 신들이 부처의 '말씀'에 감화되어 불법(佛法)을 보호하는 수호자의 모습으로 화(化)했다고 하는 담론 자체가 이미 '상징적' 권력의 층위에서 그 '변화'의 결과를 가리키고 있는 것이라 하겠다(이러한 역사적인 '감정이입'에 대한 '추억'을 반추하면서, 나는 살짝 미소를 머금었던가, 예를 들자면, 이런 일은 비단 인도에서만 일어났던 일은 아닐진대, 한국의 어느 사찰을 가도 만날 수 있는, 대웅전 뒤에 숨은 듯이 웅크리고 있는 산신각(山神閣)의 모습만 해도, 그것은 결국 '토착적인' 도교(道敎) 신들이 이루어낸 '성공적인' 불교화의 한 사례가 아니었던가, 하는 것에 생각이 미치게 된다). 이번 전시는 특히 13세기 초 몇몇 고려 사경에서 발견되는 뛰어난 필력의 신장상들을 다수 공개하고 있다는 점에서도 좋게 평가할 만하다. 개인적으로 한참을 들여다보고 있었던 신장상들, 사경에 담긴 '말씀'을 수호하는 그 신장의 모습들 속에서, 나는 단순한 권두화(券頭畵, frontispiece)의 기능과 외형을 뛰어넘는 일종의 '메타적인' 성격을 발견했던 것. 그러므로 '말씀'이란, 얼마나 가깝고도 먼 것이며, 또한 얼마나 친숙하면서도 두려운 것인가. 그리고 그림이란, 이 얼마나 '마력적(魔力的)'인 것인가.

▷ 묘법연화경(妙法蓮華經), 곧 법화경(法華經)은 보통 7권의 첩장본(帖裝本) 한 질로 이루어지는 것이 일반적이지만, 이번 전시회에서는 8권으로 이루어진 희귀한 첩장본 또한 선보이고 있다. 아래의 사진은 고려시대인 서기 1332년에 제작된 8권짜리 첩장본 표지들, 위의 사진은 1353년에 제작된 7권짜리 첩장본 표지들로서, 모두 일본에서 소장하고 있는 유물들이다.

▷ 한 장의 그림 안에 담을 수 있는, 신들의 전쟁. 1334년에 제작된 대방광불화엄경의 변상도.

4) 도상의 위력은 가히 마력적인 것. 비로자나불이 설법을 펼치고 있는 장면 왼쪽으로, 수미산(須彌山)을 중심으로 날아다니는 용들의 모습, 그리고 아수라(阿修羅)와 제석천(帝釋天) 사이의 전투 장면이 펼쳐지고 있다. '말구름' 안에 '그림'이 들어가 있는 이 기이한 형국은ㅡ회화의 역사를 거꾸로 되짚어 올라가는 듯한 이러한 '가역적(可逆的)' 인상은 도대체 어디서 오는 것일까, 생각해보지만ㅡ시간 진행과 공간 전개의 '병진(竝進)'을, 유래와 진행과 종착의 '병치(竝置, juxtaposition)'를, 단 한 폭의 그림으로, 단 한 순간의 시간에, 보여준다. 아마도 도상의 마력이 지닌 어떤 비술(秘術)이 여기 숨어 있을 터, 이에 신계(神界)의 싸움을 담고 있는 이 그림 앞에서 꽤 오랜 시간을 머물렀다는, 고백 한 자락 남겨본다. 연상의 고리를 따라 단번에 다다른 곳은, 다름 아닌 단테(Dante)의 『신곡』 삽화들이다. 이 중 아마도 가장 유명하다 할 귀스타브 도레(Gustave Doré) 삽화들의 일람을 추천한다. 그의 '신곡 삽화'들을 보고 있자면, 언제나 피부 아래로부터 돋아오르는, 나의 친숙한 소름들. 아래 책은 도버 출판사에서 간행된 도레의 '신곡 삽화' 화집이다. 조용히 펴보고 있자면, 문득 품에 안고 싶은 책.

▷ The Doré Illustrations for Dante's Divine Comedy, New York: Dover, 1976.

▷ 땋은 머리를 한 귀여운 뒷모습의 선재동자 앞쪽으로 자애로우면서도 익살스러운 얼굴의 보현보살이 앉아 있다. 1334년에 제작된 대방광불화엄경 사경의 변상도와 그 한 부분. 선재동자의 이야기는 구법(求法)의 여정에 대한 하나의 은유이다. 이 은유 안에서 작동하고 있는 가장 핵심적인 은유가 따로 있다고 한다면, 그것은 아마도 '어린아이'의 은유일 것이다. 니체의 낙타는, 어떠한 '변증법적'(!) 과정을 거쳐, 사자를 지나 어린아이로 화(化)하는가. 또한 예수의 어린아이(마가복음 10장 13-16절, 마태복음 19장 13-15절, 누가복음 18장 15-17절)는, 이 선재동자와 어디서 헤어지고, 또 어디서 만나지는가. 이러한 '접붙이기' 또는 '흘레붙이기'는 과연 가능한가, 아니 가능할 수 있는가, '유희'로 읽혀질 것을 무릅쓰고 '적확히' 말하자면, 가능할 수 있는 것이 과연 가능한가.

▷ 이러한 열주(列柱)의 형식, 반복의 형식 속에서, 느껴지는 것이 있다고 한다면, 그것은, 발원과 염원의 순수함과 집요함의 끝을 바짝 따라붙는, 마치 등이 붙어버린 쌍둥이처럼 따라붙는, 몸 입음의 경박함과 지난함, 살아짐[사라짐]이라는 축복과 저주이다.

▷ 14세기 중엽의 대방광불화엄경 사경의 변상도 부분. 윤회, 돌아가는 바퀴.

5) 나는 개인적으로 이러한 윤회상(輪廻像)을 종종 헤겔의 저 '매개(Vermittlung)' 개념과 연관 짓기를 즐긴다. '직접성' 혹은 '무매개성(Unmittelbarkeit)'은, 매개를 거쳐ㅡ혹은 '반성(Reflexion)'을 거쳐ㅡ'매개된 직접성'의 형태를 띠며, 이러한 '변형'의 과정은 다시금 일종의 나선형 원환을 그리며 반복되는 것이다. 이는, 말하자면, 윤회의 바퀴에 대한 '서양철학적'인 해설은 아닐 것인가. '순수한 직접성'은 어쩌면 논리적이거나 형식적으로만 가능한 것이며, 모든 '직접성'은 이미 [한 번 이상] '매개된 직접성'에 다름 아닌 것, 그러므로 매개란 그 어떤 것/곳에도 편재(遍在)하는 것ㅡ행여 '편재(偏在)'는 아니겠는가ㅡ, 그래서 곧 매개란 이미 '형식적으로' 그리고 '위치적으로' 이미 하나의 불법(佛法)이라는 이름에 값하는 것이 아니겠는가, 하는 것, 하는 망상 한 자락. '상동적(相同的)으로' 말하자면, 윤회란 결국 저러한 '매개된 직접성'의 집단적 몸 입은[肉化된] 형태, 그 반복적 형식이 취하는 전체적 도상(圖像) 내지 조감도(鳥瞰圖)가 아니겠는가 하는 생각 한 자락. 이러한 일종의 '접붙이기' 내지 '흘레붙이기'는 호프마이스터(Hoffmeister)의 편집본과 임석진 선생의 국역본을 통해 헤겔의 『정신현상학』을 고생스럽게 읽었던 나의 개인적인 독서 경험에서 비롯된 것이겠으나, 이러한 경험이 비단 '한국사람'으로서 헤겔이라는 '서양철학'의 거인을 읽는 '독특한' 경험이라고 할 수만은 없다는 일종의 '민족적 보편성' 위에, 오히려 이 지극히 '한국적인' 경험의 '독특성'이 놓여 있다는 느낌이다. 다시 한번 묻지만, 이는 과연 '가능한' 형식일 수 있을 것인가.

▷ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes

(hrsg. von Johann Hoffmeister), Hamburg: Felix Meiner, 1952.

▷ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes

(hrsg. von H.-F. Wessels und H. Clairmont), Hamburg: Felix Meiner, 1988.

▷ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes. Hegel Werke Band 3,

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

*) 소장하고 있는 『정신현상학』의 독일어 판본은 세 가지이다. 이 중 가장 오래 된 호프마이스터의 편집본은 정본이 아닌 복사본인데, 낡고 색이 바랜 표지가 그리 얼마 되지도 않는 세월의 '무서움'을 알려준다. 대학에 갓 입학했던 해의 어느 봄날, 광장서적의 한 구석 서가에서 구입했던, '내 자신에 대한' 일종의 '선물'이자 '과제'였던 셈. 실은 나의 선배들도 1952년에 출간되었던 이 책의 복사본을 돌려보며 헤겔을 공부하고 있었던 것. 호프마이스터의 편집본은 현재까지도 '일독'은 거쳐야할 만큼 권위 있는 판본으로 남아 있다. 이후 1988년에 다시 마이너 출판사에서 베셀스와 클레르몽의 편집으로 새로운 판본도 출간된 바 있다. 현재는 주어캄프 출판사의 20권짜리 헤겔 저작집(그 중 3권이 『정신현상학』) 또한 빈번히 이용되고 인용되고 있는 추세.

▷ 헤겔, 『 정신현상학 I 』(임석진 옮김), 지식산업사, 1988.

▷ 헤겔, 『 정신현상학 II 』(임석진 옮김), 지식산업사, 1988.

▷ 헤겔, 『 정신현상학 1 』(임석진 옮김), 한길사, 2005.

▷ 헤겔, 『 정신현상학 2 』(임석진 옮김), 한길사, 2005.

*) 임석진 선생의 무쇠 같은 학자적 끈질김에 대해선 더 이상 첨가할 말이 없다. 일독을 권할 뿐이다. 과거 분도출판사에서 초판이 나온 이후, 1988년에는 지식산업사에서, 2005년에는 한길사에서, 각각 개역판이 출간된 바 있다. 소장하고 있는 판본은 지식산업사판과 한길사판.

▷ 김상환, 『 니체, 프로이트, 맑스 이후 』, 창작과비평사, 2002.

6) 예를 들자면, 사실 이러한 종류의 '접붙이기' 또는 '흘레붙이기', 일종의 상동성(相同性)에 대한 확인으로서의 '동서접합'은 의외로(?) 빈번히 이루어지고 있는바, 김상환 선생의 저서 『니체, 프로이트, 맑스 이후』가 드러내고 있는 이러한 접합의 '기본적 시각'에 대해 소량의 희열에 따라붙는 다량의 의구심을 떨쳐낼 수 없었던 것은, 어쩌면 저러한 [민족적 상황의] '독특성'에 대한 일종의 '본능적'ㅡ그렇다면 이 '본능'이란 '코스모폴리탄적'이라고 할 텐가?ㅡ반발심 내지 방어심리 때문이기라도 했던 것일까. 일례로 김상환 선생은 이 책의 서문에서 이렇게 쓰고 있다: "궁극의 존재론적 사태가 어떤 끈운동이라는 예감, 우리는 그 예감의 저편을 단정할 수 없다. 그러나 그 단정할 수 없는 사태가 묘하게 동서 존재론을 함께 엮어내는 실마리가 될 수 있다. 그 사태에서 예감되는 끈을 존재론적 계사라 이름한다면, 동서 존재론의 역사는 모두 그 계사를 재전유해온 역사인 것처럼 보인다. 어쩌면 오늘날 물리학 분야에서 상대성이론과 양자역학을 통합하려는 계획으로 출현한 초-끈이론도 이 재전유의 계보에 속하는지 모른다."(8쪽) 김상환 선생은 여기서 최소한으로 따져도 세 가지나 되는 끈들ㅡ동서의 계사 존재론, 그리고 초끈이론ㅡ을 하나의 끈으로 묶어보려는 어떤 실마리ㅡ이 역시 '끈'의 비유가 아닌가ㅡ를 잡아나가고 있는 형국이다. 평가는 물론 독자 개개인의 몫이다. 다만 떠오르는 잡생각 한 자락을 미친년 머리 풀 듯 풀어놓고 지나가자면, '계사(繫辭/繫絲)'라고 하는 단어 자체 역시 이미 저 '끈'의 은유가 취했던 '성공적인' 재전유의 한 사례가 아니었던가. 말하자면, '대통합이론'을 갈구하는 이데올로기의 모습은 도대체 어떤 것인가 하는, 숨겨진 물음 한 자락, 드러내놓기.

▷ 『 사경변상도의 세계: 부처 그리고 마음 』, 국립중앙박물관, 2007.

*) 위 사경변상도 사진들의 출처이기도 한, 이번 전시회의 두툼한 도록과 브로셔(brochure). 이 둘 모두 첩장본 사경의 디자인을 차용하고 있다. 그런데, 생각해보니, 사실 브로셔는 언제나 '첩장본'의 모습이었던 것을! 도록의 말미에는 논고들을 수록하고 있는데, 초입에 놓인 박상국 문화재위원의 글이 개괄적 해설을 대신하고 있다. 이들 논고 중에서도 특히 개인적으로 흥미로운 것은, 사경의 서체가 지닌 서풍(書風)에 대한 이완우의 글과 사경에 사용된 사경지(寫經紙)에 대한 천주현의 글이다. '잡학'에 대한 나의 개인적이고도 고요한 열광이 스멀거리며 기지개를 켠다.

▷ 박상국, 『 사경 』, 대원사, 1990.

*) 사경에 대한 일반적인 개설서로 추천하고 싶은 작은 책. 위 도록에 수록된 박상국의 글은 이 책의 구성과 내용을 크게 넘어서지 않는 요약본으로 볼 수 있다. 덧붙여, 대원사에서 발간되고 있는 이 '빛깔 있는 책들' 총서는 다양한 주제들에 관한 매우 유용한 지식을 얻을 수 있는 귀여운 '실용서'들로서, 관심 있는 주제에 맞는 일독을 권해본다. 개인적으로는 이 총서에 속해 있는 '불화 그리기', '신장상', '보살상', '지옥도'에 대한 책들이 유용했다는 팁(tip) 한 자락도 첨언해둔다.

▷ 위 책에 수록된 도판 중에서 가장 '돋보였던' 사경들 중의 하나. 수려하고 호화로운 사경과 변상도들의 틈 사이로, 백지에 틈 나는 대로 틈틈이 써내려간 듯한, 범한(梵漢) 병기의 이 희멀건 조선시대 '사경' 한 자락은, 저 구겨진 백지만큼이나, 딱 그 만큼이나, 아름다웠다는 인상.

▷ 심재열(엮음), 『 초발심자경문 』, 보성문화사, 1986[재판].

7) 최근 일고 있는 '학력 위조 고백'의 대열에 얼마 전 '동참'한 한 스님에게서, 나는 어린 시절 한문을 배웠다. 1986년에 재판이 나왔던 저 심재열 선생의 책을 교재로 삼고서, 어린 몸의 나는 나만큼이나 작고 낮은 앉은뱅이 책상 앞에 앉아, 이른바 불법(佛法)의 한역(漢譯)에 처음으로 입문했었다. 한자는 신기하고도 광대한 문자라는 사실을, 어린 나의 머리로써도, 조금이나마 어렴풋이나마, 알아차릴 수 있었다. 그것은 말하자면, 내게 있어 '외국어'라고 하는 '외부성'과의 첫 만남이었다. "부초심지인(夫初心之人)은, 수원리악우(須遠離惡友)하고, 친근현선(親近賢善)하며"로 시작되는 보조국사(普照國師)의 「계초심학인문(誡初心學人文)」을 나는 아직도 입 속으로 우물거릴 수 있을 정도이다(이 지극히 '유교적인' 글에 비하자면, "有朋自遠方來 不亦樂乎"라고 내뱉는 공자의 말은 또 얼마나 '불교적'인가). 그 당시 이 스님이 운영하던 작은 선원은 낡은 아파트 상가의 한 구석을 차지한 허름한 곳이었다. 하지만, 시작은 미약하였으나 그 끝은 창대하다고 했던가, 지금 그 '선원'은 우면산 한 자락을 쥐고 틀어앉은 거대하고도 현대적인 사찰이 되었다. '육조 혜능은 까막눈이었다'는둥, '不立文字'라는둥, 최근 이 스님의 죄를 질타하는 시선이 점잖으면서도 따끔하다. 분명 그 말이 맞다, 모든 것을 버리고 들어간 승려의 길에서 학력이란 또 그 무슨 미망(迷妄)이란 말인가. 그러나 돌이켜보자면, 일종의 종교적 '비즈니스' 혹은 '자본화된' 종교의 입장에서, 그러한 위조된 학력이 교세의 확장에 미쳤던 '구조적' 영향은, 저런 점잖은 질책만으로는 해결되지도 해소되지도 않는다. 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라고 하였다. 왜 그랬을까? 사람을 미워해야 할 것이 아닌가, 죄를 지은 것도 사람이고 미운 것도 결국 사람 아닌가? 단순히 사람을 미워하지 말고 죄를 미워해야 한다는 말은 무책임한 '구조주의'에 해당한다. 하지만 죄 대신 사람을 미워하는 것은, 버릴 수 없는 안타깝고도 아름다운[앓음다운] '인본주의'이다. 사람을 미워해야만 용서할 수 있다, 적어도 내가 모든 종교의 '용서'와 '화해'의 담론에서 가까스로 얻을 수 있는 전제는 바로 이것이다. 역으로 말하자면, 사람을 사랑해야만, 그 죄를 미워할 수 있다. 이러한 의미의 '인본주의'를 배경으로 함으로써만ㅡ이것은 결코 '당위'가 아니라 하나의 '가능조건', 곧 '인간의 조건'일 텐데ㅡ'구조주의'는 저 가공할 추상력을 다할 수 있다. 다만, 이러한 '용서'와 '구조'의 담론이 '저들'의 변명으로 '악용'되지 않기를 바랄 뿐이며, 또 그래서도 안 된다.

8) 이 글은 단지 한 전시회로부터 촉발된 '잡생각'들의 자리에 지나지 않는다. 그러나 그렇다고 해서 다른 글이라고 '잡스럽지' 아니 할까. 말하자면, 나는 다시금 저 '분류법'에 대해서 생각하고 있는 것인데, 이 글은, 내 글을 다시 '재귀적으로' 차용하자면, 단지 "한 전시회로부터 촉발된 잡생각"의 한 묶음이라는 의미로서만, 바로 그런 의미에서만 '미술과 비문증'이라는 카테고리 안으로 들어올 수 있었던 것. 그러나 장르의 분류법과 병증의 목록을 결합한 나의 카테고리란, 바로 그 점 때문에 더 더욱, 저 '비문증(飛蚊症)'이라는 병증을 직접적으로 가리키고 있는 것은 아닌가, 문득 깨닫게 되는 것이다. 나의 안구(眼球) 위로는, 기다란 벌레의 사체(死體)들과 속된 분진(粉塵)들이 날아다니는데, 종일 눈물을 흘린다고 해서 그 모든 부유물(浮遊物)들이 씻겨 내려가는 것도 아닐 터. 그러므로 '비문증'의 이 잡스러움이란, 일종의 천형(天刑)이라고 해야 할 것, 사경(寫經)을 논하다가 사경(死境)을 헤매는 꼴이 아닌가.

ㅡ 襤魂, 合掌하여 올림.

서지 검색을 위한 알라딘 이미지 모음: