아침 저녁으로 날이 차서 감기가 떨어지질 않는데도,

한낮엔 여름이다.

요즘 뉴스거리는 인터넷 도박 자금 백억 원을 마늘밭에 숨겼다가 빼앗긴 형제에 대한 것이다.

처남이 인터넷 도박으로 번 돈 백억원 이상을 마늘밭에 숨겨 주었고,

또 그걸 빼서 쓰려다 적발되고 하는 인간의 추악한 욕심과 재물에 대한 집착을 잘 보여주는 뉴스였다.

이런 <이야기>는 많은 생각들을 낳는다.

황금 만능주의 세상이 되어버렸으니,

돈을 많이 준다면 어떤 일이라도 벌이겠다는 사람들도 나서는 판국이다.

이야기하자면 그렇다고 하지만, 그래도 돈의 노예가 되는 것은 인간의 체면을 구기는 일이 아닐 수 없다.

오늘은 <시>와 <소설>에 대한 이야기를 한번 들어 보자.

우선 최두석의 <노래와 이야기>다.

노래는 심장에, 이야기는 뇌수에 박힌다

처용이 밤늦게 돌아와, 노래로써

아내를 범한 귀신을 꿇어 엎드리게 했다지만

막상 목청을 떼어내고 남은 가사는

베개에 떨어뜨린 머리카락 하나 건드리지 못한다

하지만 처용의 이야기는 살아 남아

새로운 노래와 풍속을 짓고 유전해 가리라

정간보가 오선지로 바뀌고

이제 아무도 시집에 악보를 그리지 않는다

노래하고 싶은 시인은 말 속에

은밀히 심장의 박동을 골라 넣는다

그러나 내 격정의 상처는 노래에 쉬이 덧나

다스리는 처방은 이야기일 뿐

이야기로 하필 시를 쓰며

뇌수와 심장이 가장 긴밀히 결합되길 바란다. <최두석, 노래와 이야기>

첫 행이 인상적이다.

노래는 심장에 가 닿고, 이야기는 머리로 이해된다는 것.

얼마 전 '나는 가수다'란 프로그램이 있었든데,

명가수들이 경쟁적으로 벌이는 노래 경연은 정말 볼만했다.

피디가 좀 편집만 잘했더라도 정말 괜찮은 프로그램이었을 것이다.

예를 들면, 일곱 명이 정말 쟁쟁한 가수들이니,

하나를 떨어뜨리더라도 일주일에 하나씩 떨구는 건 좀 심하니깐,

3주의 점수를 합친다든지... 뭐, 그랬더라면 더 좋았을 뻔 했다.

훌륭한 가수들의 노래를 듣노라면,

가슴 속이 쓰라려 오기도 하고 간질간질 하기도 하다.

요즘 아이유란 가수가 인긴데, 그 아이의 '레몬 트리' 같은 노래는 참 새침떼기같은 느낌과

뽀송뽀송한 청춘의 멋이 잘 담겨 있더구나.

왜 인간은 시를 짓고 노래를 했던 것일까?

시의 언어가 <독백>으로 개인의 역사를 펼쳐낸 것이니만큼,

개인의 역사 와중에 특별한 이야깃거리가 있었던 것일게다.

처용가라는 노래가 향가중에 있단다.

처용은 밤늦도록 노닐다가 돌아와보니,

아내와 역신이 동침하고 있었다는구나.

설화 속 이야기인 만큼, 이것은 어떤 상징을 담고 있겠지.

역신이란 질병의 신이기도 하니깐,

질병을 퇴치하는 한 방편으로 무당의 굿과 같은 노래를 불러 퇴치했다고 볼 수도 있겠다.

그런 큰 작용을 하던 노래라도,

음률과 성악을 떼어내고나면 가사만 남는데, 아무 힘이 없다는구나.

처용의 이야기는 오래 남는데 말이지.

정간보가 오선지로 바뀌는 것은 시간이 흘러 현대로 오면서 시절이 바뀐다는 거야.

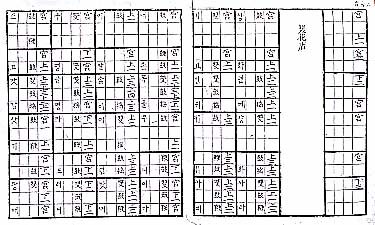

정간보는 조선 세종때의 악보로, 우물정(井)자 모양으로 칸을 나눠 율명(律名)을 기입하였다고 그래.

예전의 정간보에 노래가 기록되던 때에는,

시 속에 살아 움직이는 <심장의 펄떡거림>이 담겼었는데,

요즘의 오선지에는

단순한 노래일 뿐, <심장>에 감동을 주는 노래는 없다는 거겠지.

그래서 노래하고 싶은 시인은 말 속에 <박동>을 골라 넣어야 한대.

그러려면, <격정으로 상처난 노래>에 <이야기>란 처방으로 다스리는 수 밖에 없다고 그러는구나.

왜 그는 <이야기로 하필 시를 쓰는지>

마지막에 밝혀 놓았어.

그것이 <뇌수>의 합리적 사고를 끌어내는 이야기가

<심장>의 펄떡거리는 감성과 어우러진 <이야기시>를 쓰는 이유라고 밝히고 있지.

사실 최두석의 이야기 속에는 뭔가 이야기가 하나씩 담겨있곤 하단다.

그의 '고재국'이란 시를 읽어 보렴.

유난히 뚝심 세었던 동갑내기 고종사촌 고재국은 중학교 중퇴의 학력으로 상경해 쟉크 염색 기술을 배웠다. 지독한 염료 냄새에 콧구멍은 진즉 마비되고 늘 골머리까지 띵하더니 상경한 지 삼 년 만에 한 모금 피를 토하고 고향으로 내려왔다. 내려와서 굼벵이로 술을 담거 먹었다. 초겨울 마람 엮어 지붕 갈 때 썩은새 속에 굼실거리는 살진 굼벵이로. 매미의 유충이 굼벵이라던가. 농사일 뒷전에서 거들며 지내기 일 년 만에 매미 소리처럼 가슴이 시원해진 그는 다시 상경하였고 굼벵이술을 계속 먹으며 십여 년 고생해서 모은 돈으로 쟉크 염색 공장을 차렸다. 비록 동업이지만 바야흐로 찌든 얼굴 펴지고 내 선생 월급을 묻고는 미소짓는 게 참 다행이다 싶었는데 아 그는 요즘 미칠 지경이란다. 아니 미쳐서 돌아다닌단다. 예비군 훈련간 사이 공장 들어먹고 잠적한 동업자를 찾으러. (최두석, 고재국)

이 시 속에는 고모의 아들 고재국 이야기가 들어있다.

그는 지적이지도 않고,

인간성이 뛰어나지도 않아.

아니, 오히려 좀 멍청한 인간 같단다.

그렇지만, 그는 <바야흐로 찌든 얼굴 펴지>는 정도로 돈도 벌었고,

그리고 나더니 <내 선생 월급>을 묻고 미소짓는 좀 속물이지.

그러던 그가 미쳐서 돌아다닌대.

자기 재산을 동업자가 들어먹고 날랐다지 뭐야.

산다는 건 이런 거라는 이야기지.

시 속에서 이런 <이야기>를 하는 이유는,

삶이 다 그런 것임을 넌지시 보여주는 것이야.

뭐, 세상에 잘난 사람도 없고,

인생만사 새옹지마라고 잘나갈 때 조심하라는 그런 거.

세상에 믿을 놈 하나도 없다는 그런 거.

그렇지만 또 세상은 한 세상 살만 하다는 거.

다음엔 강은교 시인의 '시'를 한편 읽고 오늘은 마치자.

십이월 햇빛 내리는 소리보다도 작게

낮달 뜨는 소리보다도 작게

노을 지는 소리보다도 작게

그렇게 그렇게

바람 소리보다는 크게

바다 우는 소리보다는 크게

벼락 소리보다는 크게

눈물 출렁이는 소리보다는 크게

공기의 소리이게

떠돌 곳도 없이 가득 떠도는

별의 소리이게

눈뜨지 않고도 하늘 한가운데 눈뜨는.

소리없는 소리이게

그렇게 그렇게

나를 엎드리게 해다오

구름 밑 흙 속속

시여

캄캄한 밝음이여. (강은교, 시)

강은교 시인에게 '시'란

작고 작은 소리도 크게 듣는 장치란다.

나직한 목소리로 읊조리는 시지만,

때로는 강렬하기 그지없는 힘을 가진 것이기도 하지.

그렇게 시는 화자를 꼼짝 못하게 엎드리게 한단다.

마치 하나님을 믿는 신도처럼 그 권위와 권능의 힘에 경건하게 무릎꿇지.

시는 <캄캄한 밝음>이라고 역설적인 이야기를 하면서 예찬하는 어조를 내지른다.

캄캄한 세상을 환하게 밝히는 것이 바로 <시>이고,

구름 밑의 어두운 세상, 흙 속의 답답한 세상을,

그 캄캄한 세상을 환히 밝힐 수 있는 권능을 가진 것이 바로 시라는 것이지.

어제도 고정희의 <상한 영혼>을 이야기하면서 시의 힘을 이야기했지?

시는 그렇게 독자 스스로 상채기를 치유할 수 있는 베타-엔돌핀을 내뿜을 수 있도록

자생력을 길러주는 역할도 하는 도구이기도 하단다.

어쩌면 이 시의 화자에게는 시가 삶의 목적이기도 하겠지만 말이야.

적어도, 인간은 돈을 위해서 무슨 일이라도 하는 존재로 살아서는 안되겠단 생각을 많이 하는 봄이다.

일교차가 크다. 건강 조심하렴.