바쁜 일상의 하루가, 어느새 12월 27일, 한 해의 거의 막바지에 왔다.

올 한 해를 어떻게 기억할까?

방송대 청교과 졸업, 청소년지도사 2급 자격연수, 청소년상담사 3급 시험, 대학원 면접...... 나열해 놓고보니 단순한 마음으로 시작했던 봉사활동이 나를 공부하게 하고 한층 더 성장시켰다는 걸 느낀다.

해볼까? 하고 시작했던 일들이 지금의 나를 만들어 가고 있다.

그럼에도 불구하고, 한동안 많이 힘든 시간을 보냈다.

내가 느끼는 공포나 불안은 어디에서 비롯된 걸까? 내가 느끼는 가장 슬픈 순간은 언제일까? 나는 어떤 일에 고통을 느낄까? 내가 견디지 못하는 일은 무엇일까?

어느 날 갑자기 아버지가 교통사고로 돌아가시고 3일장을 치르며 조문객을 맞고, 화장을 하고 납골묘에 모시는 일을 하는 동안에는 잘 몰랐던 감정들이 불쑥 불쑥 올라와 견디기 힘들었다. 죽음의 순간 얼마나 고통스러우셨을까? 얼마나 무서우셨을까? 매일 아침 일찍 일어나 운동을 하러 집을 나서던 평범한 일상이 마지막 순간이었다. 도무지 믿기지 않는 죽음이었다.

평소 살갑지 않던 아버지의 죽음이 나를 자꾸 슬프게 했다. 관계 상실에서 오는 불안과 공포가 엄습해 오고, 난 그걸 모른척 하기 위해 멍하게 시간을 보내기 일쑤였다.

남편은 나의 상실에 대해 ‘너보다 어머니가 더 힘들지 않을까?‘ 하고 위로 아닌 위로를 했다. 누구가 누구보다 더 슬프다고 슬픔의 무게를 비교한다는 것 자체가 이해되지 않았다. 물론 한 공간에 머물던 사람은 나보다 더 실감하겠단 생각은 들었다. 난 가끔 친정집에 아직도 아버지가 계실 것만 같다. 소파에 앉아 TV를 보고 계실 것만 같다. 엄마의 잔소리에 눈살을 찌푸리시거나 전철타고 춘천에 바람쐬러 가자고 하실 것만 같다.

아버지의 죽음을 인정하고 싶지 않았던 걸까, 친정 식구들과 연락도 덜 하게 되고, 얼굴 마주하는 일도 줄이고, 내 일에만 몰두했다. 운동도 더 열심히 하고, 공부도...... 책 읽기도...... 뭔가에 열중하며 잊고 싶었던 것 같다.

사람들마다 슬픔을 대하는 태도가 많이 다를 것이다. 그냥 잊은 듯 다른 일에 몰두하며 지내는 동안 ‘나, 아파요. 슬퍼요. 힘들어요.‘하고 말하는 일이 쉽지 않다는 걸 느꼈다. 그럼에도 불구하고 아프면 아프다, 슬프면 슬프다, 힘들면 힘들다, 하고 말할 수 있는 사람은 건강한 사람이다.

산다는 건, 쉽지 않은 일들을 이겨내며 사는 일인 것 같다. 남들과 비슷하게 아니 더 잘 살기 위해 발버둥치는 일일 수도 있다.

가족들의 반대를 무릅쓰고 대학원에 진학하기로 했다. 합격하지 못할 수도 있는데 내가 원서조차 내지 않고 포기하면 사는내내 후회하고 원망할 것만 같아서 대학원에 원서를 접수하고 통보했다. 그때 가족들의 반응은 너무하네였다. 공부를 더 하겠다는 나를 이해하지 못했다. 보통의 엄마들처럼 아이에게 남편에게 집중해야하는 거 아닌가 했다. 하지만, 아직 더 늦기 전에 하고 싶은 일을 하며 살아야한다. 나는 아직도 나를 더 자라게 해야 한다. 대학원에 붙으면 다니고, 떨어지면 다시 도전하지 않겠다고 했다. 한곳에 원서를 넣고 가족들을 설득했다. 결국 남편과 아이들의 예상대로 추가합격되어 등록하라는 전화를 받았다.

가족들은 처음과 달리 축하해주고 격려해주며 2년동안 잘 해보라고 응원해주었다.

빙글빙글 돌아 지금의 길 위에 선 듯 하다.

사는동안 의미 있는 삶을 살아야 한다는 생각을 한다.

후회하고 원망하는 삶, 변명하고 회피하는 삶도 내가 원하는 삶은 아니다.

내게 주어진 삶이라기보다는 내 삶은 내가 만들어가는 것이다.

한동안 긴 글을 쓰는 일이 버거웠다. 아버지의 죽음을 얘기하지 않고는 어떤 글도 쓸 수 없었다. 이제 어쩌면 괜찮아졌는지도 모르겠다. 마음이 조금씩 회복되고 있는지도 모르겠다. 아버지의 죽음을 이제는 마주할 여유가 생긴 것 같다. 슬픔을 이겨내는 힘이 생긴 것 같다.

슬픔을 충분히 슬퍼한 건 아니겠지만 문득 아버지가 떠오를 때 미소지을 수 있을 것 같다. 나름 열심히 당신의 삶을 사신 걸 기억할 수 있을 것 같다.

산다는 건 그런 사실을 잊지 않고 기억하는 일일 것이다.

어느날 문득 보고 싶을 때가 있을 것이다. 그때, 더이상 마주할 수 없고 만질 수도 없고 음성을 듣지 못한다는 사실에 힘들 수도 있겠다. 그래도 기억하는 한 아름답게 추억하고 싶다.

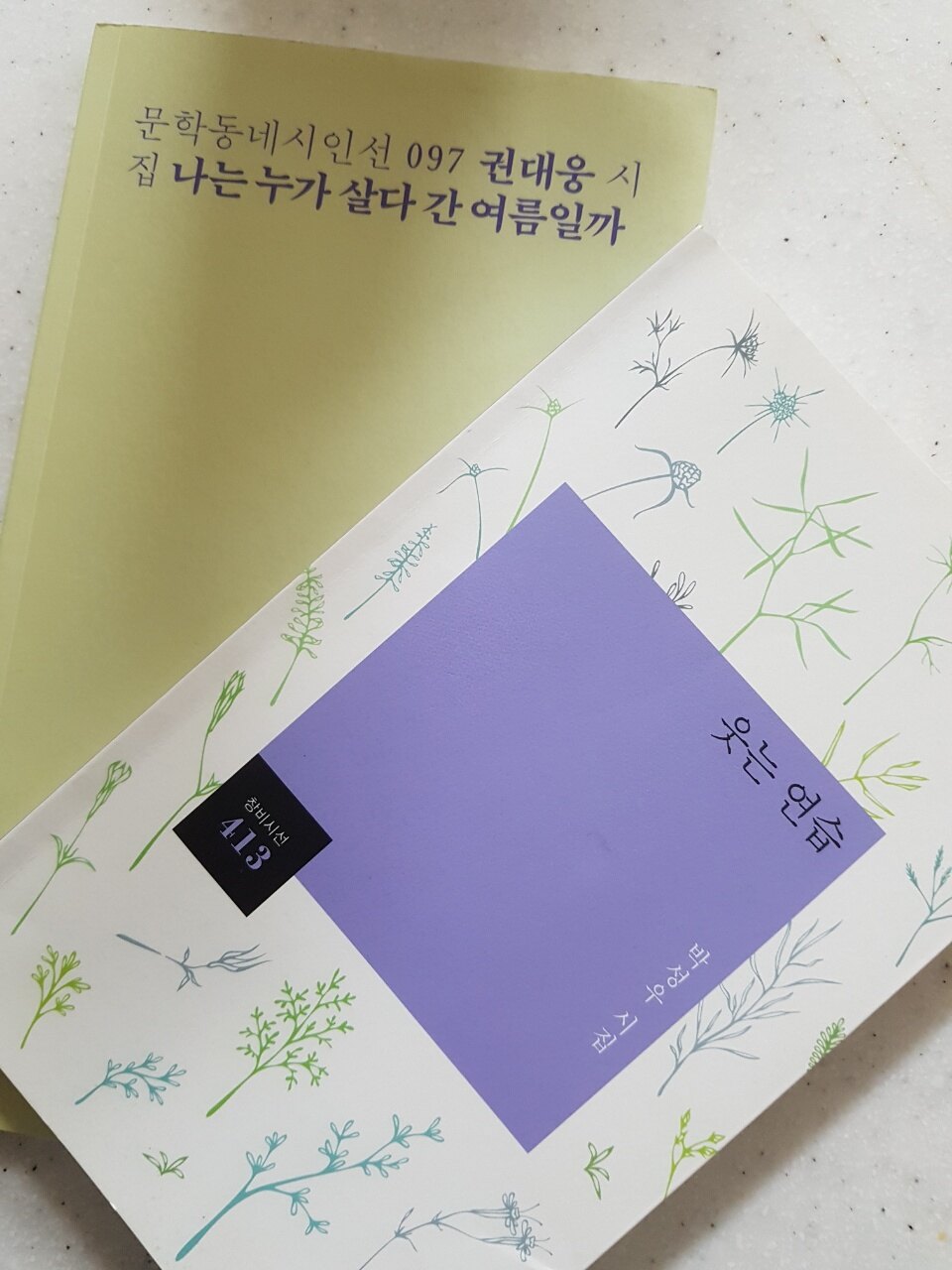

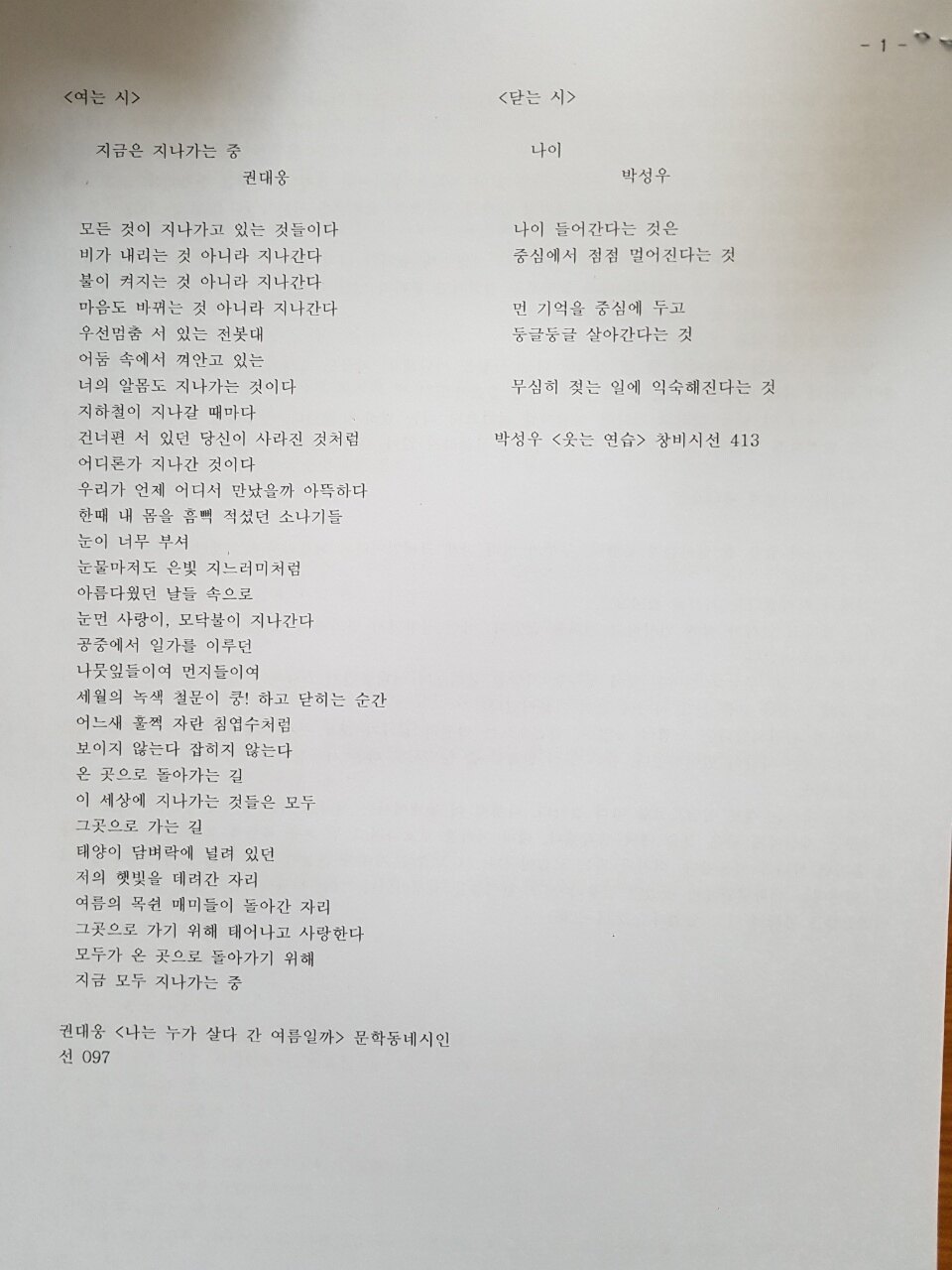

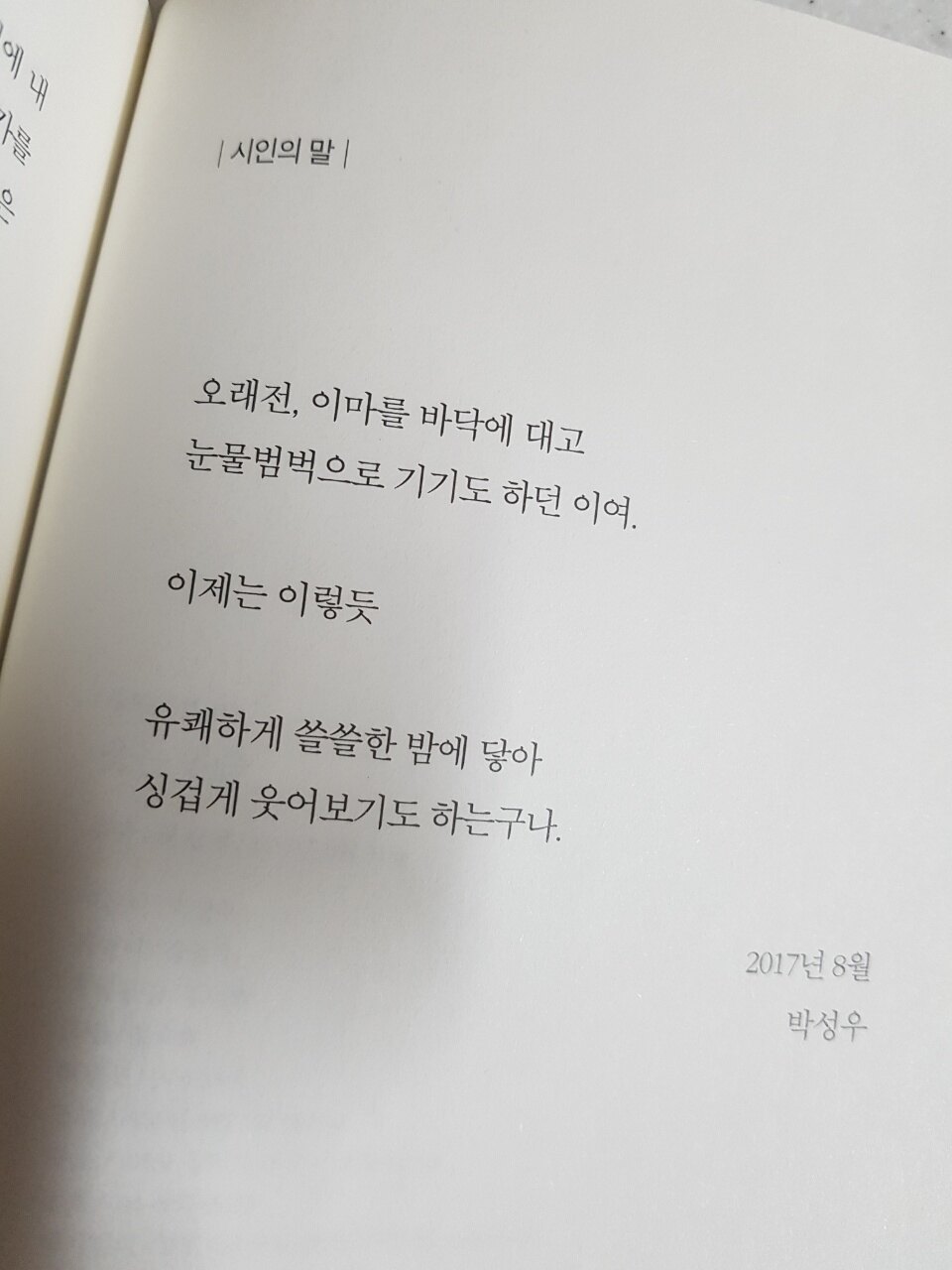

힘들때마다 권대웅시인의 <나는 누가 살다 간 여름일까>를 읽었다. 위로가 되었다. <지금 지나가는 중>이란 시를 계속 읽었다. ‘지금은 모두 지나가는 중‘이라는 싯구가 나를 버티게 해주었다. 박성우시인의 <웃는 연습>도 내게 힘이 되었다. 시인의 따뜻한 시어가 시선이 내 마음을 따뜻하게 해주었다. ‘무심히 젖는 일에 익숙해진다는 것‘ 그걸 일깨운다. 산다는 건 정말 그런 것 같다.