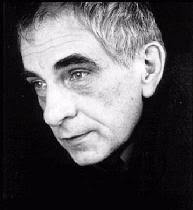

내년이면 폴란드의 영화감독 크쥐시토프 키에슬롭스키(1941-1996)의 사망 10주년이 된다. 그의 이름은 'Krzysztof Kieslowski'로 표기되는데, 몇 가지 이형들이 있었지만 현재는 '크쥐시토프 키에슬롭스키(키에슬로프스키)'라고 읽어주는 게 일반화된 듯하다. 여하튼 그 이름은 타르코프스키란 이름과 함께 나를 숙연하게 만드는 이름이다. 지난 90년대 내가 접할 수 있었던 동시대 감독으로서 그는 언제나 영감과 경탄의 원천이었다. 그보다 10년 전에 죽은 러시아 감독 안드레이 타르코프스키가 영화가 어떻게 시의 깊이에 도달하는지를 보여주었다면(내년이면 사망 20주년이군!), 키에슬롭스키는 영화가 어떻게 철학적 사유를 감당할 수 있는지를 시사해주었다. 물론 겸손했던 그 자신은 영화라는 장르 자체가 문학에 비해서 얼마나 바보 같은 것인지 하소연하기도 했지만.

키에슬롭스키의 영화로 내가 제일 처음 본 건 <베로니카의 이중생활>(1991)이었던 듯하다(원제는 '베로니크의 두 가지 삶'). 기억에는 허리우드극장에서였던 듯한데, 연거푸 두 번을 보았고 이후에도 개봉관에서 한번 더 본 영화. 이후에 비디오로도 보고(몇년 전에 교보문고 지하도에서 구입한 중고 비디오는 유감스럽게도 정품이 아니라 복사품이어서 화질이 떨어진다. 2,000원짜리도 안 될 걸 8,000원이나 주고 샀었다! 환불하려고 벼르다가 끝내 교보쪽으로 다시 갈 일이 없어서 흐지부지되고 말았다). 영화 자체도 매혹적이었지만, 주연을 맡았던 이렌느 야곱(1966- )의 신비한 매력도 강한 인상을 남기는 영화. 물론 즈비그뉴 프라이즈너의 음악도 귓가를 오래 맴돈다(나는 영화속 가상의 작곡가인 '반덴 부덴마이어'의 음반을 사러 돌아다니기도 했었다!).

이렌느 야곱의 모습은 이후에 '삼색' 시리즈의 <레드>(1994)에서도 다시 만나볼 수 있었는데, 영화 관람 후에 얻는 포스터를 상당히 오랫동안 벽에 붙여놓았던 기억이 있다. 이후에 '삼색' 시리즈의 시나리오 영역본과 키에슬롭스키의 대담집 등을 구하게 되었고, 며칠 전에는 그에 관한 새로운 연구서들이 나와 있는 것도 알게 되었다. 그 중 안네트 인스도르프(Annette Insdorf)의 연구서 <두 가지 삶, 두 번의 기회(Double Lives, Second Chances)>(1999)는 막바로 구할 수 있었는데, 흥미로운 건 이렌느 야곱(Irene Jacob)이 짤막한 서문을 붙이고 있는 것. 책 중간에 저자가 키에슬롭스키와 함께 찍은 사진들도 들어가 있는 걸로 보아 이렌느 야곱과도 친분이 있었던 듯싶다. 키에슬로프스키의 한 인터뷰를 에피그라프로 하고 있는 이 서문을 옮겨보면 이렇다(아래는 책 표지. 저자는 콜럼비아대학 영화학과 교수이며 <영화와 홀로코스트> 등의 저작을 더 갖고 있다):

“세상은 휘황한 불빛들과 바쁜 걸음걸이, 코카콜라, 새로운 차... 이런 건만은 아닙니다. 또다른 진실이 있습니다... 내세에서요? 맞습니다, 틀림없이. 좋은 것일 수도 혹은 나쁜 것일 수도 있겠죠. 나는 모르겠어요. 하지만... 뭔가 다른 게 있을 겁니다.”(<텔레라마>지와 인터뷰에서 키에슬롭스키)

-크쥐시토프가 건네준 대본을 매번 다 읽고 나면 나는 항상 수수께끼들에 대면하곤 했다. 왜 그녀는 이 나무를 만지는 거지? 이 구두끈에서 그녀는 무얼 찾는 거야? 그녀는 왜 ‘마법 구슬’의 굴절된 빛을 통해서 풍경을 바라보는 걸까?(<베로니카의 이중생활>에서 주인공은 투명한 플라스틱 공 모양의 장난감을 가지고 논다. 그것은 바닥에 튕길 수 있을 뿐만 아니라 아주 놀라운 방식으로 빛을 분산시킨다.)

-현장에서 내가 크쥐시토프에게 그 장면(scene)에 대한 아이디어가 뭐냐고 물어볼 때면 그는 대개 이렇게 대답했다. “그건 내가 너한테 듣고 싶은 건데. 그게 나에겐 더 흥미로울 거 같아.” 그래서 내가 장황한 설명을 할라치면 그는 이렇게 가로막았다. “오호, 이렌코, 그건 너무 복잡해. 좀더 간단하게 말해주지 않을래요?”

-그는 현장에서 어떤 장면에 대한 자신의 아이디어가 무엇인지 설명하는 걸 꺼려했다. 대신에 가능성을 열어놓은 채로 계속 발견하고자 했다. 이미 정해져있거나 틀지어져 있는 게 아닌 뭔가 새로운 해석을 말이다.

-좋은 문학에서와 마찬가지로 크쥐시토프 키에슬롭스키의 영화들은 열려 있다. 그래서 다양한 층위에서 읽힐 수 있다. 하지만 그건 우리가 자기 안의 ‘마법구슬’을 사용하여 우리의 해석과 재해석이라는 굴절된 빛을 통해서 그것들을 받아들일 수 있을 경우에만이다. 몇 년이 지나고 나서도 나는 여전히 궁금해하곤 한다. “왜 그녀는 그 나무를 만진 걸까?”... 그저 그 질문을 열어놓을 뿐이다.

-안네트 인스도르프는 이 멋진 연구서에서 크지시토프 키에슬롭스키 전작(全作)에 대한 통찰력 있는 성찰을 제공한다. 매 작품에 대한 해석의 가능성들을 넓혀놓으면서. 나는 그의 영화들과 인터뷰들을 새로운 호기심을 가지고 다시 방문해보았다. 내가 알지 못했던 아주 멋진 나무들을 발견할 수 있었는데, 안네트는 우리가 그 나무들을 만져볼 수 있도록 친절하게 안내해준다.

루이 말의 <굿바이 칠드런>(1987)에 피아노 선생으로 처음 출연했었던 이렌느 야곱이 <베르니카의 이중생활>에 캐스팅된 것은 우연이었다. 키에슬롭스키의 증언에 따르면, 애초엔 <섹스, 거짓말 그리고 비디오테이프>의 앤디 맥도웰을 염두에 두었다고 한다. 하지만, 스케줄 때문에 성사되지 못했고, 나중에 <블루>의 주연을 맡게 되는 줄리엣 비노쉬 역시 <퐁네프의 연인들> 촬영 때문에 참여할 수 없었다고. 그때 눈에 띈 것이 이렌느 야곱이며, 그녀는 이 영화로 칸느영화제에서 여우주연상을 수상한다. 이후에 안토니오니의 <구름 저편에>(1995)와 <오셀로>(1997) 등의 영화에 출연한 이렌느 야곱을 더 만나볼 수 있었지만, 그녀의 최고작은 아무래도 <베로니카의 이중생활>으로 남게 될 듯싶다. 키에슬롭스키가 세상을 뜬 이상 말이다.

<레드> 이후에 키에슬롭스키는 감독직을 그만두었지만, 와병 중에도 <신곡> 3부작에 대한 각본 작업을 진행중이었던 것으로 전해진다. 아마도 키에슬롭스키판 <십계>(<데칼로그>)에 이어서 영화사에 남을 만한 유산이 되었을 텐데, 키에슬롭스키판 <신곡>을 끝내 만나볼 수 없게 된 것은 안타깝다. 원래 TV용 시리즈로 제작되었던 <데칼로그>는 <사랑에 관한 짧은 필름>과 <살인에 관한 짧은 필름> 두 편이 극장 상영판으로 따로 제작되기도 했다(두 버전은 런닝타임이 다르며 결말도 약간 상이하다).

김용규 선생의 <데칼로그>(바다출판사, 2002)가 이 시리즈에 대한 유일한 참고문헌이다. 철학자/신학자로서 저자가 <데칼로그>의 핵심적인 전언들을 짚어내는 데 있어서 영화비평가들보다 더 깊이 들어갈 수도 있다는 걸 책은 입증해준다. 저자는 <타르코프스키는 이렇게 말했다>(이론과실천, 2004)도 내고 있는데, 이러한 저작들은 한편으론 한국 영화학계의 태만을 돌이켜보게 한다(하긴 한국영화사를 정리하는 데만도 일손이 모자랄 테니).

지젝의 <진짜 눈물의 공포>(울력, 2004)는 영화학에서의 '이론'과 '포스트-이론' 사이에 지젝이 개입하는 방식을 보여주는 책인데, 그가 키에슬롭스키를 분석의 대상으로 삼고 있는 것은 반가우면서도 흥미롭다. 읽기에 만만찮은 책이지만, 읽을 만한 번역이며 충분한 보상을 제공한다.

키에슬롭스키에 대한 기본적인 문헌은 <키에슬롭스키가 말하는 키에슬롭스키(Kieslowski on Kieslowski)>(1995)이며, 가장 최근에 나온 연구서는 Joseph G. Kickasola의 <키에슬롭스키의 영화세계(The Films of Krzysztof Kieslowski: The Liminal Image)>(2004). 나는 이 책이 물 건너 오기를 기다리고 있다...

05. 11. 24.