로쟈와 함께 읽는 지젝 - 12회

로쟈와 함께 읽는 지젝 - 12회

'로쟈와 함께 읽는 지젝' 12회를 발췌해놓는다. <실재계 사막> 2장으로 바로 들어가기가 애매해서 아침에 지방에 내려가기 전에 부랴부랴 예전에 쓴 글을 보완했다. 애초엔 '팜므파탈' 얘기를 좀 다루려고 했지만 사정이 여의치가 않았다. 연휴에 여유를 좀 얻었으면 하고 바라는 수밖에...

<실재계 사막>의 2장으로 넘어가기 전에 ‘사랑의 폭력’ 혹은 ‘폭력적 사랑’에 관한 한 문단을 읽는다. 지젝의 <죽은 신을 위하여>(길, 2007)의 한 대목 읽기이며, 일종의 추석맞이 ‘선물’이다.

"사랑이 폭력이라는 말이 발칸의 저속한 속담 - "나를 때리지 않는 남자는 나를 사랑하지 않는 남자다" -과 관련되는 것(만)은 아니다. 폭력은 이미 자체로 사랑의 선택인데, 그것은 폭력이 사랑의 대상을 맥락에서 떼어내어 대상(Thing)의 자리에 올려놓기 때문이다."(57쪽)

인용된 발칸의 속담은 영어로 "If he doesn't beat me, he doesn't love me!"이다. 요즘 공개적으로 이런 말을 했다가는 공인의 지위를 유지하기 어려울 테니 너무 진지하게 경청하진 마시길(속담은 속담일 뿐 오해하지 말자!). 이와 관련하여 얼른 떠오르는 영화는 발칸의 영화가 아니라 스페인 영화이다. 페도로 알모도바르의 도발적인 영화 <욕망의 낮과 밤>(1990)이 그것인데, 이 영화의 원제목이 ‘Átame!’이고 영어제목은 <나를 묶어줘! 나를 풀어줘!>(Tie Me Up! Tie Me Down!)이다. 그리고 물론 한국영화로는 장선우의 <거짓말>(1999)을 떠올려볼 수도 있겠다(한국영화로서는 ‘사랑의 폭력’ 혹은 ‘폭력적 사랑’을 다룬 드문 영화이지 않을까?).

“폭력은 이미 자체로 사랑의 선택”이란 말은 무슨 뜻인가? 원문은 이렇다. “violence is already the love choice as such, which tears its object out of its context, elevating it to the Thing” 곧 “사랑은 이러이러한 의미에서가 아니라 저러저러한 의미에서 폭력”이라는 구문이다. 우리말 번역은 이 대목을 "폭력은 이미 자체로 사랑의 선택인데, 그것은 폭력이 사랑의 대상을 맥락에서 떼어내어 대상(Thing)의 자리에 올려놓기 때문이다"라고 옮긴 것인데, 관계사 which의 선행사는 ‘폭력’이 아니라 ‘사랑’으로 봐야겠다. 그리고 문장은 뒤집어서 이해하는 게 더 용이하다. “폭력은 이미 자체로 사랑의 선택”이 아니라 “사랑의 선택 자체가 이미 폭력”이라고 읽는 게 더 좋겠다는 말이다. 결국에 '사랑=폭력'이라는 것이니까 대차는 없는 것이지만 초점은 달라진다. “폭력이 곧 사랑”이라기보다는 “사랑이 곧 폭력”'이라는 게 여기서는 초점이니까.

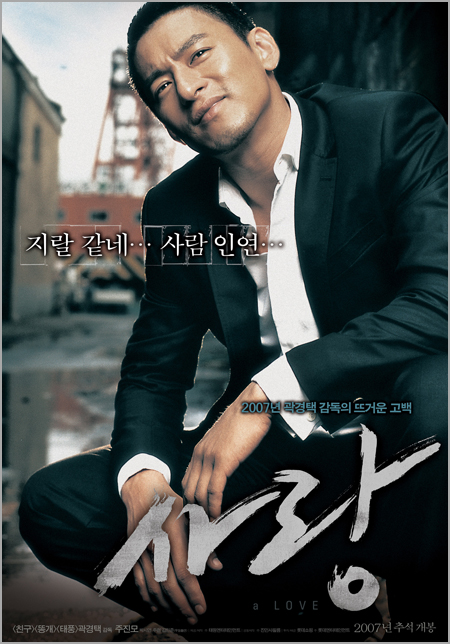

전체를 다시 옮기면 “사랑의 선택은 그 자체로 이미 폭력이다. 왜냐하면 사랑은 그 대상을 원래의 맥락에서 떼어내어 ‘숭고한 대상’으로까지 고양시키기 때문이다.” 다른 자리에서 ‘사물/괴물’이라고 옮긴 ‘Thing’을 그냥 ‘대상’이라고 하면 의미전달은 잘 안 되기에 여기서는 ‘숭고한 대상’이라고 옮겼다. 여하튼 이것이 ‘사랑의 폭력’, ‘사랑이라는 폭력’이 뜻하는 바이다. 가령, 2007년의 추석맞이 영화로 개봉됐던 곽경택 감독의 영화 <사랑>의 주인공 주진모(채인호)의 경우를 보자. 한겨레 신윤동욱 기자의 리뷰를 잠시 따라가보면 영화는 이런 구도이다.

태초에 한 남자가 있었다. 소년 채인호(주진모)는 첫눈에 소녀 정미주(박시연)에게 반한다. 그리고 끝까지 이야기는 통속성의 공식을 벗어나지 않는다. 소녀는 예쁘고 소녀의 집은 부자다. 산동네 소년은 괜스레 소녀를 괴롭히는 또 다른 소년과 싸운다. 소녀는 소년을 생일에 초대하지만, 하필이면 소녀의 집은 그날 망한다. 그리고 첫 번째 이별. 고등학생 인호는 또 싸운다. 하필이면 싸우다가 인호를 병으로 찌르는 본드쟁이 복학생은 미주의 오빠다. 그렇게 남자는 인호와 미주의 끊어진 인연을 이어주는 다리가 된다. 우연의 우연, ‘지나친’ 정공법이요 통속성의 기본이다. 미주의 본드쟁이 오빠는 노름쟁이 엄마를 껴안고 불살라버린다. 그리고 남겨진 자들의 사랑의 맹세. “니가 내 지키도. 나도 니 지키주께.” 인호와 미주는 서로에게 사랑을 맹세한다.

여기서 순수한 사랑, 곧 순수한 폭력은 무엇인가? 그것은 모든 맥락(학교와 가족사)에서 박시연(정미주)을 떼어내어 대문자 사물(Thing), 곧 '숭고한 대상'(이건 '괴물'이기도 하다)으로 만드는 일이다. 그런 의미에서 보자면, 시연을 바라보는 진모의 시선은 건달세계에서 진모가 휘두르는 주먹보다 앞서는 근원적인 ‘폭력’이다. 영화 <사랑>은 그 맹목적인 사랑의 끝을 향해서 단순무식하게 돌진해나가는 ‘순정영화’다.

다시 지젝으로 돌아오면 이어지는 내용은 이렇다. “몬테네그로의 민담에서 악의 근원은 아름다운 여성이다. 아름다운 여성은 주위의 남자들이 균형을 잃게 만들고, 우주에 그야말로 불안정을 초래하며, 모든 것에 편파성의 색조를 입힌다.”

여기서도 떠오르는 영화는 몬테네그로 영화가 아니라 이탈리아 영화 <말레나>(2000)이다. ‘세기의 미녀’라는 모니카 벨루치 주연의 이 영화에서 여주인공 말레나는 마을에서 모든 남성의 시선 끌어 모으는, 그럼으로써 “주위의 남자들이 균형을 잃게 만들고, 우주에 그야말로 불안정을 초래하는” 여인이다. 영화의 줄거리는 이렇다.

2차 대전이 한창인, 햇빛 찬란한 지중해의 작은 마을. 이 마을의 매혹적인 여인 말레나가 걸어갈 때면 어린아이부터 어른까지 모두 그녀를 훑어 내리고 여자들은 시기하여 쑥덕거리기 시작한다. 레나토는 그녀를 연모하는 열세 살의 순수한 소년이다. 남편의 전사소식과 함께 말레나는 욕망과 질투, 분노의 대상이 된다. 남자들은 아내를 두려워해 그녀에게 일자리를 주지 않고, 여자들은 질투에 눈이 멀어 그녀를 모함한다. 결국 사람들은 독일군에게까지 웃음을 팔아야 했던 말레나를 단죄하고 그녀는 늦은 밤에 쫓기듯 어딘가로 떠나게 된다. 레나토만이 진실을 간직한 채 마지막 모습을 애처롭게 지켜볼 뿐이다. 그리고 1년 후, 전쟁의 상처가 아물어 갈 때쯤 말레나가 다시 마을에 나타난다. 그녀의 곁엔 죽은 줄 알았던 남편이 불구가 되어 팔짱을 끼고 있었다.

그러니까 이 영화에서도 근원적인 폭력은 말레나에 대한 마을 사람들의 폭력 이전에 말레나를 무자비하게 탈맥락화함으로써 ‘숭고한 대상’의 지위로까지 고양시키는, 소년-레나토의 순수한 연모의 시선에 자리한다. 이러한 폭력에 어떻게 대처해야 할 것인가.

(...)

10. 09. 16.